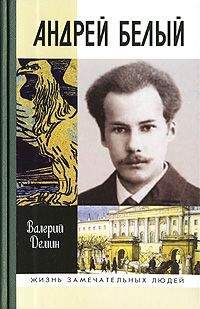

Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Книга 1. На рубеже двух столетий"

Описание и краткое содержание "Книга 1. На рубеже двух столетий" читать бесплатно онлайн.

Первая книга мемуарной трилогии Андрея Белого (1880–1934) «На рубеже двух столетий» посвящена воспоминаниям о семье, об отрочестве писателя, о поливановской гимназии. Большое место занимает в книге описание профессуры Московского университета начала XX века.

В детстве сложилось во мне убеждение: в Киеве есть математик-буян, Ермаков; борода Черномора; и — все-то воюет, кричит; я все ждал: он приедет кричать; не приехал-таки!

А в Москве математики — тихие…

Многих я видел в дни детства; и самыми незабавными, незацепившимися за память, стоят математики; сколькие перебывали у нас, а… а… а… хоть шаром покати; с очень многими профессорами впоследствии спорить хотелось; они — оцарапывали хотя бы сознание, а математики — не оцарапали ничем; и — ничем не погладили.

Забавней других мне казался профессор Бобынин.

Поздней я ценил обстоятельные, интересно написанные, умные его статьи по истории математики; человек с пером, с даром, с талантом, а… а… как он выглядел?

Стыдно признаться, что в девяностых годах вместе с мамою, тетею, гувернанткою, прислугой считал я Бобынина за идиота какого-то.

— В присутствии Бобынина засыпают мухи, — всегда говорила мама; и я был уверен, что это есть факт.

— Да-с, скучнейший человек в Москве, — признавался стыдливо отец; и всегда прибавлял:

— Он — почтеннейший труд написал.

В продолжение лет пятнадцати слышал я:

— Пришел Бобынин: что делать?

Или:

— Сидит Бобынин: просидит часов десять.

Когда приходил на журфикс, не пугал; такой кроткий, седой, улыбающийся, он тишайше сидел себе в кресле; сложив на животе руки и палец вращая вкруг пальца, кивал, улыбался, порою некстати совсем; и потом начинал клевать носом: придремывать; и, пробуждаясь от смеха, от громкого голоса, он с перепугу, что сон его видели, очень усиленно в такт разговора кивал; и все знали — Бобынин; и — стало быть: так полагается, пусть его.

Но он имел порой смелость зайти невзначай; хоть не часто являлся, а все же — являлся; не было никакой возможности извлечь слова из уст этого седобородого и препочтенного мужа; глаза голубели кротчайше, улыбка добрейшая, почти просительная, освещала его лицо: голова начинала кивать; палец бегал вкруг пальца; слова не являлись из уст; садился, — наступало тягостное молчанье, во время которого начинал он придремывать; прийдет до завтрака — знали: отзавтракает, отобедает и, чего доброго, пересидит чай вечерний.

— Скучен, как Бобынин, — техническое выраженье у нас; и отец, защищавший всегда математиков, лишь похохатывал; и разводил руками; и даже: придумал он способы удаленья Бобынина; и применял их лет этак двадцать; отец, такой гостеприимный хозяин, по отношению лишь к одному Бобынину применял этот способ с такой незатейливой простотой, с какой пробку откупоривают: щелк — где пробка?!

Сидит Бобынин: раз-раз — нет Бобынина. С лукавым прикряхтом и с потиранием рук начинал он похаживать, точно кот, вкруг Бобынина.

— Так-с… Очень рад-с…

И лукаво он втягивал воздух губами:

— Вес… ввес…

И уже вылетал он в переднюю:

— Почистите сюртучок-с!

Нарочно громко, чтоб слышал Бобынин, что он собирается из дому на заседанье; влетал; и часы вынимал, и держал их нарочно в руке пред уже засыпавшим Бобыниным; давши поспать ему так с полчаса (для того и часы вынимались, — отец любил делать все точно при помощи мер и весов), — мой отец восклицал:

— Ну-с, мне пора-с, — по делу!

И вовсе не давши опомниться Бобынину, способному остаться в кресле без папы, Бобынина под руку взяв, вынимал его ловко из кресла; подшаркивая и подпрыгивая, точно кошка с попавшейся мышкой, с Бобыниным несся в переднюю он; и старик добродушно кивал головою и палец вкруг пальца вращал. Вылетали на лестницу вместе, — стремглав; отец скатывался горошком по лестнице; и, тяжко запыхавшись, падал Бобынин за ним со ступеней; вывлекши Бобынина, мой отец безапелляционно показывал на Арбат:

— Ну-с, вам сюда!

И потом указывал на Денежный переулок:

— А мне сюда-с!

И, стремительно бросив Бобынина, он влетал к нам на Двор, через Денежный; и появлялся из черного хода в столовой:

— Ну вот-с!

— Мертвец, — раздавалась по адресу Бобынина безапелляционная резолюция матери.

— Шурик, оставь: он ведь умница; человек прекрасный; почтенный ученый!

— А зачем же он ходит к нам в гости дремать?

— Он, знаешь ли, — устанет и ищет рассеянья; он, Шурик, не какой-нибудь светский шаркун! — и шарк вычислять: в кабинетик.

Я ж бывал в совершенном восторге от техники извлеченья Бобынина; мой отец оперировал с ним, как лакей ресторанный, откупоривающий бутылку, — с пробкой.

Решительно, но и гуманно: сперва даст поспать полчаса; и следит по часам; двадцать пять минут прошло, — нельзя трогать Бобынина; тридцать прошло — нет Бобынина!

Бедный Бобынин, не раз извлеченный, являлся, хотя и не часто: опять извлекаться; большое чело, седина, безобидная кротость больших голубых водянистых глаз, детская очень улыбка — все это внушало мне жалость; как будто бы жест молчаливый явленья его говорил:

— Я… я… я… ничего: я — на все согласен; я — сяду вот тут: буду слушать; но уж не спрашивайте ни о чем меня; и — не гоните!

Умер отец; не являлся Бобынин; наткнувшись на статью о египетской математике56, после уж я подумал:

— И это Бобынин писал?

— Тот Бобынин?

— Да он… он… он… умница?

Вот что делал наш быт с математиками.

Совсем иным в днях детства и отрочества отпечатлелся мне другой математик, Болеслав Корнелиевич Млодзиевский; почему-то я вижу его в паре с Умовым, — с Умовым, о котором я буду говорить как о своем профессоре; весьма талантливый человек и, как Умов, умница, но с умом, иначе поставленным, Болеслав Корнелиевич занимал меня; его помню: доцентом; потом экстраординарным и ординарным профессором.

Прекрасный лектор, преподаватель ряда высших учебных заведений, не чуждый весьма философии, даже способный заглядываться в сферу искусства, он кое-что в нем понимал: более от ума, чем от чувства; и он — хорохорился; Умов садился в кресло опочивать в созерцании физических космосов; Млодзиевский, — вскипая из кресла, соскакивал с кресла; и — начинал вертеться волчком; Умов торжественно выступал в буднях быта; а Млодзиевский, вертяся, задевался о косности, издавая особый «жуж»: «дауж» волчка; был — вертуном, непоседой.

Его огромная голова с огромным лбом, продолжавшимся в лысину, увенчивалась дыбами, торчавшими перпендикулярно к плоскости черепа; маленькая бородка дрожала; золотые очки сверкали; увидав эту огромную голову, трудно было б предположить, что она сидит на худом и крохотном тельце, соединяясь с ним тонкой шеею; и голова — заваливалась назад; и, завалившись, вертелась, оглядываясь беспокойно, с лихорадочно горящими глазками на бледненьком личике; иногда Млодзиевский, вдруг нагнув низко лоб, его взмарщивал, производя впечатление бычка, готового к бою; а нервно-бесцветные губки — дрожали обиженно; верхняя часть лица метала и громы, и молнии; нижняя — плакала. Он не ходил, а — носился, вертясь и припрыгивая, гордо выпятив грудку, отбросивши голову.

Если Умов входил, как на цыпочках, в быт, чтоб его не расплющить (в пространствах космических вовсе иные масштабы), то в быт Млодзиевский влетал со всех ног; и жужжал, и толкался о косности; можно было бы думать, что нес революцию в быт; все ж сводилось — к поправочке, к маленькой: к перестановке — малюсенького предметца; и маленький, но удаленький профессорок колотился бес-проко о прочные кресла; и — ничего не расстраивал: много шуму из ничего; когда Умов из кресла гласил свое «как поживаете», — вздрагивали: не несется ль комета на нас?

Млодзиевский волчком тарахтел, сыпал двойками, проявлял придирчивость на экзаменах; и даже казалося, что он колеблет устои… пепельницы на столе (не устои стола); шум — на заседаниях, двойки — студентам; и — вся революция.

Он — что-то видел сквозь быт; это стало мне ясно позднее; и вздрагивал от… драмы Ибсена; встретясь с ним на «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»57, я не узнал его: он не жужжал, а бледнел; и выпячивал очень свою задрожавшую губку, готовый расплакаться:

— А? — он воскликнул, увидевши мать.

— Вам нравится?

— Четвертый раз вижу.

Ибсен его укладывал в лоск; я, хотя студент, но уже старинный «ибсенист» к тому времени, не переживал, вероятно, и одной трети волнения Млодзиевского. Казалося, что пред виденной драмой он сотрясался, как годовалый младенец, которому не полезно столь мощное впечатление, которого надо скорей, снявши с кресла, запеленать, отвести домой, уложить в постельку, чтоб он, отоспавшись, к утру бы мог возвратиться к профессорским функциям: двойками сыпать, жужжать.

Умов — тот мог бы по-ибсеновски, взять палку; и пойти на вершину, как Боркман, как Рубек, как Брандт;58 Млодзиевскому же виды на горы весьма были вредны, хотя он устраивал революцию пепельниц на столе у нас; надо его было порой усаживать в твердость профессорских кресел, в которых-таки он уселся до просидения ям, потому что и в них тарахтел; но тарахты его революций не делали.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Книга 1. На рубеже двух столетий"

Книги похожие на "Книга 1. На рубеже двух столетий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий"

Отзывы читателей о книге "Книга 1. На рубеже двух столетий", комментарии и мнения людей о произведении.