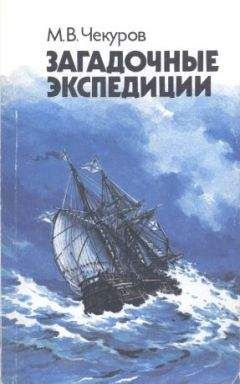

Михаил Чванов - Загадка гибели шхуны «Святая Анна». По следам пропавшей экспедиции

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Загадка гибели шхуны «Святая Анна». По следам пропавшей экспедиции"

Описание и краткое содержание "Загадка гибели шхуны «Святая Анна». По следам пропавшей экспедиции" читать бесплатно онлайн.

В 1912 г. Северным морским путем отправилась парусно-паровая шхуна «Св. Анна». Возглавил эту экспедицию лейтенант флота Георгий Львович Брусилов. Отплыв летом из Санкт-Петербурга, уже в октябре судно попало в ледовый плен у берегов Ямала и начало дрейф на север. На Большую землю вернулись только два человека — штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад. Их четырехсоткилометровый переход по дрейфующим льдам к Земле Франца Иосифа вошел в историю полярных исследований. Для писателя Вениамина Каверина Альбанов стал прототипом штурмана Климова в романе «Два капитана».

В настоящее издание включены две работы — книга-расследование писателя Михаила Чванова об экспедиции Г. Л. Брусилова и книга штурмана В. Альбанова, давно ставшая библиографической редкостью.

Рига… Все настойчивее название этого города звучало в письмах, в публикациях как один из адресов возможного поиска. Но все мои дороги в то время были на восток: Камчатка, Чукотка, Якутия…

И вдруг, с некоторым разрывом, сразу два письма из Риги.

Первое — от участника полярной экспедиции «Комсомольской правды» действительного члена Географического общества СССР Валериана Виноградова: «Посылаю Вам документ о встречах Конрада с С. П. Казанковым. Прошу выслать мне данные биографии Конрада для дальнейших поисков».

Документ представлял собой рассказ бывшего моряка, ветерана войны и труда, участника знаменитого конвоя PQ-18 Сергея Павловича Казанкова о встречах с Александром Конрадом и Эрнстом Тельманом:

«Мы звали его Сашка Конрад. Впервые я встретил его в Ленинграде в 1926 голу. Я ходил на грузопассажирском судне „Совет“, крупнейшем тогда, матросом. Конрад был тогда вахтенным матросом, работал в порту. Визу ему почему-то не давали, и он ходил матросом, кочегаром с перерывами на разных судах Балтийского морского пароходства, но не в загранплавания. Мы ходили по линии Ленинград — Лондон или Гамбург и обратно. Когда приходили в Ленинград, Конрад стоял от порта на „Совете“ вахтенным матросом, а числился кочегаром, с неделю, пока мы отдыхали на берегу. Так было в 1926 и 1927 годах. Так было много раз, мы ходили в рейс на две недели. Потом он выучился на курсах на механика, ему дали визу. Я с ним разговаривал. Он был роста моего, около метра семьдесят, худощавый и весь седой. Он был хороший человек, веселый, любил поговорить — о себе скупо. Все знали, что он был с Брусиловым и вышли только двое с Альбановым. В подробности он решительно не вдавался. Слух был о том, почему только вдвоем спаслись, но при нем — никогда. Конрад был вежливый, услужливый, товарищ хороший. За столом обедали в кубрике, приглашали, он выпьет рюмочку — и все. Доверяли ему — всегда все сделает. Был разговорчив — но только не о 1914 годе. Кажется, у него в Ленинграде была семья. После войны я пошел в музей в Ленинграде, смотрю: Сашка Конрад на фотографии, — как в 1926 году, а рядом Альбанов…

С Эрнстом Тельманом я встретился примерно в 1924–1925 годах, когда ходил на „Совете“ в Гамбург. Тельман приходил на борт, здоровался со всеми вежливо. Наступала тишина — уважали Тельмана. Он ведь из грузчиков. Даже кочегары потихоньку выходили из трюма, чтобы поздороваться с ним, пожать руку. Потом он уходил к капитану. И как он допустил, что его схватили! Жалели мы!

С моих слов записано правильно: С. П. Казанков 1905 года рожд., г. Ленинград, моряк, политработник, ветеран труда, войны, партии, участник конвоя PQ-18, пенсионер».

Второе письмо из Риги было от корреспондентки латвийской газеты «Советская молодежь» И. Литвиновой. Переложив в пяти номерах газеты без какой-либо ссылки содержание моей книги, что меня тогда не то чтобы возмутило, а удивило, она попыталась найти следы участников экспедиции на «Св. Анне» Густава Мельбарда, Якова Фрейберга и Яна Регальда, которые, как и Конрад, скорее всего, по ее мнению, были латышами. Она прислала мне фотокопию статьи в рижской газете «Сегодня» № 31 за 1935 год. Она называется «20-летие гибели полярной экспедиции лейт. Брусилова, в которой участвовало много латышей». Статья начиналась так:

«Недавно исполнилось 20-летие трагической гибели судна „Св. Анна“, на котором в полярные страны в 1912 году отправлялась экспедиция лейт. Брусилова.

В Лиепайском и Вентспилском портах можно еще и теперь найти моряков, встречавшихся со своими земляками — забытыми героями брусиловской экспедиции Александром Кондратом, Густавом Мельбардом. Яковом Фрейбергом, Яном Регальдом и другими…»

Достоверность этой статьи у меня, правда, вызывает большое сомнение. Конрад называется Кондратом, помимо перечисленных четверых в экспедиции, оказывается, были еще и другие латыши. Не из обыкновенного ли квасного латышского патриотизма высосаны эти утверждения? Если же это правда и если «Св. Анна» каким-то образом после ухода с нее Конрада и Альбанова все-таки вышла на чистую воду, кто-то из латышей все равно вернулся бы на родину: им, в отличие от Жданко и Брусилова, революция и гражданская война в России этому не мешали.

И. Литвинова вполне доказательно утверждала, что все вышеперечисленные, кроме Конрада, считались норвежцами только потому, что в Норвегии был взят на борт Денисов, который как раз был русским. И. Литвинова также утверждала, что «в прошлом году научный сотрудник музея истории г. Риги и мореходства Илзэ Бернсоне выступает, в журнале „Звайгзне“ с минисенсацией: оказывается, в экспедиции Седова участвовали двое латышей — братья Янис и Мартиньш Зандерсы. Это стало известно, когда в музей сдала памятные реликвии-фотографии и документы дочь первого механика на „Св. Фоке“ Я. Зандерса — О. Робурга. До сих пор братья в экспедиции Седова назывались эстонцами».

И. Литвинова попыталась проверить версию «пребывания» Е. Жданко в Риге в 1938–1939 годах. Но, как она писала, «обнаружить в Риге тех родственников или потомков (по одной версии их фамилии — Жигулевич, по другой — Жиглевиц) мне не удалось».

А что, если сделать запрос в архив? Возможно, сохранились документы на въезд Брусиловой (Жданко) в Латвию в 1938–1939 годах? Увы, из Центрального государственного исторического архива Латвийской ССР пришел неутешительный ответ: «…сообщаем, что сведений о приезде Е. Брусиловой в Ригу в выявленных документах ЦГИА Латв. ССР не обнаружено».

Как говорится, каков вопрос, таков и ответ. Таков принцип работы любого архива. Нужно было запрашивать отдельно Жданко, отдельно — Брусилову, а так по-прежнему остается неясность, искали ли в архиве Жданко…

И тут я узнал, что Д. Кравченко, который в свое время якобы нашел на Новой Земле столб с надписью «Св. Анна», собирается на Землю Франца-Иосифа. Уж не помню через кого, я нашел его телефон. Позвонил, к сожалению, очень поздно, когда экспедиция уже была окончательно сформирована. Но не в этом даже было дело. Ответ был удручающе прост.

— Помимо этого, мы не берем малознакомых людей…

На его месте я, наверное, поступил точно так же: поход по Земле Франца-Иосифа не поход по южному побережью Крыма. Впрочем, я, наверное, поступил бы все-таки иначе.

Так не осуществилась моя мечта побывать на Земле Франца-Иосифа, посмотреть эти покрытые льдом острова, увидеть это небо, горизонт в ту сторону, где далекая Родина…

Конечно, я попал бы туда и помимо Кравченко, если бы поставил перед собой такую цель. Но я одновременно занимался сразу несколькими делами. Я мечтал поплавать сезон на гидрографическом судне «Валериан Альбанов», попасть на него при желании, наверное, было бы не очень сложно, но я так и не собрался, все дела, дела, дела…

В это время уже в разгаре была экспедиция по поискам С. А. Леваневского, и я всматривался в горизонт в ожидании вертолетов то на Аварийной сопке на полуострове Лисянского под Магаданом, то на берегу озера Себянь-кюель на Верхоянском хребте в Якутии.

Потому я в 1985 году пропустил мимо ушей известие — и в то же время без явного сожаления — о подготовке Арктической комплексной историко-географической экспедиции на Землю Франца-Иосифа с двумя задачами: поиск могилы Г. Я. Седова на острове Рудольфа и поиск следов группы Альбанова, начиная с того момента, как он высадился на мыс Ниль на Земле Георга.

Я уже говорил, что авторы и приверженцы так называемого «морально-нравственного метода», сидя в московских теплых квартирах, выдвинули «морально-нравственную» гипотезу: Линник с Пустошным, скорее всего, съели Г. Я. Седова, больно уж упитанными они выглядели по возвращении.

Приверженцы более «мягкой» гипотезы предполагали, что Линник с Пустошным, не выдержав пути, повернули назад, то есть просто-напросто бросили Г. Я. Седова, и пошел он дальше один к мысу Аук, где находилось продовольственное депо. Основанием для такого предположения служил факт, что могилы Г. Я. Седова не найдено до сих пор! На мысе же Аук в небольшом гурии не обнаружено никаких человеческих останков, лишь обломок древка с именем Седова и обрывок российского флага, который Георгий Яковлевич намеревался поднять над Северным полюсом.

Член поисковой экспедиции инженер-подполковник в отставке Ф. Ф. Хорошев рассказывал потом В. Черткову, корреспонденту «Правды»:

— Участник экспедиции Седова Визе написал со слов Лннника и Пустошного: «Седов похоронен на юго-западной оконечности острова Рудольфа, в конце обрывистого берега, в начале глетчерного, на косогоре высотой 5 саженей над уровнем моря. Место могилы ровное». Такое же описание места захоронения дано в газете «Архангельск» от 27 августа 1914 года. По всем приметам — это мыс Бророк. Визе исследовал его в двадцать девятом году, но ничего не обнаружил. А потом была неожиданная находка флагштока в гурии на мысе Аук. Поиск же могилы на побережье между мысами Бророк и Аук не проводился. Не предпринималось семьдесят лет и попыток поиска пропавших участников береговой партии Альбанова. Вот мы и решили восполнить этот пробел.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Загадка гибели шхуны «Святая Анна». По следам пропавшей экспедиции"

Книги похожие на "Загадка гибели шхуны «Святая Анна». По следам пропавшей экспедиции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Чванов - Загадка гибели шхуны «Святая Анна». По следам пропавшей экспедиции"

Отзывы читателей о книге "Загадка гибели шхуны «Святая Анна». По следам пропавшей экспедиции", комментарии и мнения людей о произведении.