Андрей Буровский - Рюриковичи. Собиратели Земли Русской

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Рюриковичи. Собиратели Земли Русской"

Описание и краткое содержание "Рюриковичи. Собиратели Земли Русской" читать бесплатно онлайн.

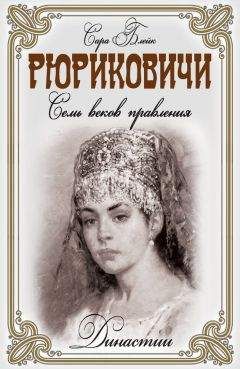

Этот род собрал Русскую Землю из племенных лоскутов — сплел, как кольчугу, выковал, словно булатный меч. Эта династия правила Русью семь с половиной веков. Да и со смертью последнего царя-Рюриковича Федора Иоанновича пресекся не весь род, а лишь одна его ветвь. Почти все западные монархии и половина европейской аристократии являются потомками Рюрика по женской линии — кардинал Ришелье и герцог Веллингтон, Отто фон Бисмарк и Уинстон Черчилль. Как и президенты Вашингтон, Рузвельт, Буш. Как и Байрон, Рубенс, Стивенсон, Нансен, Экзюпери…

Эта книга восстанавливает подлинную биографию великого рода, история которого насчитывает больше тысячи лет, — ведь не только отдельные люди, но и целые династии имеют свою биографию, характер, «карму», судьбу. Была ли судьба милостива к Рюриковичам — или сурова и жестока? Что за характер они передавали из поколения в поколение — «стойкий нордический» или «раздольный славянский»? Считать ли этот род гордостью России — или ее проклятием? Состоялась ли наша Держава благодаря Рюриковичам — или вопреки им? Новая книга популярного историка отвечает на все эти вопросы.

Но начиналось-то с торговли, и неудивительно. Потому что самыми крупными оптовыми купцами в Византии были сами же киевские князья.

В ноябре, когда встанут реки, князь и его дружина ехали по покоренным ими землям, собирали дань. Вернуться старались до марта — апреля, до весенней распутицы. А с весенним половодьем — в путь! Собранную дань сбывали в Византию по этому южному отрезку пути «из варяг в греки»: от Киева к Константинополю.

Сами князья, конечно, не ездили в Византию, но принимали меры для безопасности купцов и их грузов. Путь ведь и правда был опасным, особенно на знаменитых порогах Днепра.

При низкой воде Днепр становился непроходимым для любых судов, кроме разве что маленькой лодки. В полную воду можно было почти везде проплыть вдоль берега. Только в одном месте, на пороге Неясыть, даже в самом благоприятном случае надо было перетаскивать грузы. Недалеко, всего 600 шагов, — но перетаскивать.

Купцы плыли по реке, проходили пороги… Известны случаи, когда войско киевских князей следовало за ними по берегу. Если нет — купцы брали с собой охрану, профессиональные воины стерегли товары и самих купцов на волоке. Печенеги, не пытайтесь устроить засаду! Не вы ходили на полюдье, не вы собирали дань, не берите чужого!

Даже южнее порогов приключения не кончались: часто кочевники следовали за судами по берегу Днепра, а потом и вдоль берега моря. Во время бури тяжело груженные, пузатые суда купцов удобнее всего было бы вытащить на берег — ведь эти корабли не имели еще большого киля, который мешал бы их вытащить. Так поступали греки во времена Гомера, так поступали викинги со своими «драконами моря». Так поступили бы и русские купцы — но ведь кочевники только и ждали подобного варианта. Если буря прибивала суда к берегу — купцов и команду убивали или уводили в рабство, груз грабили и присваивали.

Южнее устья Дуная кочевники не смели заходить — там протиралась уже имперская земля. Но и тут разбившийся корабль вполне могли разграбить. И в те времена, и много позже жители морских побережий считали своей собственностью все, что выбрасывало море, — в том числе и суда, потерпевшие кораблекрушение. После договора 911 года хотя бы эта часть пути, южнее устья Дуная, сделалась безопасной.

Договор о том, что византийцы не будут грабить разбившиеся корабли, само по себе явление совершенно потрясающее. Потому что грабеж кораблей в средневековой Европе был не преступлением — «береговое право» признавалось официально. Властитель побережья имел право забрать себе все, что выбросили волны на берег, а команду, пассажиров и самого капитана мог обратить в рабство. Этот закон в Италии отменен только в XII веке, в Англии и во Фландрии только в XIII — причем первоначально отмена касалась только ганзейских купцов. Это их грабить нельзя было, а остальных — пожалуйста!

Во всей же Европе отказ от «берегового права» произошел только в XVIII веке. Еще в XVII столетии бароны на балтийском острове Сааремаа в бурные ночи вывешивали на башнях замков фонари: авось шкипера спутают фонарь с фонарем маяка, направят корабль на камни и разобьются!

А тут — отказ от «берегового права» в X веке.

Удивительно ли, что купцов по договорам Руси с Византией приравнивали к послам? Ведь купцы торговали тем, что собирали князья, с чего жили сами князья и их дружина. А что? Вполне даже государственное дело. Одни грабят покоренные племена, другие сбывают награбленное в Византию. Нормальное разделение труда.

О походе и договоре 911 года взантийцы рассказывали много. Но византийские источники как-то не сообщают ничего ни про корабли на колесах, ни про попытки отравить разом все русское воинство. То ли греки, как и полагается невероятно хитрым и подлым людям, попытались спрятать концы в воду, то ли все-таки это фантастика.

Вообще, во всем летописном рассказе об этом походе слишком много фантастического, чтобы принимать этот рассказ полностью всерьез. И ладей у Олега было 2000, войска больше 100 000 человек — уже фантастика. И якобы Олег вел на Византию вятичей (а они вовсе и не входили тогда в его государство), тиверцев и уличей (а с ними Олег воевал, они не признавали его власти).

Что стоит за историями про корабли, идущие на колесах по суше? Колеса не колеса, но ведь ладьи на волоках таскали постоянно. На пути «из варяг в греки» есть по меньшей мере два волока длиной километров 8–10. Причем если в мелких реках вода успевала опуститься после половодья, тащить груз и ладьи приходилось и больше — до 20 километров. Использовались не колеса, конечно, а бревна примерно одного диаметра. Ладью протаскивали по ним и подкладывали спереди бревна, по которым уже прошло судно.

Таким же способом уже в августе 1702 года два корабля перетащили волоком из Белого моря до Повенца на северном берегу Онежского озера. Это были не ладьи — огромные лодки, а два 12-пушечных трехмачтовых фрегата «Святой Дух» и «Курьер» длиной по 21,5 м, шириной по 2,5 и осадкой почти в 3 м. Более чем на 200 км корабли перетащили за 10 дней.

Возможно, такую же работу организовал и Хельг-Олег, поразив современников масштабом работ и инженерной фантазией. Вероятно, его подданным было естественнее предположить помощь богов, чем ум и талант человека. Мы же отметим незаурядные способности, проявленные Олегом. И способности в области, которую в наше время называют комбинаторикой, то есть приложением одной области знания в новой, необычной сфере. И в области организации громадной и трудной работы.

А что может стоять за историей про отравленные еду и вино? Истории слишком откровенно легендарные, почти сказочные. И все же сквозь дым легенды просматривается за ними пусть слабый, но подлинный огонек фактов.

Способность предвидеть события вообще-то совсем не обязательно связана с божественными откровениями или экстрасенсорикой. В нашем мире некоторые люди регулярно, причем по долгу службы, предвидят события. Называются они скучным словом «аналитики».

Слово «талант» используется так по-разному, что его и произносить страшно. Но действительно — почему именно Рюриковичи начали объединять Русь? Было ведь несколько государств в разных областях Восточно-Европейской равнины. Почему объединяла Русь не Куявия-Киевщина? Не Артания в Причерноморье?

Часто делают вывод, что Рюриковичи «оседлали» путь «из варяг в греки», и это дало им колоссальные материальные и организационные ресурсы. Все так! Но тогда почему того же самого не сделали князья других государств? Киев ведь тоже лежит на пути «из варяг в греки», а Тьмутаракань — в идеальной близости к Византии. Да еще в теплых, почти не знающих снега землях.

Так почему же? Не знаю, насколько имеет смысл говорить о «талантливой династии», но по крайней мере о талантливости первых представителей династии говорить можно и нужно. Они видели то, чего не видели другие, и осуществляли то, что другим просто не приходило в голову. Современники понимали это. Уважение и опаска перед Олегом выразились в тьме легенд о «вещем Олеге», часть которых дошла и до нас, потому что попала в летописи.

Глава 6

Династия потомков Рюрика

Когда в 879 году умер князь Рюрик, его сыну Ингвару-Игорю было всего три года. В 911 году, когда умер Олег, Игорю было уже 35 лет. Если верить летописям, Игорь погиб в 945 году, в возрасте 67 лет. За три года до смерти, в 942 году, у него родился сын Свен — Свендослав, Святослав. Это возможно, но как-то необычно… Единственный сын — и так поздно?!

Летопись рассказывает, что Олег женил Игоря в 903 году. После свадьбы имя Ольги упоминается только через 40 лет, в русско-византийском договоре 944 года. Сколько же лет было Ольге, когда у нее родился Святослав?

Из-за этих странностей многие историки думают: может быть, под именами Ингвара-Игоря и Хельги-Ольги описано несколько разных людей?

Но со времен Игоря и Ольги сведения русских летописей подтверждаются сведениями из византийских и европейских источников. Вроде никто в Византии не заметил, чтобы Игорей было бы несколько. В Византии в 945 году описывали смерть того самого Игоря, который набегал на Византию в 911 году, и никакого другого Игоря не знали.

Правление Игоря Старого[21]

Игорь стал править в 913 году. Время смерти Олега известно лишь очень примерно. Может быть, Олег был еще жив, но совсем состарился? Или, когда Игорь повзрослел, Олег уступил ему власть? Мы не знаем.

Но известно, что в 915 году Игорь заключил союз с племенем печенегов, а в 920-м опять с ними воевал.

В 941 году князь Игорь опять пошел на Константинополь. Поход оказался крайне неудачным: у входа в пролив Босфор русские суда сожгли «греческим огнем». Что такое «греческий огонь», до сих пор не знает никто. Он горел даже под водой, одна капля «греческого огня» прожигала человека насквозь… Если, конечно, это не легенды.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

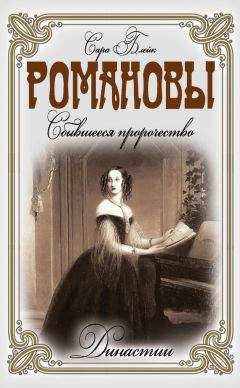

Похожие книги на "Рюриковичи. Собиратели Земли Русской"

Книги похожие на "Рюриковичи. Собиратели Земли Русской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Буровский - Рюриковичи. Собиратели Земли Русской"

Отзывы читателей о книге "Рюриковичи. Собиратели Земли Русской", комментарии и мнения людей о произведении.