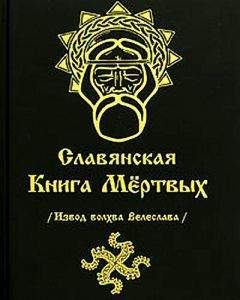

Волхв Велеслав - СЛАВЯНСКАЯ КНИГА МЕРТВЫХ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "СЛАВЯНСКАЯ КНИГА МЕРТВЫХ"

Описание и краткое содержание "СЛАВЯНСКАЯ КНИГА МЕРТВЫХ" читать бесплатно онлайн.

Издание содержит разделы: "Слово о смерти", "Нечто о погребальной обрядности", "Книга Смерти (Сборник этнографических материалов о смерти о и похоронной обрядности славян)", "Вещие речения о смерти", "Приметы о смерти", "Знамения смерти", "О явлениях умерших во снах", "Если сон предвещает смерть", "Видение о "3", "9" и "40", "Славянская книга мертвых", "Нечто о похоронной обрядности", "Весенние славянские обряды в честь мертвых", "Похоронный обряд", "Тризна", "Тризны творение", "Слово на тризну".

Задушки — у славян-католиков главные в году поминальные дни, совпадающие с днями церковного поминовения Всех Святых (1 груденя/ноября) и душ умерших родственников (2 ноября)[61]. День памяти святых впервые был введён в Европе в 998 г. в монастырях бенедиктинцев, а с XIII в. принят во всей западной церкви как официально признанная дата, посвящённая памяти по умершим. В народном восприятии день Всех Святых рассматривался как канун главного поминального («задушного») дня (2 груденя/ноября), к которому приурочен основной комплекс обычаев и обрядов.

Считалось, что в дни Осенних Задушкек умершие родственники посещали свои дома, собирались под окнами или слева от двери; проникая в дом, они грелись возле печи, искали приготовленную для них поминальную еду. Перед уходом на «тот свет» души сходились в костёл на ночную службу, которую для них служил дух умершего ксендза. Живым запрещалось наблюдать за умершими, нарушителю этого запрета грозила суровая кара.

Обряд Задушек начинался с наведения порядка на кладбищах: люди очищали могилы родственников, украшали их ветками, зажигали свечи; устраивалось коллективное моление по умершим, а затем ксендз благословлял могилы и кропил их святой водой. В доме хозяева готовились к приёму душ умерших: производили уборку, посыпали пол песком, приоткрывали дверь или окно, придвигали к натопленной печи лавку, куда ставили сосуд с водой, гребень, мыло и полотенце, «чтобы души могли помыться и причесаться» (восточная Польша).

Хозяйки на Задушки пекли особый хлеб «для душ». Его относили на кладбище и раздавали нищим, беднякам, детям, священнослужителям, оставляли на могилах. Стремились раздать как можно больше (в ряде мест выпекали и раздавали до 200–300 булочек), веря, что это обеспечит приумножение достатка и благополучия. В некоторых словенских областях получил распространение обычай «сбора хлебов»: в Задушный день группы молодёжи ходили по селу, посещали кладбище и костёл, стараясь собрать побольше поминального хлеба и соревнуясь в этом друг с другом.

Во многих р-нах Словакии в ночь накануне Задушек хозяева оставляли на столе стакан вина «для душ», а утром посылали детей проверить, убавилось ли оно. У сербов Штирии кроме вина клали на стол хрен, а в Дравской Долине оставляли для умерших вино, хлеб и блюдо каши. Жители районов Словацкой Оравы и Лигггова считали обязательным оставлять на столе в ночное время «ужин» для умерших. Там верили, что не нашедшие поминальной еды души будут плакать от голода весь год до следующих Задушек. Особое угощение (хлеб, муку, кашу, фрукты) люди относили на кладбище, называя это «Колядой для мёртвых» (словац.).

В дни Задушек люди соблюдали многочисленные запреты: не работали в поле, не занимались хозяйственными делами, не отправлялись в путь. По польским поверьям, накануне Задушек следовало как можно раньше лечь спать, чтобы не мешать своим присутствием душам справлять их праздник; запрещалось убирать со стола остатки поминального ужина; поздно вечером выходить во двор и выплескивать за двери помои или воду; не спускали на ночь собак с цепи. Если было крайне необходимо выбросить мусор или вылить возле дома воду, то хозяева намеренно шумно себя вели, чтобы отогнать духов, или произносили особливые приговоры-предостережения: «Посторонись, душа, а то оболью!». Запрещалось также подбеливать печь и стены дома, чтобы не забрызгать глиной и извёсткой умерших. Опасаясь навредить какой-нибудь из незримо присутствующих душ, которая могла бы случайно застрять в давильном прессе, словенцы Белой Краины развинчивали его в день Задушек, чтобы «освободить душу» и дать ей уйти в положенный срок на «тот свет».

27. Задушницы

Задушницы — поминальные дни в календаре южных славян, исповедующих «православие». Число таких дней различно в разных местных традициях (от трёх до десяти в течение года). Среди них наиболее распространены: Масленичная суббота; летние поминальные дни, приуроченные к Вознесению или Троице; осенние поминальные дни, приуроченные к субботе накануне дней святого Дмитрия Солунского (26 листопада/октября) или святого Михаила Архангела (7 груденя/ноября). В число Задушниц могли также включаться пятница и суббота Страстной недели, понедельник Фоминой недели; у сербов — также вторая, третья и четвёртая субботы Великого поста; у болгар — суббота перед Вербным воскресеньем или перед днём Параскевы Пятницы.

Обряды этих дней включают ряд обязательных элементов: это возжигание свечей (реже — разведение костров), связанное с представлениями о том, что свет от них освещает умершим путь в земной мир; символическое «кормление душ» или раздача поминальной еды соседям и нищим в память об умерших; поливание могилы водой или вином «за души умерших»; украшение могил зеленью и цветами, обкладывание их дёрном и т. п. Исполнителями «задушных» обычаев выступали, как правило, женщины. Они готовили и носили на могилы варёное жито, обрядовый хлеб, крашеные яйца, фрукты и другую поминальную еду, оставляли её на могилах родственников, раздавали односельчанам «за души умерших». Старались принести пищу горячей, считая, что души питаются паром от тёплой еды. У болгар-капанцев принято было, вернувшись с кладбища, в Задушную пятницу готовить новую порцию обрядовых хлебов — по числу умерших родных — для раздачи соседям на следующий день, причём особые изделия пеклись для умерших мужчин, для женщин, молодёжи и детей.

Считалось, что начиная с Пасхи (либо с субботы Сыропустной недели) и до Вознесения (либо до Троицы) души умерших пребывают среди живых и что их можно увидеть или услышать с помощью совершения особых обрядов. С этой целью во многих районах Болгарии в Троицкую субботу (когда, как считалось, души возвращались на «тот свет») женщины приносили в церковь ореховую листву, устилали ею пол, вставали на колени или ложились на эту зелень, так как верили, что «умершие пребывают под листьями» или что «они проходят по ним», при этом запрещалось смотреть наверх, чтобы не спугнуть мёртвых, следовало хранить молчание, чтобы услышать их голоса. Если же кто- то непременно хотел увидеть души, то надо было взять зеркало и держать его над водой до тех пор, пока в нём не появится отражение. Случалось, что зеркало для этой цели подвешивали над колодцем, однако это считалось опасным и для мёртвых, и для живых. У сербов Шумадии в летние Задушницы (на Вознесение) было принято ходить на кладбище в надежде увидеть своих умерших родственников. Идти следовало ночью, в полном молчании; на могилах зажигали свечи и оставляли немного еды, а к кресту прислоняли зеркало, в котором должен был показаться покойник.

У южных славян широко распространено верование, что перед каждым покойником на «том свете» стоит стол, на котором лежит именно та еда, которую его родные принесли ему на Задушницы. Не принято было совершать «задушные» обряды в тех домах, где в семье была молодая невестка, приведённая мужем в дом менее года назад. Согласно поздним сербским поверьям, «открывает могилы» весной и «закрывает» их осенью св. Пётр. У болгар Странджи известны поверья о том, что до Вознесения души умерших «свободно порхают по цветам», а после этого дня уходят с земли, ибо затем начинают созревать плоды, и «мёртвые в них теряются»; запрет спать днем в этот день мотивировался тем, что иначе умершие могут остаться во сне спящих и не смогут своевременно уйти на «тот свет».

28. «Кормление» душ предков и домашних духов

Обряды «кормления» душ умерших предков и духов-покровителей дома, от расположения которых зависит успешное ведение хозяйства и благополучие дома, известны у славян с глубокой древности.

Для «кормления» душ предков и домашних духов выделялась первая ложка от всех праздничных или поминальных блюд, отливались напитки, откладывался первый испечённый блин или ломоть хлеба. Пищу размещали под столом, по углам дома, на печи или за печью, клали на окно или Божницу, относили на перекрёсток дорог, на могилы, бросали в колодец, в проточную воду, подвешивали к дереву и т. п.

Перед началом общесемейной трапезы хозяева приглашали души предков (Дедов) и духов-покровителей дома к праздничному столу: «Деду-деду, иди до обеду!» или «Святые родители, приходите к нам вечерю вечеряти!»

29. Поминальная страва: кутья

Кутья, сочиво, коливо, «канун» — основное обрядовое поминальное блюдо славян, каша, сваренная из целых зёрен пшеницы (реже — из ячменя или других круп, последнее время — из риса), политая мёдом или медовой сытой. Готовится на поминки по умершему, а также в годовые поминальные праздники (Вешние и Осенние Деды и др.); кутью носят на Капище и на жальники (на кладбище); едят сами и раздают соседям и нищим за помин души. Обычно кутью едят в начале трапезы или в конце её, оставляют на ночь на столе «для душ умерших».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "СЛАВЯНСКАЯ КНИГА МЕРТВЫХ"

Книги похожие на "СЛАВЯНСКАЯ КНИГА МЕРТВЫХ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Волхв Велеслав - СЛАВЯНСКАЯ КНИГА МЕРТВЫХ"

Отзывы читателей о книге "СЛАВЯНСКАЯ КНИГА МЕРТВЫХ", комментарии и мнения людей о произведении.