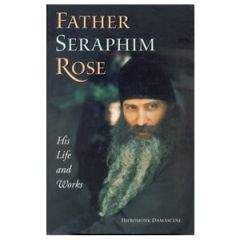

Иеромонах Дамаскин (Христенсен) - Не от мира сего

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Не от мира сего"

Описание и краткое содержание "Не от мира сего" читать бесплатно онлайн.

Одним из объектов нападок новых богословов был катехизис XIX века митроп. Филарета Московского, который в отличие от более позднего катехизиса митроп. Антония (Храповицкого) давал истинное учение об искуплении. Работу митроп. Филарета называли и «католической», и «ужасной», хотя именно этот катехизис архиеп. Иоанн неизменно рекомендовал новообращенным.

Нападкам подвергались и некоторые святые, которых новые богословы считали неправославными, а то и вовсе еретиками, и предлагали изъять их имена из календаря. Как огорчился о. Серафим, прочитав в газете бессмысленную ругливую статью о горячо любимом им блаж. Августине. Всех, почитающих этого святого, статья объявляла «невеждами в богословии» с «католическими душами». Отец Серафим в письме к Алексею Янгу отметил, что среди «невежд» оказались и архиеп. Иоанн, и св. Никодим Афонский, и все последователи греческой и русской богословской традиции XIX и XX веков, не говоря уже об Отцах 5–го Вселенского Собора. «Во всем мире православные почитают блаж. Августина святым, хотя и оговаривают его (богословские) заблуждения, так же, как и в случае со святым с Востока Григорием Нисским».

Бесцеремонные нападки на блаж. Августина показали о. Серафиму, что «новые богословы» сами не вправе обсуждать богословские вопросы. «И не потому, что не умны или не начитаны, — писал он, — а потому, что уж больно рьяно тщатся доказать всегда свою правоту. Нет, это совсем не в духе православного богословия». В другом письме читаем: «Истинная православная позиция в том, чтобы, усомнившись в чьих‑то взглядах, задаться вопросом: а что думают по этому поводу наши старцы? Что писали святые Отцы недалекого прошлого? И лишь уважительно осмыслив их мнения, получить собственное представление о том или ином вопросе. Всякий, кто читал «Исповедь» блаж. Августина и проникся состраданием, вряд ли охотно изымет его из календаря. Ибо в «Исповеди» пылкая вера и любовь, т. е. именно то, чего так недостает в церковной жизни сегодня!.. Именно благодаря «Исповеди» блаж. Августин столь важен нам, «пленникам Запада» и его философии».

Любопытно отметить, что архиеп. Иоанн относился к ошибкам в учении блаж. Августина о милости так же, как и к «догмату» митроп. Антония, то бишь как к частному заблуждению, которое не следует ни принимать, ни защищать, но нельзя и использовать для обвинения праведника в ереси. Отец Серафим вспомнил, как однажды он спросил архиеп. Иоанна, как следует относиться к «догмату», и Владыка незамедлительно провел параллель с блаж. Августином. Из той беседы о. Серафим вывел: «Если считать блаж. Августина еретиком, таков же и митроп. Антоний, если же принимать последнего, невзирая на его заблуждения, тогда следует признать и блаж. Августина». Такое понимание шло вразрез с логикой «новых богословов»: отрицая блаж. Августина, они превозносили митроп. Антония как единственного учителя в нынешние времена, свободного от «западного влияния».

И еще одного святого неотрадиционалисты тщились «изъять из календаря» — последнего императора Византии Константина XII. Когда о. Герман и о. Серафим напечатали свой первый церковный календарь, следуя традициям православных календарей России, один из новых богословов в письме потребовал «удалить этого еретика», очевидно, вменяя св. Константину в вину присутствие на «западной» литургии. Отец Герман едва не уступил требованию, но о. Серафим твердо сказал: «Давай сначала посоветуемся с архиепископом Аверкием». Вскорости от него пришел ответ, подтвердивший, что император Константин XII «замечательный» святой, те же, кто его не признает, — «щенки в богословии». И о. Серафим решил — быть этому святому в календаре!

- Вот ты и попал в «западный плен», — подшучивал о. Герман.

- И хорошо! — откликался о. Серафим. — Значит, я вместе со святыми Отцами, которых обвиняют в том же.

Под западным влиянием, как объяснил он о. Герману, находятся именно те, кто ставит мнение одного человека (их «партийного» лидера) выше достоверной традиции. Именно из‑за такого неверно истолкованного «послушания» и возникли богословские заблуждения в современной католической Церкви. В одном из писем он сетовал:

«Неужто Православие в Америке так зашорено, что должно повиноваться диктату какого‑нибудь специалиста–знатока и неукоснительно следовать «партийной линии» в любом вопросе?! Это противоречит тому, чему учил Владыка Иоанн, всей его миссионерской деятельности».

Такую зашоренность, узость взглядов о. Серафим назвал «уставничеством» или «недугом правильности». Болезнь эта, как он видел, очень заразна среди людей молодых, как новообращенных, так и урождено православных. «Сверхправильные пастыри дают простые ответы на сложные вопросы, что весьма привлекает тех, кто еще не тверд в вере. Многие новообращенные тянутся к «правильности» как младенец к соске. По–моему, им куда полезнее для спасения души чуток отступить от «уставничества» да прибавить в смирении».

Современный, узкологический подход «сверхправильных» богословов ставится выше простого верования православных греков «старой традиции». Отец Серафим понимал, что и многострадальным русским новый подход совершенно чужд. Он писал: «Всем этим «мудрецам» недостает главного в православной жизни, на что указывали святые Отцы, — страдания. Новая «мудрость» рождена в праздном умствовании, в бесплодных и бессмысленных спорах. Истинно глубокой является мудрость выстраданная (какую Господь ниспослал нынешней России), хотя она и не даст «красивого» ответа на всякий глумливый вопрос. Так давайте проникнемся этим страданием. И милость Господня пребудет с нами!»

«НОВЫЕ МУДРЕЦЫ» нашли простой ответ даже на такой сложный вопрос, как взаимоотношения разных православных Церквей. «Уставники» утверждают, что все Церкви, держащиеся нового календаря или свободных экуменических взглядов, — еретические и «ущербные». И вообще, их нельзя назвать Церквями, а их таинства благодатными.

Между прочим, ведущие из новоявленных «мудрецов» до вступления в Русскую Зарубежную Церковь принадлежали как раз к одной из новых «еретических» Церквей, к новостильной Греческой Архиепископии, и были ею отстранены от священнослужения. Русская Церковь приняла их из любви, полагая, что кара незаслуженна. Защищали их и о. Серафим с о. Германом. Однако сами отлученные отцы измыслили так: дескать, Греческая Церковь не несет благодати Божией, а потому и не вправе лишить их сана! По их логике выходило, если признать благодатность Греческой Церкви, следует признать и правомерность их наказания, то бишь пожизненный запрет на священнослужение. Их холодная «правильная» логика не допускала прощения или иного выхода.

На беду у одного из них брат всё еще продолжал служить в Греческой Архиепископии. Приехав однажды в Платину, этот «правильный изгой» гордо заявил о. Герману: «Конечно же, я не молюсь за брата!» Речь шла о поминовении православных во время литургии. Ошеломленный о. Герман тут же пошел к о. Серафиму:

- Представляешь! Он говорит такое о родном брате, их обоих рукополагал один и тот же епископ!

Отец Серафим лишь оторопело воззрел на собрата, потом сказал со вздохом:

- Что ж, он и в этом «правильный».

А мать о. Германа, слыша подобные истории о «сверхправильных», сказала однажды: «Ну, может, они и православные, да только христиане ли?»

Когда в «Православном Слове» появился призыв помочь голодающей Уганде (а положение там было аховое: не хватало одежды, не говоря уж о духовной литературе и иконах), один из «уставников» спросил отцов в письме, а уместно ли считать братьями православных африканцев, ведь они приняли новый календарь, принадлежат к новой «безблагодатной» Церкви, и нужно ли таким помогать. «Лучше я, чем могу, посодействую достойной православной семье или организации», — писал он.

- Ну, как бороться с этим равнодушием и высокомерием? — воскликнул о. Серафим, прочитав письмо.

- Даже еретику, на смертном одре взывающему о помощи, мы не вправе отказать! — сказал о. Герман.

Точка зрения «радетелей устава» на благодать, точнее, на безблагодатность, доставила немало хлопот Русской Зарубежной Церкви. Заправилы этой группировки представляли дело так (особенно впечатлительным новообращенцам), будто иерархи Русской Зарубежной Церкви считали ее единственной в мире истинно православной, остальные же Церкви — «безблагодатными». Отец Серафим заметил по этому поводу: «Наши иерархи никак не желают внести ясность в этот вопрос, отделить черное от белого. Убежден: наши епископы — все до одного! — и не помышляют называть эти Церкви «безблагодатными». Напротив, признают за ними благодать Божию, во всяком случае не отрицают ее».

В Греции представители уставничества решили наладить «политические» отношения меж Русской Зарубежной Церковью и наиболее радикальной группировкой радетелей «старого стиля» (календаря) — «матфеистами», которые предавали анафеме не только Церкви, перешедшие на новый календарь, но всякую с ними сотрудничавшую. Однако затеявшие интригу сами от нее и пострадали: «матфеисты» разобрались, что Русская Зарубежная Церковь совсем не такая, какой хочет себя показать, и сочли ее чересчур «либеральной».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Не от мира сего"

Книги похожие на "Не от мира сего" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иеромонах Дамаскин (Христенсен) - Не от мира сего"

Отзывы читателей о книге "Не от мира сего", комментарии и мнения людей о произведении.