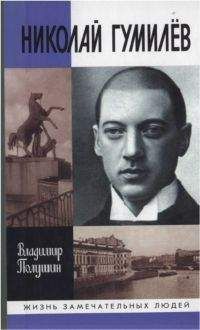

Владимир Полушин - Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"

Описание и краткое содержание "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта" читать бесплатно онлайн.

Жизнь поэта Николая Гумилёва могла бы стать блестящим сюжетом для авантюрного романа, если бы не закончилась так по-русски трагично — от пули врага. Юношеские попытки самоубийства, воспитание в себе «конквистадора в панцире железном», драматичная любовь к знаменитой поэтессе, чреда донжуанских побед, дуэль, дерзкие путешествия на самый экзотичный континент, соперничество с гениальным поэтом, восхождение на вершину мастерства, создание собственной поэтической школы, война, двумя Георгиями «тронувшая грудь», нескрываемый монархизм при большевизме… Всё это давало право писать: «Как сладко жить, как сладко побеждать / Моря и девушек, врагов и слово». Интерес к расстрелянному и относительно недавно легализованному в отечественной литературе поэту растет как у читателей, так и у исследователей его жизни и творчества. Владимир Полушин, поэт, лауреат Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка», кандидат филологических наук, автор многих работ о Николае Гумилёве и главной из них — Энциклопедии Гумилёва, сделал, пожалуй, первую попытку собрать все имеющиеся на сегодня сведения в целостное жизнеописание поэта, приближенное к хронике. Как любая первая масштабная работа, — книга полемична и вместе с тем содержит богатый материал для любознательных читателей и будущих исследователей.

11 июля в Петрограде сгорел и уплыл Исаакиевский деревянный мост на Неве, а через три дня в город вернулся Гумилёв. 16 июля Николай Степанович был помещен в Царскосельский эвакуационный госпиталь № 131 для медицинского освидетельствования на предмет прохождения дальнейшей военной службы. 18 июля поэт получил предписание о возвращении в полк.

25 июля прапорщик Гумилёв вернулся в свой полк, расположенный в Шлосс-Ленбурге близ Сигулды. Ехал он туда с большой охотой и интересом. Но не только потому, что местечко это было прозвано за свою красоту Ливонской Швейцарией, где в густых лесах сохранились развалины рыцарских крепостей, возведенных ливонскими орденами меченосцев «Кремон» и «Трейден». Здесь находилась могила одного из родоначальников русского символизма, о котором Гумилёв много слышал и о ком с восхищением говорил и писал Валерий Брюсов. В лесу близ местечка Зегевольде был похоронен Иван Иванович Ореус, писавший под литературным псевдонимом Иван Коневской. С тех пор могила его стала местом паломничества молодых литераторов. Осип Мандельштам писал в книге «Шум времен», что об Ореусе «жители хранят смутную память… то был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень». Брюсов об этом поэте записал в своем дневнике 1898 года так: «Самым замечательным было чтение Ореуса, ибо он прекрасный поэт», а после его смерти с горечью сообщил жене художника А. А. Шестеркина: «Умер Ив. Коневской, на которого я надеялся больше, чем на всех других поэтов вместе… Пока он был жив, было можно писать, зная, что он прочтет, поймет и оценит. Будут восторги и будет брань, но нет критики, которой я верил бы, никого, кто понимал бы мои стихи до конца». Ореус был всего лишь на девять лет старше Гумилёва и вел свой род от древних варягов шведского происхождения. Он, как и Гумилёв, любил путешествовать и каждый год отправлялся в странствие. Как и Николай Степанович, Ореус был романтиком…

Ореус верил в магию и волшебную силу слова. В дневнике он записал: «Всякий человек, которого состав душевной природы не tabula rasa, а богатая руда влечения, вкуса, страсти, воли, — пересоздает ее и, таким образом, во всех смыслах, подобен творцу и чародею-повелителю, которые своей мечтой, своими словами завораживают и заклинают бытие». Сергей Маковский утверждал, что именно это свойство Ко-невского унаследовали все крупные писатели серебряного века: «Это провозглашение поэзии заклинательной силой и поэта чародеем-повелителем приближает вплотную Коневского к тому, что вскоре стало общим местом у наших символистов-теургов (Андрея Белого, Александра Блока, М. Соловьева, Вячеслава Иванова, Макса Волошина), поверивших „Магии слов“ не в метафорическом, а в полном смысле этого понятия…» Маковский был последним, кто видел в живых Ивана Ореуса. Весной 1901 года они, окончив университет, на одном пароходе отправились в путешествие по морю.

Ореус решил совершить путешествие вдоль балтийских побережий, ознакомиться с остатками древних рыцарских крепостей. 9 июля стоял знойный лень. Он вдруг вспомнил по пути из Риги, что забыл в гостинице паспорт, и сошел на станции в Зегевольде. Взяв паспорт, он решил не дожидаться на вокзале встречного поезда (времени было достаточно), а пойти искупаться в местной быстрой речушке с языческим названием Аа. Он вошел в манящую прохладу, резко ушел под воду и не вынырнул, растворился в столь любимой им стихии. В этот же день была найдена его одежда, а через несколько суток и труп. Ореус был похоронен по католическому обряду. Но родные перезахоронили Ореуса по православному обычаю неподалеку от католического кладбища в лесу.

Гумилёв не мог не посетить этой могилы, несмотря на всю сложность военного времени.

Полк, в который вернулся Николай Гумилёв, находился в резерве 12-й армии. В августе на фронте было затишье и офицеры-гусары развлекались тем, что занимались парфорсной охотой. О ней 2 августа писал Гумилёв матери: «Милая и дорогая мамочка, я уже вторую неделю в полку и чувствую себя совсем хорошо, кашляю мало, нервы успокаиваются.

У нас каждый день ученья, среди них есть и забавные, например парфорсная охота. Представь себе человек сорок офицеров, несущихся карьером без дороги, под гору, на гору, через лес, через пашню, и вдобавок берущих препятствия: канавы, валы, барьеры и т. д. Особенно было эффектно одно — посередине очень крутого спуска забор и за ним канава. Последний раз на нем трое перевернулись с лошадьми. Я уже два раза участвовал в этой скачке и ни разу не упал, так что даже вызвал некоторое удивленье. Слепневская вольтижировка, очевидно, мне помогла. Правда, моя лошадь отлично прыгает. Теперь уже выяснилось, что, если не начнутся боевые столкновения (а на это надежды мало), я поеду на сентябрь, октябрь держать офицерские экзамены. Конечно, провалюсь, но не в том дело, отпуск все-таки будет…»

3 августа Николай Степанович участвует в полковых учениях, потом снова обычная служба: дежурства по полку и ожидание командировки в Петроград.

В это время (4 августа) брат поэта был отправлен на излечение в перевязочный отряд 2-й Финляндской стрелковой дивизии, а через три дня поручик Д. Гумилёв приказом 11-й армии № 605 за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.

У Николая Степановича тоже была своя радость — наконец-то в восьмом номере литературного и популярно-научного приложения к журналу «Нива» была опубликована «Африканская охота», которую его жена отвезла в редакцию еще в июне 1914 года.

15 августа прапорщик Гумилёв последний раз заступил дежурным по полку, а 17-го приказом № 240 был командирован в Николаевское кавалерийское училище для держания офицерского экзамена. Через день ему уже был выдан проездной билет в Петроград, подписанный командиром полка полковником Коленкиным.

19 августа Гумилёв прибыл в Петроград в Николаевское училище. Устроился он на жительство по адресу: Литейный, 31, квартира 14.

22 августа поэт пишет прошение в канцелярию по студенческим делам Петроградского университета: «Прошу переслать мой аттестат зрелости нотариусу Клопоцкому (Невский, 50) для снятия с него копии на предмет представления в Николаевское кавалерийское училище для держания экзаменов на чин корнета».

В этот же день Гумилёв написал рапорт в ГУВУЗ (Главное управление военно-учебных заведений) о допущении его к держанию офицерских экзаменов: «Прошу о допущении меня к держанию армейских экзаменов при Николаевском кавалерийском училище в текущем году. Одновременно ходатайствую о замене мне экзамена по немецкому языку экзаменом по французскому языку. Прилагаю при сем согласие на держание мною экзаменов командира полка за № 9121. Аттестат зрелости, выданный мне Царскосельской гимназией, и мой послужной список доставлю дополнительно». В правом верхнем углу резолюция: «К рассмотрению (кажется замены экзаменов уже разрешены). 24.8». В левом нижнем углу резолюция: «Среднюю степень условно. При Ник<олаевском> кавалерийском уч<илище>». Печать: «получено 23 августа 1916».

26 августа прапорщик Гумилёв написал рапорт о предоставлении им копии аттестата зрелости.

По всей видимости, Гумилёв был 30 августа на полковом празднике в гусарском полку. Во всяком случае, об этом говорит тот факт, что именно к празднику он написал стихотворение «Командиру 5-го Александрийского полка». Штаб-ротмистр В. А. Карамзин вспоминал в 1937 году: «Под осень 1916 года подполковник фон Радецкий сдавал свой четвертый эскадрон ротмистру Мелик-Шахназарову. Был и я у них в эскадроне на торжественном обеде по этому случаю. Во время обеда вдруг раздалось постукивание ножа о край тарелки и медленно поднялся Гумилёв. Размеренным тоном, без всяких выкриков, начал он свое стихотворение, написанное к этому торжеству. К сожалению, память не сохранила мне из него ничего. Помню только, что в нем были такие слова: „Полковника Радецкого мы песнею прославим…“ Стихотворение было длинное, но мастерски написанное. Все были от него в восторге. Гумилёв важно опустился на свое место и так же размеренно продолжал свое участие в пиршестве. Все, что ни делал Гумилёв — он как бы священнодействовал…»

В сентябре началась пора занятий и экзаменов для прапорщика Гумилёва. 6 сентября он предоставил в училище послужной список от 29 августа 1916 года. Возможно, именно за ним он и ездил в полк и там остался на полковой праздник.

17 сентября в Петроград был направлен и брат поэта Д. С. Гумилёв в Клинический военный госпиталь для прохождения лечения. Николай Степанович тоже почувствовал себя плохо и был госпитализирован в лазарет. Это в планы поэта не входило, и он старался при любой возможности убежать из лазарета, чтобы заняться литературными делами. Вот как об этом вспоминал друг Гумилёва Ауслендер: «…осенью 1916 года приехал в отпуск. Гумилёв тоже приехал в это время и лежал в лазарете Общества писателей на Петербургской стороне. Я отправился к нему туда. Оказалось, что он уже встал с постели и был одет в военную форму. Война сделала его проще, скинула надменность. Он сидел на кровати и играл с кем-то в шашки. Мы встретились запросто (я был тоже в военной форме), посидели некоторое время, потом он решил потихоньку удрать. Ему было нужно в редакцию газеты „Биржевые ведомости“, а из лазарета не выпускали. Он просил меня помочь ему пронести шинель. Сам он был в больших сапогах, и от него пахло кожей. Мы выбрались из лазарета благополучно. В этом поступке было что-то казарменное и озорное. На ходу сели в трамвай. Затем простились. Весело и бодро он соскочил с трамвая и побежал на Галерную. На нем была длинная кавалерийская шинель. Я глядел ему вслед. С тех пор мы не виделись ни разу…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"

Книги похожие на "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Полушин - Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта"

Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта", комментарии и мнения людей о произведении.