Томас Манн - Путь на Волшебную гору

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь на Волшебную гору"

Описание и краткое содержание "Путь на Волшебную гору" читать бесплатно онлайн.

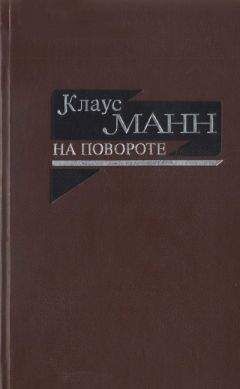

Выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн (1875–1955) — автор романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», тетралогии «Иосиф и его братья». В том мемуарной и публицистической прозы Томаса Манна включены его воспоминания — «Детские игры», «Очерк моей жизни», отрывки из книги «Рассуждения аполитичного», статьи, посвященные творчеству великих немецких и русских писателей. Выстроенные в хронологическом порядке, они дают представление об эволюции творчества и мировоззрения этого ярчайшего представителя немецкой культуры двадцатого столетия.

Однако иное вознаграждало меня и ободряло. Большая статья в «Нувель литерэр», где на редкость тонко были оценены громадный труд, который проделала Луиза Сервисан, осуществив перевод «Лотты в Веймаре», и роман как таковой обрадовали меня гораздо больше, чем огорчили упомянутые неприятности. Эрика прислала мне этот номер из Мондорфа (Люксембург) вместе с описанием своего посещения нацистских главарей, временно содержавшихся там в ожидании суда в какой‑то полугостинице — полутюрьме. Когда эти низвергнутые страшилища узнали, кто такая американская военная корреспондентка, у них побывавшая, волнение их выразилось в самых различных градациях, от бешеной ярости до сожаления, что не пришлось с ней толком поговорить. «Я бы ей все объяснил! — воскликнул Геринг. — Вопрос о Манне был решен неверно. Я бы поступил иначе!» Интересно, как же? Разумеется, он предложил бы нам замок, миллионный капитал и по бриллиантовому перстню на брата, если бы мы поладили с Третьей империей. Ну что ж, пропади пропадом, веселый душегуб! Ты по крайней мере наслаждался жизнью, в то время как твой господин и наставник нигде никогда и не жил, кроме как в аду.

Почти одновременно я получил интересную статью Георга Лукача, помещенную к моему семидесятилетию в «Интернациональной литературе». Этот коммунист, дорожащий «буржуазным наследием» и умеющий увлекательно, с большим пониманием дела писать о Раабе, Келлере или Фонтане, уже в своей серии очерков о немецкой литературе эпохи империализма отзывался обо мне очень умно и лестно, обнаружив необходимую всякому критику способность различать между мнением писателя и его бытием (или рожденной бытием деятельностью) и принимать за чистую монету не первое, а только второе. Мнения, которых я держался, когда мне было сорок лет, не помешали ему самым решительным образом сопоставить меня с моим братом и написать: «Ибо “Верноподданного” Генриха Манна и “Смерть в Венеции” Томаса Манна можно уже считать знаменательными предтечами этой тенденции, сигнализировавшими о преисподней варварства как естественном производном современной немецкой цивилизации». Этими словами предвосхищено даже соотношение между упомянутой венецианской новеллой и «Фаустусом». И это очень хорошо потому, что понятие «сигнализировать» имеет первостепенное значение во всей мировой литературе и в познании литературы. Поэт (да и философ) как индикатор, как сейсмограф, как восприимчивый посредник, не обладающий ясным сознанием этой своей органической функции и потому сплошь да рядом способный к превратным суждениям, — такая точка зрения представляется мне единственно верной. Этот новый юбилейный эссей «В поисках бюргера», будучи беспрецедентным по своей широте разбором моей жизни и деятельности, вызывал у меня глубокую благодарность, в частности, и потому, что критик не только рассматривал мое творчест — во «исторически», но и связывал его с будущностью Германии. Странно только, что при самых доброжелательных оценках его критическая сфера последовательно опускает, обходит «Иосифа». Причиной тому косность и слишком уж общие соображения. «Иосиф» — это «миф», а стало быть, увертка и контрреволюция. Жаль. И вдобавок это совсем неверно. Но так как католическая церковь тоже терпеть не может «Иосифа» за его релятивистское отношение к христианству, моя книга вынуждена довольствоваться обществом гуманистов, смело одобряющих то сочувствие всему человеческому, которое и составляет светлую душу этого произведения.

Не следует, впрочем, думать, будто все доброе и отрадное приходило ко мне только из ненемецкого мира. Клаус писал мне из Рима, что в Берлине он повсюду видел афиши, сообщавшие о лекциях об «Иосифе» и чтениях из «Лотты». Мне говорили, что по новому немецкому радио передаются различные мои работы. Лагерная газета военнопленных «Дер Руф» (выходящая ныне в Мюнхене) напечатала приветливо — дружелюбную статью обо мне. Вопреки Тису и компании, мое имя сочувственно упоминалось в немецких газетах. Одним словом, если уж осуждение не было единодушным, то разве можно было ждать единодушного одобрения? Всегда приходится черпать спокойствие в старинном изречении, которое я еще в юности прочел на одном из фронтонов Любека: «На всех не угодишь». Да ведь и вся суть не в том, чтобы кому‑то угодить, а в общем итоге твоих действий, в который в конце‑то концов оформляются все недоразумения, споры и муки. Правда, такое оформление есть нечто весьма близкое к смерти или даже происходящее после нее. Жизнь — это мучение, и только покуда мы страдаем, мы и живем…

Теперь стали приходить письма от старых друзей, ибо Германия снова открылась миру: от Преториуса, от Рейзигера, из более молодых — от Зискинда; ничего не давал о себе знать Эрнст Бертрам, о котором я не раз справлялся, но получал в лучшем случае полууспокоительные ответы. Приходили письма и от тех, кого мы уже привыкли считать зловещими фигурами и кому, хотя они сами утверждали противное, не так‑то легко было ответить, — например, от Кирхнера из «Франкфуртер цейтунг» и Блунка, бывшего президента гитлеровской имперской палаты по делам прессы. Кроме того, из Германии поступало множество писем, авторы которых, жалуясь мне на победителей, не желающих отличать козлищ от агнцев и стригущих всех немцев под одну гребенку, умоляли меня пустить в ход мое огромное влияние и немедленно изменить существующее положение.

«Вооружившись старыми дневниками, занялся дальнейшим ходом романа (начало войны). Усердно писал XXX… Ночью нездоровилось, озноб, возбуждение, простуда, нарушен сон. Ощущение приближающейся болезни… Английский вариант “Письма в Германию” для “Лондон ньюс кроникл”… Несколько часов за письмами… “Марионетки” Клейста. Книга Франка Гарриса о Шекспире. Беседовал с К. о неистовстве этого года; какой‑то град потрясений, среди них — множество смертей: теперь еще Бела Барток, Рода — Рода, Беер — Гофман и Сибрук, который покончил с собой. Ничего не было бы удивительного, даже если бы я еще больше устал. Но интерес к роману оживился за эти дни. Смущает нероманность, странно реальная и все‑таки выдуманная биографичность. Заблаговременно забочусь о далеких разделах, хотя немало трудностей гораздо ближе: написал Вальтеру в Нью — Йорк и попросил его предоставить мне во временное пользование мое письмо о Фридо, имея ввиду Непомука Шнейдевейна… Речь, посвященную памяти Франка, закончил к вечеру».

Да, теперь настал ее черед, этой чаши, этой жертвы, принесенной мною, правда охотно, но все‑таки с тихим ропотом на столь безжалостную настойчивость. Траурное заседание состоялось 29 сентября в голливудском Плей — хаузе. Большой зал был полон, собралась вся «Германская Калифорния». Мой брат, хоть он и редко выходит из дому, в этот раз тоже был с нами. Выступали декламаторы, опытные чтецы, которым, однако, не удавалось справиться с некоторыми акустическими неудобствами, так что публика, сидевшая в дальних рядах, то и дело досаждала им несносным возгласом «громче!». Далее последовали отрывочные, слишком отрывочные сцены из чудесной комедии «Буря в стакане воды». Я говорил последним, перед фортепьянной концовкой — с напряжением, предельно измученный, от всей души. По мнению Генриха, это было волнующе, слишком волнующе. На следующий день, по телефону, Лизель Франк сказала, что на такие церемонии, как вчерашняя, меня вообще не следует звать, что я отдаю им слишком много сил и что это был, конечно, последний подобный случай… А что, если теперь состоится вечер, посвященный памяти Франца Верфеля?

Я занимался XXXI главой, где речь идет о конце войны, об «услужливых женщинах» и об обращении Адриана к кукольной опере, а «по вечерам подолгу читал “Gesta Romanorum”. Самая прекрасная и самая поразительная из этих историй — рассказ о рождении святейшего папы Григория. Он избран папой благодаря тому, что рожден плотской связью брата с сестрой и сотворил кровосмесительный грех с собственной матерью, что, впрочем, искупил невероятным семнадцатилетним мученичеством на пустынной скале. Крайняя греховность, крайнее раскаяние — только такое чередование ведет к святости…» Я ничего не знал о многочисленных разновидностях этой легенды и, в частности, не имел представления о средневерхненемецкой поэме Гартмана фон Ауэ. Но легенда мне настолько понравилась, что у меня тотчас же зародилась мысль когда‑нибудь отнять этот сюжет у моего героя и самому сделать из него маленький архаический роман.

9 ноября была начата, а через двадцать дней закончена XXXII глава, содержащая томительный разговор между Инесой и Цейтбломом. Сразу же стал готовиться к следующей, которая, имея дело снова с «двумя временными планами», должна была ввести мотив русалочки и сочувственно раскрыть эльфическикокетливую натуру Швердтфегера. Однако состояние здоровья, сильный насморк и кашель, обострившийся катар дыхательных путей и скверный вид снова заставили меня обратиться к врачу, и результат этой консультации вполне соответствовал моим собственным ощущениям: были установлены дальнейшее уменьшение веса, скопление мокроты в бронхах, пониженное кровяное давление и прописаны лекарства, усиливающие питание организма. Итак, снова за роман, вооружившись большими красными капсюлями с витаминами, глотать которые трижды вдень было весьма трудно. В декабре я начал разрабатывать XXXIII главу, ободренный сознанием, что никакая серьезная опасность мне не грозит й что мое сердце снова оказалось совершенно здоровым. Вот только плохо было, что как раз теперь, когда с каждым днем на меня все явственнее надвигалась самая трудная из задач — убедительное, достоверное, прямо‑таки иллюзорно — реалистическое описание апокалипсической оратории Леверкюна, которое нельзя было дать иначе, как в серии из трех глав, ибо я сразу решил ввести в анализ этого злосчастного эсхатологического опуса картину до ужаса сходных переживаний доброго Серенуса (архифашистские беседы у Кридвиса), — плохо было, что как раз теперь этот вечный катар в дыхательном горле и бронхах так сокращал, а подчас и совсем истощал мои силы. Не очень хорошо было и то, что снова и снова приходилось лично участвовать во всяких официальных заседаниях. В Ройс — Холле, Уэствуд, в присутствии представителей русского консульства, я прочитал в виде доклада специально для этого переделанную статью о Достоевском, вызвав, к своему удовольствию, особый интерес к ней у Клемперера, который тоже там был. В роли застольного оратора мне пришлось также выступить на банкете Independent Citizen Committee[241], куда входили профессора Шепли и Дайкстра, миссис Дуглас — Гахаген из House of Representatives[242] и полковник Карлсон. Гвоздем вечера оказалась речь либерального (ныне уже умершего в генеральском чине) colonel’a[243], с большим мужеством бичевавшего злоупотребления наших войск в Китае, где им решительно нечего было искать, тем более что единственная часть этой страны, где был порядок, управлялась по — коммунистически… Как непохожи на этот банкет по — своему любопытные вечерние приемы у отпрыска Гогенцоллернов графа Остгейма, на которые нас иногда приглашали, — у этого веймарского престолонаследника, заблаговременно лишенного права на трон за антимилитаризм и другие дисквалифицирующие убеждения — у него и у его жены, американки. Там можно было найти разношерстное интернациональное общество и услышать от высокородных русских белоэмигрантов утверждения насчет возможности соглашения со сталинским правительством об их выдаче. Как бы там ни было, я не в состоянии поверить, что кто‑либо в Москве считает этих господ опасными. Но, собственно говоря, как они попали в салон «красного принца»? Впрочем, это как раз можно понять. Изгнание объединяет, и различие причин, его вызвавших, не очень существенно. Будь то «краснота» или ее прямая противоположность — общность судеб и классовая солидарность оказываются важнее, чем оттенки в убеждениях, и так‑то вот люди и сходятся…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путь на Волшебную гору"

Книги похожие на "Путь на Волшебную гору" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Томас Манн - Путь на Волшебную гору"

Отзывы читателей о книге "Путь на Волшебную гору", комментарии и мнения людей о произведении.