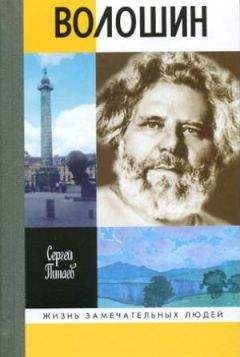

Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"

Описание и краткое содержание "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог" читать бесплатно онлайн.

Неразгаданный сфинкс Серебряного века Максимилиан Волошин — поэт, художник, антропософ, масон, хозяин знаменитого Дома Поэта, поэтический летописец русской усобицы, миротворец белых и красных — по сей день возбуждает живой интерес и вызывает споры. Разрешить если не все, то многие из них поможет это первое объёмное жизнеописание поэта, включающее и всесторонний анализ его лучших творений. Всем своим творчеством Волошин пытался дать ответы на «проклятые» русские вопросы, и эти ответы не устроили ни белую, ни красную сторону. Не только блестящий поэт, но человек необычайной эрудиции, разносторонних увлечений, «внепартийной» доброты, в свою жизненную орбиту он вовлёк многих знаменитых людей той эпохи — от Д. Мережковского, 3. Гиппиус, Вяч. Иванова, М. Цветаевой, В. Ходасевича, О. Мандельштама, А. Толстого… до террориста Б. Савинкова, кровавого большевика Б. Куна и других видных практиков революции. Жизнь и творчество поэта — это запечатлённая хроника трагедии «России распятой».

Волошин, естественно, не мог знать подробности этой героической акции (или, как писал историк Г. 3. Иоффе, «открытой попытки контрреволюции переломить ход событий 1917 г. в свою пользу посредством силы»). Однако 2 июня он получает письмо из Новочеркасска от Сергея Эфрона, участника «Ледяного похода». Это было живое свидетельство произошедшего и одновременно — крик отчаяния: «Нам пришлось около семисот вёрст пройти пешком по такой грязи, о которой не имел до сего времени понятия, — читает Волошин. — Спать приходилось по 3–4 часа, не раздевались мы три месяца, шли в большевистском кольце, под постоянным артиллерийским обстрелом. За это время было 46 больших боёв… от ядра корниловской армии почти ничего не осталось…»

Перед ним возникло лицо Сергея, до боли знакомое, красивое, только осунувшееся, с огромными впавшими глазами. Казалось, он слышит его голос:

— Что делать, Макс? Ты всегда говорил правду, ты — мудрый, ответь! Куда идти? Неужели все жертвы — даром?!

— Бороться с оружием в руках — не твоё дело, — мысленно отвечает Волошин. — Да и за что бороться теперь?.. Физически мы разбиты и отданы на милость победителю… Дальше — оспаривание клочков нашей плоти между бывшими врагами и бывшими союзниками. Не знаю, поймёшь ли ты это сейчас, Серёжа, но потом, когда немного утихнет боль, поймёшь: нам остаётся одно — национальное самосознание в духе… Единственное оружие России теперь — это дух и внутреннее просветление. Наша душа, Сергей, как древний Китеж во времена Батыя, ушла под воды озера, назови его Светлояр или как-то по-другому, поэтому и благовест её не слышен…

Как жаль, что эти события, эти мысли так и не вошли в книгу. А хотелось бы написать стихотворения историко-философского плана — «Дикое поле», «Китеж»… Пока же он сделал упор на темы, отражающие «революционные отсветы разных веков и широт». И персонажи подобраны соответствующие — Стенька Разин, Лжедмитрий, Аввакум… И эпохи, и события более чем актуальны: Смутное время, Раскол, Французская революция, «предвестия» российской катастрофы, революционная Москва, Петроградская бесовщина, Брестский мир… И всё это — сквозь призму тютчевского стихотворения, образ из которого вынесен в заглавие книги.

Ф. И. Тютчев:

Ночное небо так угрюмо,

Заволокло со всех сторон.

То не угроза и не дума,

То вялый, безотрадный сон.

Одни зарницы огневые,

Воспламеняясь чередой,

Как демоны глухонемые,

Ведут беседу меж собой.

Как по условленному знаку,

Вдруг неба вспыхнет полоса,

И быстро выступят из мраку

Поля и дальние леса.

И вот опять всё потемнело.

Всё стихло в чуткой темноте —

Как бы таинственное дело

Решалось там — на высоте.

(1865)

М. А. Волошин:

Они проходят по земле,

Слепые и глухонемые,

И чертят знаки огневые

В распахивающейся мгле.

Собою бездны озаряя.

Они не видят ничего,

Они творят, не постигая

Предназначенья своего.

Сквозь дымный сумрак преисподней

Они кидают вещий луч…

Их судьбы — это лик Господний,

Во мраке явленный из туч.

«Смысл „Демонов глухонемых“ Вы поняли вполне, — писал Волошин Петровой 19 января. — Тут не только русские бесы, но демоны истории, перекликающиеся поверх формальной ткани событий». В числе русских демонов истории поэт выделяет прежде всего «Дмитрия-императора». Это некий демонический синтез, совокупное единство, «распылённое… между тысячами бесов».

…Тут тогда меня уж стало много:

Я пошёл из Польши, из Литвы,

Из Путивля, Астрахани, Пскова,

Из Оскола, Ливен, из Москвы.

Именно поэтому он — «мёртвый, неизбывный»…

В Стеньке Разине, по мнению Волошина, «больше бесовщины, чем демонизма. Он — легион, несмотря на свою индивидуальность». Он, как и Ермак, реальное историческое лицо, растворившееся в массах, «народный эпос в действии». Поэт использует в стихотворении старинное волжское предание, согласно которому Разин не погиб, а, подобно Фридриху Барбароссе, заключён в недра горы на берегу Каспия и ждёт условного знака, чтобы выйти «судить русскую землю». По легенде, его иногда встречают на берегу «великого моря Хвалынского» (Каспийского), и он начинает расспрашивать о нынешних порядках на Руси: предают ли его ещё анафеме, не начали ли уже в церквах зажигать сальные свечки вместо восковых, не появились ли уже на Волге и на Дону «самолётки и самоплавки»? «Эти вопросы, столь напоминающие совершавшееся здесь, — пишет Волошин, — и сама идея Страшного Суда, вершащегося над Русской землёй тёмными и мстительными силами, раздавленными русской государственностью и запечатанными в гробах церковной анафемой, внушили мне поэму „Стенькин суд“».

Об авторской оценке Аввакума уже говорилось. Актуализируя эту фигуру, поэт в качестве эпиграфа одного из разделов выбирает его слова: «Выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервленит ю кровью мученической».

Комментируя в письме от 30 декабря 1917 года название книги «Демоны глухонемые», Волошин пояснял, что Демон — «не непременно бес — это среднее между Богом и человеком: в этом смысле ангелы — демоны и олимпийские боги — тоже демоны. В земной манифестации демон может быть как человеком, так и явлением. И в той, и в другой форме глухонемота является неизбежным признаком посланничества, как Вы видите по эпиграфу из Исайи. Они ведь только уста, через которые вещает Святой Дух…». Демон, согласно волошинскому пониманию, не обязательно заключает в себе нечто зловещее. В любом случае он (или оно, явление) — лишь проводник высших сил, высшей воли, проявляющейся в своей земной форме. Как и в греческой мифологии, это «мгновенно возникающая и мгновенно уходящая… роковая сила, которую нельзя назвать по имени, с которой нельзя вступить ни в какое общение…» (Мифы народов мира. Т. 1.).

«Формальная ткань событий» революции и Гражданской войны начинает вплетаться в его новые стихи, которые ходили по рукам и «списывались тайно и украдкой». Поэт объединит их в так и не опубликованную при его жизни книгу «Неопалимая Купина».

Волошин принимает участие в оформлении готовящегося к изданию сборника («Демоны глухонемые»): делает заставки и надписи. Работа над графикой и штриховой техникой, как всё новое, его чрезвычайно увлекает. Занимается Макс в это время и живописью: пишет серьёзные философские вещи, а также — «акварельки для продажи». В целом его образ жизни в это невесёлое время мало изменился: чтение лекций, участие в концертах, выступление со стихами, организация вечеров в пользу безработных Учительского союза (Феодосия), детского туберкулёзного санатория (Алупка)…

Не пустует и коктебельский дом. Постоянно живут там с семьями Николай и Константин Кедровы, неизменные партнёры Макса по концертной деятельности. Николай — певец, профессор Петроградской консерватории; Константин — певец и декламатор. Гостит харьковский издатель книги Волошина П. Б. Краснов, бывает художник А. К. Шервашидзе, наведывается критик, драматург и режиссёр Н. Н. Евреинов. Именно тогда впервые в доме поэта появляется бактериолог и поэтесса Татьяна Давидовна Цемах, Татида, с которой у Макса устанавливаются очень тёплые, если не сказать, «горячие» отношения. Чувство, судя по всему, было взаимным, но что-то и на этот раз помешало ему оформиться. Волошин посвятит Татиде стихотворение «Плаванье» (1919), а её портрет, точнее, «надпись к портрету» набросает в следующих словах:

Безумной, маленькой и смелой

В ваш мир с Луны упала я.

Чтоб мчаться кошкой угорелой

По коридорам бытия.

Не правда ли — очень мило, образно, интимно и… чувством юмора природа не обидела их обоих…

Летом 1918 года в «анархической республике поэтов и художников» побывал начинающий журналист и театральный критик Илья Березарк. Из Феодосии до Коктебеля он добирался на бричке, запряжённой ослами, поскольку лошадей немцы реквизировали, в ослах, видимо, нужды не испытывали. Судя по его воспоминаниям, жизнь в «обормотнике» даже тогда текла в прежнем русле: «Всякие попытки следовать приличиям воспринимались как оскорбление коктебельских нравов, как покушение на коктебельские свободы».

Где-то в Симферополе сидело-заседало правительство во главе с литовским татарином Сулейманом Сулькевичем, но «на местах крымских властей что-то видно не было. А немцев крымская деревня, расположенная тогда вдали от проезжих дорог, мало интересовала… Был только деревенский староста, который по всем вопросам приходил советоваться с Максом». Илья отмечает необычайную популярность Макса среди местных крестьян. Снискал он её не тем, что был поэт и художник, а своими практическими знаниями и мудростью. Волошин действительно прекрасно знал свой край («каждый ручеёк, каждое деревцо»), разбирался в сельском хозяйстве, давал ценные советы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"

Книги похожие на "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"

Отзывы читателей о книге "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог", комментарии и мнения людей о произведении.