Самуил Вермель - Москва еврейская

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

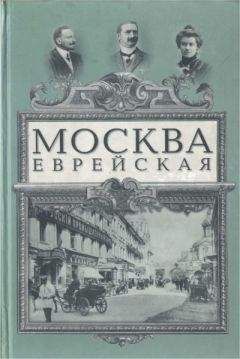

Описание книги "Москва еврейская"

Описание и краткое содержание "Москва еврейская" читать бесплатно онлайн.

Непросто складывалась история еврейского населения российской столицы. Периоды культурного и экономического роста сменялись новыми притеснениями и вспышками антисемитизма. И все же евреи безусловно внесли ценный вклад в культурно-исторический облик нашего многонационального города. «Москва еврейская» знакомит читателя с малоизвестными материалами о евреях — жителях столицы, обширным исследованием С. Вермеля «Евреи в Москве» (публикуемым по архивной рукописи), современным путеводителем по памятным местам «еврейской» истории города и другими, не менее интересными материалами. Из них становится очевидным, сколь тесно переплетена история Москвы с историей еврейского народа.

Таковы доступные нам в настоящее время фактические данные об этом печальном эпизоде истории еврейской религиозной общины в Москве. Много, много горя и слез видел этот дом, именуемый в настоящее время «московской синагогой»…

Самуил Вермель

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССИИ[574]

Общество для распространения просвещения между евреями в России прожило 50 лет. Много прожито, еще более пережито еврейским народом за это бурное время. Много разнообразных и часто противоположных мнений было высказано о деятельности нашего Общества и о роли и значении его в истории русского еврейства. Мы их не станем здесь разбирать. Одно только можно сказать, не боясь возражений ни с какой стороны, — это то, что Общество просвещения в своей полувековой жизни никогда не было изолированным, вне общественных элементов стоящим учреждением, что оно было лишь зеркалом, в котором более или менее правильно отражались преобладающие идеи момента, а зеркало не виновато, если отражаемое не всегда привлекательно. История Общества просвещения в целом отчасти уже написана, отчасти еще пишется. Я же имею в виду представить здесь лишь краткий очерк деятельности Москвы в области просвещения евреев, показать, что было задумано, затеяно, предпринято и сделано в течение истекшего пятидесятилетия со стороны московских членов Общества просвещения. Мне думается, что это имеет не только местное значение, но в известной степени представляет и общееврейский интерес. Как увидим ниже, из Москвы вышли многие деятели, игравшие впоследствии и играющие теперь значительную роль. В Обществе просвещения в Москве зачаты были, зарождались и получали дальнейшее направление и бытие некоторые просветительные дела общего характера; по инициативе Москвы положено было начало некоторым видам просветительной работы, сделавшимся в настоящее время основной задачей Общества просвещения вообще, и не будет преувеличенным сказать, что в некоторых случаях Москва нередко опережала Петроград, что нередко Москва давала импульсы Петрограду. Нечего, конечно, говорить о том, что все вопросы воспитания и образования, столь волновавшие и волнующие еврейские умы, не исключая даже тех, которые делят еврейство на враждебные лагери в настоящее время, подробно и всесторонне обсуждались, а по мере возможности получали то или другое решение еще в то время, когда эти вопросы народились, когда они были, так сказать, in statu nascendi[575], в состоянии новорожденной чистоты, и не покрылись еще корой современных партийных страстей и политической борьбы. С этой точки зрения деятельность московских членов в области просвещения представляет немало поучительного не только для местных членов Общества, но и для всех интересующихся вопросами просвещения евреев в России. Трудно мне, очевидцу, а в некоторой степени даже участнику многих в жизни Общества событий, сохранить холодное равнодушие бесстрастного летописца. Но трудное не всегда является невозможным, и я постараюсь держаться в пределах возможности.

Общество для распространения просвещения между евреями в России открыто было в 1863 г. Известно, что это было за время. Это было светлое утро только что раскрепощенной России, медовый месяц эпохи великих реформ. Эпоха эта боком задела и еврейское население. Были отменены некоторые особенно чувствительные ограничения евреев, были открыты отдушины в черте оседлости, и некоторым элементам еврейского населения предоставлена была возможность вырваться из теснин душного гетто на простор русской гражданственности. Свет проник в еврейскую жизнь, правда через весьма узкую щель, но зато вместе со скудными лучами света ворвались в изобилии преувеличенные надежды и упования. Еврейское население, забитое, обезличенное политикой предыдущей эпохи, жило исключительно духом своей традиции и было почти совершенно изолировано от общего населения, от его государственности, его культуры. Еврейство тогдашнего времени не имело совсем интеллигенции в современном смысле этого слова. Небольшая кучка маскилов не пользовалась влиянием в народе, прессы и литературы почти не было; с точки зрения европейца, еврейская «черта» представляла в культурном отношении уголок настоящей Азии в Европе. Понятно, что первые просветители еврейских народных масс понимали «просвещение» не так, может быть, как понимаем это слово теперь мы. Просвещать еврейский народ значило в их глазах вывести его из затхлой атмосферы религиозной исключительности и приобщить к общеевропейскому светскому знанию, к европейской культуре. Достичь этой цели считали возможным путем распространения в массе русского языка, русской литературы и образованности и путем создания еврейской интеллигенции. Этими двумя задачами главным образом и занималось Общество просвещения евреев в первые десятилетия своей деятельности. Противники и критики Общества называли и называют эту тенденцию ассимиляцией, а деятелей тогдашнего просвещения — ассимиляторами. Но такое мнение, конечно, неправильно, так как оно игнорирует историческую перспективу и рассматривает явления давно минувших дней с точки зрения нашей современности. Тогдашние деятели просвещения не меньше, может быть, нашего любили и ценили нашу национальную культуру, религию и этику, не меньше нашего ценили самобытность и особенности нашего народа и не менее страстно желали сохранения нашей национальной индивидуальности. Они только скорбели о том, что внутренняя духовная красота, таящаяся в недрах нашего народа, что его богатое содержание и таящиеся в нем еще более богатые возможности облечены в такую неприглядную, убогую и жалкую на вид форму. Причину этого явления они ошибочно искали не вне евреев, не во внешних тяжелых условиях их существования, а внутри их, в их оторванности от общечеловеческой культуры, в их исключительной привязанности к религии, в их изолированности от светской жизни и в их отчужденности от общечеловеческого. Идеалом маскилов того времени поэтому было облечь богатое духовное содержание в соответствующую требованиям духа времени форму. Их цель была приобщить еврейский народ к общечеловеческой культуре, общечеловеческой науке и образованности. Их тенденции правильнее было бы называть не ассимиляцией, а европеизацией, а их самих — не ассимиляторами, а европеизаторами. И вся деятельность Общества просвещения в первые десятилетия сводилась к этой европеизации: к распространению в народе русского языка и русской литературы, к насаждению школы на место хедера и, в противовес ему, к созданию интеллигенции путем поощрения высшего образования и оказания помощи учащимся в высших учебных заведениях. Так смотрели на свою задачу сами деятели просвещения, так смотрело на их деятельность и русское общество, и русская власть. Разве не характерна полемика, которую пришлось Обществу просвещения евреев на первых порах вести с таким органом печати, как «Голос», который упрекал Общество в национальной исключительности, в том, что оно мало издает русских книг, что вместо русификации еврейских масс оно еще более способствует их обособленности? Такое было тогда время, таковы были его тенденции.

Провинция в это время мало интересовалась деятельностью Общества просвещения. Мало интересовалась его задачами и тогдашняя Москва. Да это и вполне понятно. 60-е годы были только периодом собирания еврейской общины в Москве. Всего только 7 лет тому назад было упразднено московское гетто, Глебовское подворье; еврейское население в Москве было весьма малочисленно и состояло из временно приезжавших и наезжавших для торговых дел лиц. Местное же оседлое еврейское население — из бывших нижних чинов рекрутских наборов — было совершенно не организовано и концентрировалось около молелен, носивших военные наименования, как Межевая и Аракчеевская, и как по своему материальному положению, так и по умственному своему уровню не могло проявить никакой общественной деятельности. Вот почему первые годы существования Общества просвещения, т. е. период 60-х годов почти ничем не отмечен в жизни московских евреев. Я говорю «почти», ибо кое-какие признаки жизни, весьма слабое эхо прозвучало в Москве уже в это сравнительно отдаленное время. Общество просвещения открыто было в конце 1863 г., а в марте 1864 г. студенты Московского университета обращаются к Петербургскому комитету с письмом, в котором сообщают, что «тяжелое положение многих из наших товарищей побудило нас в этом году учредить кассу для выдачи ежемесячных вспомоществований беднейшим учащимся. Начало этой кассе положили посильные взносы наших товарищей, затем еще некоторые лица пошли навстречу нашей просьбе своими пожертвованиями. Мы стремились образовать фонд в 1000 рублей, процентов с которого вместе со взносами учащихся хватит на удовлетворение нужд наших бедных товарищей. Но надежда нас обманула, и у нас нет возможности увеличить этот фонд… А посему вся надежда наша теперь на комитет, который один может прийти нам на помощь…». Признаюсь, это письмо, писанное ровно 50 лет тому назад, в марте 1864 г., и могущее дать повод к празднованию 50-летнего юбилея Московского отделения ОПЕ, произвело на меня такое же впечатление, какое производят незаметные истоки большой и многоводной реки. Да! Вот этот ручеек, тонкой струйкой тянущийся почти незаметно с какого-нибудь пригорка, холмика или болотца, и есть начало, исходный пункт той реки, которая при дальнейшем течении примет новые потоки, расширится и углубит свое русло. Эта кучка неизвестных нам теперь студентов, учившихся в Московском университете, в заботе о судьбе своих бедных товарищей решивших основать фонд в 1000 рублей, положили первый камень зданию, которое ныне называется Московским отделением ОПЕ. Нам точно не известно, как реагировал петербургский комитет на эту просьбу московских студентов. Но в протоколах ОПЕ за 1864 г. от 22-го апреля мы читаем: «По поводу писем попечителей по делам студентов в Москве постановлено субсидировать их в этом году в сумме 6000 рублей на условиях, установленных для студентов Петербурга». Кто были эти попечители Mtakchim[576], были ли это те же студенты или другие лица — мы не знаем. Мы знаем только, что эти самые попечители в следующем, 1865 г. обращаются в комитет с заявлением, что желают выпустить в свет «Рассказы из Священного Писания», составленные г. Леви, и просят комитет взять на себя расходы по изданию. Как видно, среди этой группы лиц уже загоралась искра не только филантропической, на пользу товарищей своих, но и общенародной просветительной деятельности. В декабре того же, 1865 г. почетный член Общества Поляков сообщает комитету, что он согласен передать опять-таки этим попечителям сумму, назначенную на субсидию комитетом, и следить за правильностью ее распределения. В следующем, 1866 г. некто Майзель от имени Общества учащихся в Москве просит комитет ходатайствовать перед министром народного просвещения о разрешении выдавать евреям правительственные стипендии, так как на основании закона теперь разрешено врачам-евреям поступать на военную службу. Очевидно, этот кружок работал усердно и постоянно думал о судьбе еврейских учащихся. Так незаметно под эгидой ОПЕ работала эта группа студентов на пользу своих бедных товарищей. Не забудем, что в это время учились в Москве два студента: Я. М. Гальперн, последним краешком жизни захвативший 50-летний юбилей, покойный председатель комитета ОПЕ в СПб., и В. О. Гаркави, который, как известно, поступил в университет в 1864 г., и невольно приходит в голову догадка, что, вероятно, они были в числе «попечителей». С большой степенью достоверности это можно утверждать относительно Гаркави, который нередко в своих устных беседах рассказывал о том, как он в то время ходил по московским улицам и по вывескам вербовал членов для Общества просвещения. Но скоро он выступит в качестве активного деятеля и сделается центральной фигурой московской общественности вообще и Общества просвещения в частности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Москва еврейская"

Книги похожие на "Москва еврейская" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Самуил Вермель - Москва еврейская"

Отзывы читателей о книге "Москва еврейская", комментарии и мнения людей о произведении.