Вячеслав Козляков - Михаил Федорович

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Михаил Федорович"

Описание и краткое содержание "Михаил Федорович" читать бесплатно онлайн.

Россия после Смуты — главная тема этой книги. Царь Михаил Федорович, основатель династии Романовых, правившей Россией более трехсот лет, взошел на престол пятнадцатилетним отроком и получил власть над разоренной, истекающей кровью и разорванной на части страной. Как случилось так, что Россия не просто выжила, но сумела сделать значительный шаг вперед в своем развитии? Какова роль в этом царя Михаила Федоровича? Соответствует ли действительности распространенное в литературе мнение, согласно которому это был слабый, безвольный правитель, полностью находившийся под влиянием родителей и других родственников? И в какой мере это было благом или, наоборот, несчастьем для России? Автор книги дает свои ответы на эти и другие вопросы.

Впрочем, дипломатический язык, как известно, лукав. Московские послы, не знавшие латыни и потому не понимавшие смысл происходившего во время королевской присяги, вызывали снисходительную улыбку литовского канцлера Альбрехта-Станислава Радзивилла и польских сенаторов. Чтобы как-то образовать «москву», им показали театральный спектакль — «потеху» на библейскую тему о Юдифи и Олоферне. Но послы Московского государства не имели склонности к таким развлечениям, и представление им не понравилось.

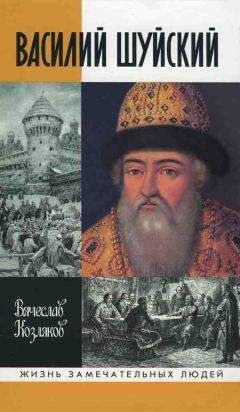

Московским послам предстояло выполнить еще одно деликатное поручение, опять связанное со старыми обидами. В Речи Посполитой помнили свой триумф в годы Смуты, когда на сейме 1611 года гетман Станислав Жолкевский «продемонстрировал» сверженного с престола русского царя Василия Шуйского. Увезенный против своей воли в Речь Посполитую, царь Василий Шуйский умер там в 1612 году, и теперь у послов было тайное поручение возвратить царские останки на родину, а вместе с ними тела брата князя Дмитрия Ивановича Шуйского и его жены[441]. Для исполнения этого трудного дела послам были выделены значительные суммы денег, но им удалось ограничиться одними «поминками» польскому канцлеру Якубу Жадику и другим панам-рады. Как далеко прошли две страны к миру за короткое время, показывает участие в этом деле Александра Госевского, того самого начальника польского гарнизона в Москве в 1611–1612 годах. Сообщая послу князю А. М. Львову о королевском решении отдать тела бывшего русского царя и его брата, он не преминул вспомнить прошлое и заметил, что король Сигизмунд III ни за какие бы «палаты» золота не отдал бы москвичам «ни одной кости».

«10 июня с утра в Кремле московском загудел реут, и народ повалил к Дорогомилову навстречу телу царя Василия» — так со сдержанным драматизмом написал С. М. Соловьев об этом событии[442]. Царь Михаил Федорович, бывший стольник царя Василия Шуйского, встречал траурную процессию у Успенского собора в Кремле вместе с Боярской думой, все члены которой были в подобающем случаю «смирном платье», то есть в траурных одеждах. На следующий день, 11 июня 1635 года, тело царя Василия Шуйского с подобающими почестями погребли в царской усыпальнице в Архангельском соборе в Кремле. Старое поражение Смуты, прошедшее очищение трауром, стало победой новой династии.

Оставались еще рутинные, но неприятные проблемы пограничных «задоров». В отличие от царя Михаила Федоровича и короля Владислава IV, их подданным было не так легко «перестроиться» на мирный лад. Продолжались обидные «описки» в пограничных листах; то в царском титуле писали «державца», вместо «самодержца», то с явным умыслом ошибались в имени — «Михаил Филаретович», «Федор Михайлович». Все это сходило с рук, хотя русские власти справедливо обращали внимание на то, что они разослали всем своим воеводам пограничных городов образец написания титула короля Владислава IV. На этом недружественном фоне сложнее решались технические вопросы межевания земель, так как по-прежнему ни одна сторона ничего не готова была уступать другой и всеми средствами пыталась удержать то, что было захвачено в Смуту, или «приписать» новые земли к своей территории.

В польских архивах сохранилась межевальная запись, которую удалось составить межевым судьям стольнику и алатырскому наместнику Григорию Гавриловичу Пушкину, Григорию Андреевичу Алябьеву и дьяку Первому Неронову 10 октября (20-го — по новому стилю, принятому в Речи Посполитой) 1637 года[443]. В ней содержится упоминание о первом съезде о межевании в 1634 году дворянина и курмышского наместника князя Романа Петровича Пожарского с подстолием Мстиславского воеводства Хриштофом Тихоновичем Тихоновецким. Согласно Поляновскому мирному договору, они должны были размежевать земли «меж царского величества города Брянского уезду» и «меж королевского величества города Рославля и иных городов». Однако тогда межевые судьи «за некоторыми мерами разъезжались, межевого дела не делав нисколько». Известно, что дальше последовала посылка в Речь Посполитую Юрия Телепнева с жалобою на межевых судей, не желавших очищать русские земли от поселившихся там людей. Кроме того, опять возникли обидные дела по поводу умалений царского титула, для чего в феврале 1637 года с дипломатической миссией в Речь Посполитую ездил князь Семен Иванович Шаховской[444].

В 1636/37 году съезды межевых судей возобновились. Русскую сторону представляли Григорий Гаврилович Пушкин и Григорий Андреевич Алябьев, а польскую комиссию возглавляли Хриштоф Тихоновецкий и Я. Каменский. Поначалу «для того, что застало зимнее время, межевать было не мочно». Поэтому межевые судьи договорились съехаться в более удобное время 20 июня 1637 года «меж царского величества города Брянского уезду Вороницкой волости села Кошкина и меж королевского величества города Рословского уезду слободы Горловы на речке на Воронице и меж тех городов земли розмежевать на обе стороны вправду по сыску старожильцев». За несколько месяцев отношения между Московским государством и Речью Посполитой заметно потеплели, а в разгар межевых дел на границе, в июле 1637 года, в Москву приехали польские посланники с дружественным поручением известить царя Михаила Федоровича о намерении короля Владислава IV вступить в брак с Цецилиею Ренатою. В итоге к 10 октября (20-го — по новому стилю) 1637 года с помощью старожильцев граница была установлена между Брянском и Комарицкой волостью, с одной стороны, и Рославлем, Кричевом, Стародубом, Почепом и Трубчевском — с другой. «На обе стороны» были расписаны «земли и реки и озера и всякие угодья». Межевание было подкреплено разметкой рубежа специальными межевыми гранями «на знатных деревьях», а также другими «признаками». Одним из способов обозначения границы стало закапывание разных предметов в определенных заметных местах. Например, где-то в верховьях малоприметной речки Лошенки, на границе Смоленской, Брянской и Рославской земель, до сих пор могут находиться курганы, внутри которых межевые судьи в 1637 году насыпали уголье и железную руду, а также положили большой камень и сковороду. После того как граница была установлена, местным жителям указывалось: «…через рубеж не осваивать и не вступатись, не допускать никаких насильств в отношении друг друга и следить за тем, чтобы никто не владел угодьями „через рубеж“».

Это была лишь одна из станций на трудной дороге к установлению границ, устраивавших Московское государство и Речь Посполитую. Продолжался спор о литовских городах, селах и слободах, поставленных в Путивльской земле. Никак не удавалось достичь окончательного согласия в употреблении титулов. Стали проявляться злоупотребления отдельными статьями Поляновского договора со стороны литовских купцов, приезжавших в Москву в свите гонцов Речи Посполитой для тайной торговли вином и табаком. У польского короля Владислава IV был свой счет к царю Михаилу Федоровичу, связанный с тем, что запорожские казаки, воевавшие с королем, уходили и селились на Русской земле, где в украинных городах и на границе Дикого поля шло активное строительство оборонительной черты. В мирных условиях весь этот комплекс вопросов потребовал бы созыва земского собора, однако с осени 1637 года, после похода крымского царевича Сафат-Гирея, наступили чрезвычайные времена. Почти все главные члены Боярской думы были отправлены из Москвы на полковую службу. Поэтому царь Михаил Федорович поручил боярину князю Ивану Борисовичу Черкасскому прежде всего собрать письменные «мнения» бояр о всех проблемах русско-польских отношений, разослав им 16 июня 1638 года докладную выписку из статейного списка послов «в Литву» окольничего Степана Матвеевича Проестева и дьяка Гаврилы Леонтьева и ответного письма панов-рады[445]. В ответ, как и на соборах, царь Михаил Федорович получил больше верноподданнических заверений, чем советов. Интересно, что бояре, не привыкшие к новому для них способу выражения своих мнений, почти все отговаривались, подобно Ивану Петровичу Шереметеву: «Как государю угодно, так и сделает, теперь о таком великом государственном деле, не при государских очах будучи, и без своей братьи мыслить больше того не уметь, а за государскую честь должно нам всем умереть». Но некоторые бояре высказывали свои предложения, например известный своими заслугами князь Дмитрий Михайлович Пожарский, хотя и его смущала необходимость выступать от своего имени. «Мне, князь Иван Борисович, — обращался он к боярину князю И. Б. Черкасскому, — одному как свою мысль отписать? Прежде всего нужно оберегать государское именованье; о гонцах и купцах написано в утвержденных грамотах, а про межеванье и про писцов его государская воля, как ему, государю, годно и как вы, бояре, приговорите; а хорошо, если б межевое дело Бог привел к концу, чтоб ему государю было годно и бескручинно и всем бы православным христианам быть в покое и тишине»[446].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Михаил Федорович"

Книги похожие на "Михаил Федорович" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вячеслав Козляков - Михаил Федорович"

Отзывы читателей о книге "Михаил Федорович", комментарии и мнения людей о произведении.