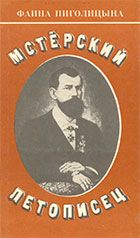

Фаина Пиголицына - Мстерский летописец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мстерский летописец"

Описание и краткое содержание "Мстерский летописец" читать бесплатно онлайн.

Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».

Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.

Критически относясь к низкому качеству народных картинок, Голышев размышлял в рукописи, отчего они живучи и по-прежнему любимы народом. Почему разные «учреждения» и «комитеты» не сумели вытеснить «эти нелепые издания»? Потому, отвечал он, что издание лубка идет «без проволочек и всяких стеснительных формальностей и канцеляризма», к которым так привержены всякие комитеты грамотности, заботящиеся о просвещении народа, и прочие «филантропические учреждения», ибо ведут те дело «рутинно, казенным способом, с соблюдением разных формальностей». Вот и получалось, что питают «пищею ум народа» издатели «темные, малограмотные».

Голышев еще в 1860 году предлагал петербургскому комитету грамотности программу постепенного вытеснения из народного обихода Бовы Королевича и Ерусланов Лазаревичей. Он советовал, издавая книжки в том же формате и «в той же обертке», сопровождать их предисловиями, чтобы «опровергать нелепых фантастических богатырей и взамен их вводить исторические личности».

Сам Иван Александрович в 1865 году принял на себя комиссионерство по распродаже синодальных изданий, а также изданий петербургского комитета грамотности. Дело это провалилось тоже из-за проволочек, множества формально» тей.

Получалось, что пока в народе у издателей лубка соперников нет. И если дело Голышева все же шло на убыль, то только потому, что из-за притеснений шло на убыль офен-ство. И холуйские ярмарки стали с тех пор хиреть, потому что держались главным образом на контактах с офенями.

Голышев подробно раскрыл технологические секреты производства народных картинок, рассмотрел современные методы печатания картинок в столичных заведениях.

И московские крупные, сильные фирмы терпели уже тогда давление со стороны заграничных издателей. Не могли русские печатные заведения соперничать с зарубежными уже потому, что бумага в России была гораздо дороже. Пытались наши издатели через правительство обложить иностранные издания пошлиной, чтобы поднять их цену до своих, однако «сила и солому ломит» — москвичам пришлось покориться.

До пятнадцати ручных станков довел Голышев свое хозяйство. Тринадцать мастеров-литографов рисовали на камне и писали литографскими чернилами, буквами навыворот, текст к картинкам. Теперь литография сократилась до шести станков, но Голышев гордился тем, что она продержалась двадцать пять лет, и это тогда, когда взгляд на подобные провинциальные заведения был «самый вздорный». Их не вносили даже в статистику, не решались причислять хоть к кустарным производствам. Однако надзора за ними было немало. Следили местные власти — в лице волостного старшины, урядника, десятского и сотского; наезжие — от исправника до станового и чиновника особых поручений при губернаторе; цензурные комитеты; торговая депутация и чиновники казенной палаты, проверяющие, правильно ли берется установленный пошлинный билет на заведение; земство следило, не увеличивается ли производство и не появляются ли какие-то усовершенствования, чтобы обложить тогда производство большим сбором…

Заканчивал Голышев свою «безыскусственную летопись» так: «Мы живем в такое время, когда труду медленному и упорному, не приносящему скорой и легкой наживы, не дают почти никакой цены; теперь господствует умение создавать путем всевозможных операций дутые денежные предприятия с фокусами и изворотами, приводящими капиталы к быстрому вращению и оборотам и к громадному росту. Литографское же заведение приносит самый умеренный прибыток, требует приложения непосредственного, личного труда и прилежания… поэтому существование литографии может показаться новому поколению явлением крайне диким». Однако же, он запальчиво говорил, видимо, его литография «просуществует до тех пор, пока проживет на земной поверхности ее содержатель…». Он закончил «Воспоминания» в том же 1884 году. На биографию эта вторая часть получилась мало похожей. Скорее это было исследование литографического производства по выпуску лубка второй половины XIX века, социальное осмысление лито-графско-печатного дела в России тех лет и, связанного с производством лубка, офенства.

В 1884 году Иван Александрович и отослал рукопись Семевскому: «Все, что признаете неудобным или лишним, вычеркните, я распространился довольно о книжной торговле, — думается мне, что этот предмет в народной производительности небезынтересный и который в достаточной степени не был разработан в литературе; но затем все и вся предоставляю Вашему просвещенному усмотрению».

Семевский скоро ответил: «…Статью Вашу «Двадцатипятилетнее бытие деревенской литографии» я получил и по исправлении ее изложения (согласно данному на то Вами раз и навсегда разрешению) помещу ее в „Русской старине"».

Семевский обещал напечатать ее в ноябрьской или декабрьской книжке журнала, но еще больше года рукопись не была опубликована.

Целый год готовился Голышев к празднованию этого двадцатипятилетия. В середине сентября 1885 года пришло письмо от воспитателя наследника престола цесаревича Николая Александровича. Он сообщал, что цесаревич, «обращая внимание на многолетние труды» Голышева по изданию сочинений, «относящихся к русским древностям», изволил назначить ему «единовременное пособие четыреста рублей из собственной его императорского высочества суммы».

Иван Александрович послал императору «Альбом рисунков рукописных синодиков», «Описание могилы князя Д. М. Пожарского» и «Отчет о XXV-летней деятельности».

И министр императорского двора, генерал-адъютант граф И. Воронцов-Дашков сообщал Голышеву, что император всемилостивейше изволил повелеть объявить Голышеву «за это поднесение высочайшую благодарность и вместе с тем пожаловать перстень с сапфиром и бриллиантами из кабинета его величества». О получении перстня и документа он должен был «уведомить канцелярию министерства».

Подарок пришел накануне Нового года. Иван Александрович ходил будто придавленный «высокою милостью»: тихий, молчаливый, задумчивый.

Авдотья Ивановна примеряла перстень, щурила глаза от играющего в гранях драгоценного камня огня, смотрела на мужа ласковыми, любящими глазами, потом молча прижималась к нему: щека к щеке.

«Высочайший подарок» подхлестнул подготовку юбилея. Весть о нем в мгновение облетела всю Мстёру, Вязники, Владимир.

Из Вязников тут же приехали тесть и теща подивиться на царский подарок.

И с легкой руки государя все полгода до юбилея шли поздравления и подарки. Друзья хлопотали о пенсии, но пришло только «вспоможение», в сумме трехсот рублей.

Петербургское императорское русское археологическое общество присудило ему малую золотую медаль, отмечая его преданность отечественной науке: «многие вещественные и бытовые памятники старины, которые скорее, чем другие, гибнут для науки, сохранены Вами в изображениях и описаниях».

Императорское общество истории и древностей российских под председательством И. Забелина «во уважение юбилея», «полезной и почтенной деятельности по изысканию, описанию и изданию разнородных и любопытных памятников Русской старины» единогласно избрало его в действительные члены.

Императорская публичная библиотека Петербурга избрала в число почетных корреспондентов. Общество любителей древней письменности — в число членов-корреспондентов. Киевское историческое общество «единогласно» — «в действительные члены». Комитет Ростовского музея церковных древностей постановил предложить Голышеву принять звание члена-сотрудника музея. Владимирский и Нижегородский губернские статистические комитеты избрали его своим почетным членом.

В самый канун юбилея пришло сообщение, что «монаршею милостью» по случаю юбилея и «во внимание к долголетним, плодотворным и бескорыстным трудам» Иван Александрович награждается орденом Св. Станислава 2-й степени.

Праздновали юбилей в воскресенье, 8 июля.

Голышевка принарядилась. Дом украсили флагами, а столовая превратилась в музей.

На стене поместили фотографические портреты великих князей, с собственноручными дарственными надписями, и фотографию деятелей и членов Владимирского статистического комитета избрания 8 июня 1861 года и список его, там был и Иван Александрович. Над этой группой висел портрет А. С. Уварова.

Гости осмотрели рабочий кабинет юбиляра, где были выставлены для обозрения коллекции старинных медных досок, с которых печатались лубочные картинки, старинные пряничные формы, кафельные изразцы, шкатулки, подсвечники, кокошники, повязки, полотенца, башмаки…

Много было в тот день сказано юбиляру добрых слов. Духовный отец Ивана Александровича — Руберовский говорил: «Если Холмогоры справедливо гордятся родиной великого ученого Ломоносова, Нижний Новгород гордится родиной патриота Минина и ученого механика Кулибина… то и Мстёре сравнительно свойственно гордиться родиной Ивана Александровича Голышева, как почтенного самоучки и заслуженного археолога!»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мстерский летописец"

Книги похожие на "Мстерский летописец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Пиголицына - Мстерский летописец"

Отзывы читателей о книге "Мстерский летописец", комментарии и мнения людей о произведении.