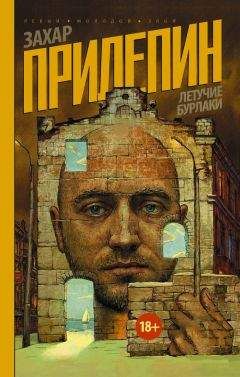

Захар Прилепин - Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями"

Описание и краткое содержание "Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями" читать бесплатно онлайн.

«Книгочет: пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями» – это авторский взгляд прозаика, поэта и журналиста Захара Прилепина, много лет ведущего литературные колонки в «Новой газете», «Медведе», «Книжном обозрении». В поле его зрения попали известнейшие писатели: Дмитрий Быков, Герман Садулаев, Евгений Гришковец, Александр Проханов, Ольга Славникова, Александр Башлачев, Марина Степнова…

Критики Проханова со временем забудутся и рассеются – просто потому, что всякий разумный и чуждый литературным склокам читатель прекрасно поймет, читая Проханова: вот это настоящее.

Проханов, хотя и злоупотребляет иногда несколькими однотипными и патетичными приемами, умеет, по сути, все, что должно уметь большому писателю.

Он начинал как писатель деревни, черной земли, русской почвы – и его книжка «Иду в путь мой» имеет все права войти в антологию лучшей деревенской прозы, где уже вписаны имена Абрамова, Белова, Екимова, Личутина, Распутина. Это пожизненное знание русской природы и сердечная любовь к ней периодически дают о себе знать в более поздних вещах Проханова – скажем, в чудесной сцене сбора грибов в «Последнем солдате Империи». Пришвин бы благоговейно шляпу приподнял, читая эту сцену.

Проханов тогда еще услышал русскую речь, увидел лица деревенских вдов и понял русский характер во всей его достоевской неоднозначности. В том стародавнем споре, когда Шукшин обвинял Проханова в неоправданной и упрямой жестокости героев одного его раннего рассказа, я, безусловно, на стороне Проханова.

Проханов умеет описывать не только свое альтер-эго, но и замечательно создает целые галереи самых разнообразных характеров: как легко различимы десятки лиц в романе «Шестьсот лет после битвы», как хороши нарисованные с чеховской четкостью портреты офицеров во «Дворце».

С «Дворцом» Проханов на всех основаниях попадает и в антологию русской военной прозы, где палит тушинская батарея Толстого, где переживают приступы ужаса герои Гаршина, где воюют свою страшную войну солдаты и офицеры Виктора Астафьева, Юрия Бондарева, Евгения Носова.

Проханов как никто умеет описывать движение, стремительность жизни и смерти, кровавый хаос, раздрай и раздор – любая его военная вещь тому порукой. И он же как никто иной работает со статикой – а кто еще, кроме Проханова, сможет увлекательно описывать человеческий мозг на шести страницах?

К тому же Проханов способен научить не только тому, что получается у него как ни у кого другого, – но даже его ошибки и самоповторы пригодятся в любой литературной мастерской; и все они мне дороги, признаюсь.

Я все так же слежу за выходом каждой новой его книжки, все так же, не дожидаясь, пока новый роман доедет до моего города, заказываю, чтоб мне его доставили срочной почтой. И, едва приходит посылка, как тогда, в юности, я рву упаковку, чтоб скорей увидеть, что там за книжка – как выглядит, какие первые слова в романе. И уже предвкушаю, как отправлюсь с новым крепким томиком в свою черноземную, возле чистой реки деревню, и мое счастье читателя и ученика вновь повторится.

По классике

Олег Лекманов, Михаил Свердлов

Есенин

(М. : CORPUS, 2011)

Каждую новую есенинскую биографию читаешь как детектив: до самого конца не знаешь, убьют главного героя или нет. И если убьют – то кто?

Интрига.

Национальный поэт России, книг о нем написаны сотни, а вот, поди ж ты, ясности для многих так и нет никакой.

Одним ужасно хочется, чтоб смерть поэта была насильственной, другие разводят руками и говорят: ну, ребята, давайте без этой звериной убежденности…

Схожая ситуация, кстати, с Шолоховым: вопрос уже не в том, автор он «Тихого Дона» или нет, а в том, что отдельным гражданам до исступления надо, чтоб автором был не он, – и это принципиально.

Сразу скажу, что в этой книге Есенин покончит жизнь самоубийством, причем тянуть до последней главы авторы не будут и на 508 странице (а в книге их 600) прямо намекнут: «…в ночь с 27 на 28 декабря выяснилось, что скука и пустота овладели поэтом окончательно и бесповоротно».

Я Есенина люблю с детства, любую строчку из его стихотворения могу продолжить наизусть и еще сказать, в каком году оно написано, – и, признаться, для меня всегда было загадкой, отчего ж его убили, если – судя по его же собственным стихам и тем более по последнему предсмертному стихотворению – он к этому финалу последовательно шел.

Понимаете, нужно или совсем не любить, или не очень понимать Есенина, чтоб – зная его стихи и мало-мальски биографию – так долго возиться с версией убийства. А как же его «Москва кабацкая», как же его лирика последних лет, его «Цветы мне говорят: прощай, / Головками склоняясь ниже, / Что я уж больше не увижу / Ее лицо и отчий край» – как со всем этим быть? Он что, мог написать эти стихи и еще «Черного человека» – а потом жить-поживать до глубокой старости?

Тогда б это уже не Есенин был, а врун и позер.

А Есенин был позер где угодно, но только не в стихах.

Приступы ненависти, которые он с какого-то времени стал испытывать к самому себе и своей жизни, – ощутимы физически. Тихий ужас его личной богооставленности – разве он не слышен в последних стихах Есенина? Разве с такой болью живут?

Самое смешное и неприятное, что «есениноведам» нужно как-то обходить последний, написанный кровью стих поэта «До свиданья, друг мой, до свиданья…» – который, как ни крути, версию насильственной смерти ставит под серьезное сомнение. Приходится как-то совсем некрасиво выкручиваться, предполагая, например, что эти стихи Есенину подбросили и автор их на самом деле Вольф Эрлих, который последним видел поэта.

Такая же бредятина, как с Шолоховым, все книги которого тоже написали другие люди, кроме разве что «Донских рассказов».

И чтоб позиция не расклеивалась, приходится тут же доказывать, что вообще-то «До свиданья, друг мой, до свиданья…» – стих плохой, слабый и неумный (как и «Донские рассказы») и Есенин такого не мог сочинить. На что только люди не идут, чтоб удержать свою шаткую правоту.

Одно непонятно: зачем Эрлиху нужно было целый стих придумывать, старательно подделывая есенинский почерк, если б можно было просто написать что-то вроде: «Я сейчас удавлюсь, пошли вы все на хер. Ваш Есенин» – и нечего было б вообще огород городить.

Характерно, что полк ревнителей есенинской насильственной смерти (как, кстати, и полк «антишолоховедов») нисколько не смущает тот факт, что все их версии противоречат в первую очередь друг другу.

Им бы вместе собраться и прийти к общему мнению, кто все-таки убил Есенина – Блюмкин (который, вот незадача, находился тогда в Монголии), питерские педерасты из числа младо-имажинистов (есть и такая версия, не смейтесь) или лично Сталин, предварительно избивший поэта кочергой.

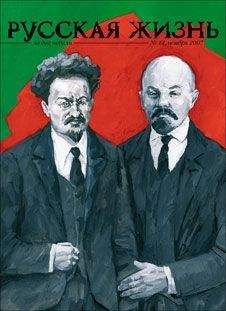

Лекманов и Свердлов совершенно верно замечают, что необходимости в убийстве Есенина у власти не было никакой – он не больше и не меньше всех остальных весомых попутчиков поддерживал советскую власть, за границей пел «Интернационал», сочинял мощные стихи о Ленине, а некоторое его разочарование в итогах Октября – так у кого его не было тогда: перечитайте хоть Алексея Толстого, хоть Бабеля, хоть Леонова, хоть и Маяковского даже.

Вообще это очень тактичная книга – компилируя цитаты, работая на истинно научном уровне, свое мнение авторы проводят штрихами, почти никогда не навязывая, ни разу не срываясь на патетику или пафос, к чему, надо сказать, есениноведение вообще склонно.

Интонация ровная, все симпатии и антипатии повествователей остаются за кадром, хотя ощущение, что Есенин – не самый любимый их поэт, все равно остается. Но это и к лучшему: так получается беспристрастней.

И именно такой подход дает возможность выправить многие огрехи пристрастного «есениноведения».

Авторы спокойно доказывают, что традиционная датировка есенинских текстов 1910–13 годами неверна. Ее предложил сам Есенин, готовя свое собрание сочинений в 1925 году, и, судя по всему, именно тогда осмысленно пошел на некоторое смещение дат: ему было важно представить свой приход в поэзию как явление гениального самородка, с первых шагов овладевшего языковым волшебством. Однако сохранившаяся тетрадь юношеских, вполне беспомощных стихов Есенина «Больные думы» показывает, что все было чуть сложнее: ученический период и у него имел место, поэт поначалу испытывал влияние в первую очередь Надсона, – а вот те классические стихи, что датированы 1910–13 годами, были написаны либо в 1914–16 годах, либо, в редких случаях, в самом 1925-м – то есть могла иметь место прямая авторская мистификация (например, со стихотворением «Подражание песне»).

Многие факты, прозвучавшие в книге «Есенин», были так или иначе известны и ранее, однако у Лекманова со Свердловым едва ли не впервые все акценты расставлены очень последовательно и верно.

То есть их будут оспаривать – и уже оспаривают (см., например, дельную статью Сергея Куняева о первом издании книги).

Однако, при всем моем уважении к Куняевым, я очень согласен с авторами, что, скажем, имажинистский период Есенина – как минимум не случайный и давший Есенину очень и очень многое. Шершеневич и Мариенгоф повлияли на поэта никак не меньше, чем, например, Клюев, – и влияние это было, безусловно, благотворным. В первую очередь через Шершеневича Есенин стремительно ознакомился с модернистскими европейскими течениями, что дало поэзии Есенина совершенно новое звучание.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями"

Книги похожие на "Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями"

Отзывы читателей о книге "Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями", комментарии и мнения людей о произведении.