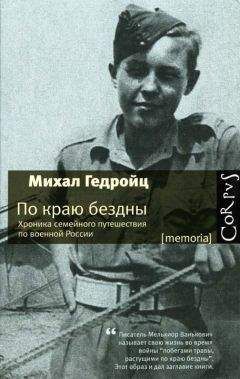

Михал Гедройц - По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России"

Описание и краткое содержание "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России" читать бесплатно онлайн.

Михал Гедройц родился в Польше в 1929 году. В 1939 году, когда страну захватили Германия и СССР, отца, который был юристом и видным политическим деятелем, посадили в тюрьму, а мать, сестер и Михала депортировали. Они жили в Сибири, затем в Иране, Палестине, Ливане, а в конце войны оказались в Великобритании. В своих воспоминаниях Гедройц рассказывает о том, как быстро ему пришлось взрослеть. В его истории много драматичных и даже трагических моментов, но вся она пронизана удивительным достоинством и оптимизмом.

Низшие слои состояли из двух групп, депортированных и единоличников,[17] которые изначально были «отказниками». Они были не готовы покупать право на существование, пресмыкаясь перед власть имущими, и не вступали — не могли вступить — в колхоз. Возмущенная организация объявила их социальными париями: они могли рассчитывать только на свои силы и подвергались дискриминации на каждом шагу. В Николаевке таких было всего один или два, и в этом нет ничего удивительного. Выживали они в основном за счет помощи, которую тайком оказывали им друзья и родственники, состоявшие в колхозе.

Нижней касте социальной пирамиды Николаевки, депортированным, такая помощь была недоступна. Мы были неприкасаемыми: балластом, не поддающимся перевоспитанию. НКВД держало нас под постоянным контролем, но на расстоянии вытянутой руки. Нам не разрешалось покидать колхоз. Заставлять нас работать не было необходимости: власти отлично знали, что депортированные будут мечтать о том, чтобы получить хоть какую-нибудь работу за хлеб. Но этой «платы» было недостаточно, чтобы выжить. Это была проверенная советская схема: из «врагов народа» последовательно выкачивались их слабеющие силы.

В первое утро нашей ссылки мать отправилась искать жилье. Кто-то сказал ей, что единоличник Самойлов, может, и примет ее семью. Намека на то, что отбросам общества место рядом с такими же, как они сами, она не уловила, поскольку еще не знала, что такое единоличник. Но она покорно отправилась искать избу Самойлова и нашла ее на Нижней улице — той самой, которая отказывалась переименовываться в Пролетарскую, — на самом берегу озера Кубыш. На пороге избы мать увидела своего потенциального хозяина, они оглядели друг друга с ног до головы и опознали друг в друге ровню.

Я очень хорошо помню эту встречу. Родион Самойлов был высокий бородатый мужик за шестьдесят. Отчества его я не знаю: мать, обращаясь к нему, называла его Хозяин, и так стали его звать все мы. Он звал ее Барыней — это был знак признания. Потом он превратил его в «паня», образовав его от польского «пани», что-то вроде «мадам». Хозяин отличался солдатской выправкой, потом мы узнали, что он служил в пехотном полку царской армии. Фото молодого капрала (или, может быть, сержанта?) Самойлова стояло в красном углу на кухне — в этом месте в православных домах вешают иконы. В карандашном наброске его портрета мать изумительно уловила его яркие, со смешинкой глаза.

У Самойлова была бревенчатая изба, плохонькая и сильно обветшавшая. В ней было две комнаты. В маленькой, сразу за входной дверью, стояла огромная русская печка (для приготовления пищи, с лежанкой наверху); оставшегося места едва хватало на одинарную кровать и столик у окна. В этой комнате Хозяин собирался тесниться с собственной семьей, чтобы освободить комнату побольше для нас. Семья его состояла из его второй жены, намного моложе его, которую мать назвала Хозяюшкой, двух их маленьких сыновей, Миши и Коли, и ослепительной Лизы, 13 или, может, 14 лет, младшей дочери хозяина от первой жены. В другой комнате было три окна, небольшая печка (не для приготовления пищи, а только для обогрева) и великолепный семейный иконостас в дальнем углу. К главному входу примыкала полуразвалившаяся пристройка, выходившая в огород, который тянулся до озера. Задний забор выступал как защитное ограждение для отправления естественных надобностей, которое происходило на голой земле. Озеро за забором было удобным источником воды, ее носили в дом женщины (носить воду было ниже достоинства русских мужчин) в ведрах, подвешенных по разные стороны коромысла.

Хозяин объяснил, что ему очень нужны деньги, и назначил скромную квартирную плату, которая превосходила возможности матери. Она сказала, что договорится с тремя депортированными семьями: они поселятся вместе и разделят квартплату. Они договорились, и мать пригласила Наумовичей и пани Галину Скотницкую с дочерью Инкой жить вместе с нами.

В тот же день мы вдевятером въехали в переднюю комнату избы единоличника Родиона Самойлова, где нам предстояла новая жизнь в немыслимой тесноте. Семью Наумовичей мы хорошо знали. Вместе с ними мы проделали путь более трех тысяч километров от Слонима до колхоза «Красное знамя» к востоку от Кургана. Пани Наумович — пани Надзя — была милая добрая женщина, которая всегда первой принималась за хозяйственные дела нашей коммуны. Ее дочь Зося, лет шестнадцати, была пухленькая и веселая. Сын Владек, железнодорожник, как и его отец, обладал одним огромным преимуществом: он был мужчиной, а потому опорой для нашего странного сборища женщин и детей. Владек — не без основания — считал, что продвинулся по социальной лестнице. Он с воодушевлением говорил о своей недавней службе в польской армии, пел романтические песни, аккомпанируя себе на гитаре, и положил глаз на мою сестру Тереску, которой льстило его внимание. После нападения Германии на Советский Союз в 1941 году старый пан Наумович сумел из далекой тюрьмы добраться до Николаевки, так нас в коммуне стало десять. Наумовичи были православными и, наверно, считали себя скорее белорусами, чем поляками.

Гала Скотницкая была человеком совсем иного рода. Привлекательная и светская особа за тридцать, она стремилась войти в круг моей матери и завоевать дружбу Терески. Бросив первого мужа, мягкосердечного младшего сына из помещичьей семьи, она вышла замуж за представителя высшего эшелона польской армии. Она была забавной и писала остроумные стихи. Одно из них было пронзительным описанием нашего быта. Сегодня я помню только первые четыре строки:

Pierwsza wstaje Pani Nadzia

Bierze miotłę i zamiata,

A na szelest starej miotły

Wnet się budzi cała chata.[18]

Дочери Галы от первого брака Инке было лет восемь, и она была избалованной девицей. Ее мать уверяла, что Инка — красавица, и не раз намекала, что когда-нибудь Инка станет моей женой. Поначалу мать забавляли эти выходки, потом ей ничего не оставалось, как с ними мириться. Настоящей подругой матери стала тактичная и всегда готовая прийти на помощь пани Надзя.

Семья Гедройцев занимала в комнате один угол, лишь отчасти отгороженный печкой. Нам удалось втиснуть туда две допотопные кровати. Одна из них, большая деревянная кровать принадлежала Самойловым; вторая, маленькая и неудобная, была плодом новоявленного таланта моей матери к бартеру. Наумовичи обосновались по другую сторону печи и обзавелись кроватью и узкой скамьей. Днем ее использовали как обычную скамью, а на ночь отдавали Владеку. Спать на ней было мучением. Четвертый угол, где стоял маленький стол под иконами, занимали Гала, ее вечно недовольная дочь, еще одна кровать и многочисленные узлы Скотницких. На долгие зимние ночи у стола неприметно ставили небольшое ведерко, которое служило общим горшком. Утром его надо было выносить через половину Самойловых, и это требовало дипломатии и умелой логистики. Мы жили в тесноте, но в мире и терпимости. Со временем это стало драгоценностью, которую ценили обе стороны, наша маленькая коммуна и Самойловы.

Я точно не знаю, насколько велик был контингент депортированных поляков в Николаевке. Все мы старались особо не высовываться и лишь со временем завязали какие-то отношения. На другом конце деревни обнаружилась пани Базилевская со своей гитарой. Пани Тубелевич, офицерская жена, и ее две дочери держались надменно и наособицу. Дородная и шумная жена полицейского и три ее сына-здоровяка оказались более приятной компанией. Была там и атлетического сложения дама по имени пани Махай, впоследствии поразившая нас тем, как мастерски она плавала в реке Ишим. К ее неизбывному огорчению ее сын, мой ровесник, был никудышным спортсменом.

Известный торговец зерном, еврей из города Ошмяна, представился матери, когда узнал из какой она семьи. Он хорошо помнил, как вел дела с семьей моей бабушки. Еще один наш друг-еврей был моим ровесником. Его звали Хиршко Палей. Приспосабливаясь к обстоятельствам, он быстро сменил имя на славянское Гришка. В повседневной жизни он был вялым и неорганизованным. Позже, в школе мы с ним начали соперничать за высшие оценки по математике. Это соперничество оказалось для меня очень полезным, так как я вскоре обнаружил, что Гришка может легко и без усилий меня обойти. Он был прирожденный логик. То, что я побеждал его в других предметах, только укрепило нашу дружбу. Я часто задаюсь вопросом, удалось ли ему реализовать свои многообещающие дарования. Полагаю, что удалось, у него были задатки борца.

Наумовичи были не единственными среди нас польскими белорусами. Особенно хорошо я помню двоих. Один был пожилой столяр, услуги которого довольно быстро стали пользоваться большим и неизменно растущим спросом. Наблюдать за тем, как он быстро разбирает покосившуюся деревянную избу и собирает из бревен нечто красивой формы, почти элегантное, было истинным наслаждением. Его любимым инструментом был острый, как бритва, легкий топорик. Однажды он продемонстрировал мне его качества, сбрив волосы на своей левой руке. Второй белорус был его помощником. Он был молодой и скользкий и, как вскоре выяснилось, получал разнообразные поблажки от начальства. Одной из них была лицензия на владение ружьем — неслыханное послабление депортированному со стороны НКВД. Нам оставалось только гадать, что он мог предложить взамен своим высокопоставленным друзьям.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России"

Книги похожие на "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михал Гедройц - По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России"

Отзывы читателей о книге "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России", комментарии и мнения людей о произведении.