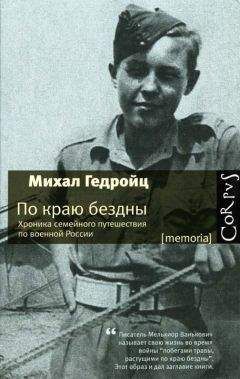

Михал Гедройц - По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России"

Описание и краткое содержание "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России" читать бесплатно онлайн.

Михал Гедройц родился в Польше в 1929 году. В 1939 году, когда страну захватили Германия и СССР, отца, который был юристом и видным политическим деятелем, посадили в тюрьму, а мать, сестер и Михала депортировали. Они жили в Сибири, затем в Иране, Палестине, Ливане, а в конце войны оказались в Великобритании. В своих воспоминаниях Гедройц рассказывает о том, как быстро ему пришлось взрослеть. В его истории много драматичных и даже трагических моментов, но вся она пронизана удивительным достоинством и оптимизмом.

К счастью, ненадолго. С какого-то двора донесся знакомый крик петуха. Этот универсальный признак сельской жизни был мне знаком и звучал утешительно. Я увидел, что через майдан ко мне кто-то идет, и мне захотелось узнать, что это за место. Я обратился к прохожему на своем ломаном русском и спросил, где я нахожусь. Должно быть, вопрос показался ему странным, так как он стал оглядывать меня с ног до головы. Но потом все понял и терпеливо объяснил, что раньше это место называлось Николаевкой, а теперь его переименовали в колхоз «Красное знамя».

По-видимому, своим названием деревня была обязана одному из двух царей Николаев, и, таким образом, это было недавнее поселение, ему было от силы сто лет. Сегодня его можно найти в Times Atlas,[16] так что, по-видимому, статус его несколько повысился. Но весной 1940 года это была просто затерянная среди бескрайних просторов большая деревня, прилепившаяся к озеру Кубыш, снабжавшему ее водой, но, увы, не рыбой. Рыбы много водилось в Ишиме, притоке Иртыша, протекавшем приблизительно в километре от озера. Окном Николаевки во внешний мир была Транссибирская магистраль, связующая Южный Урал с Новосибирском, Иркутском и Владивостоком. Административно Николаевка (название «Красное знамя» никто не воспринимал всерьез) относилась к Пресновскому району Северо-Казахстанской области. Географически она находилась на южной границе Западно-Сибирской равнины.

Деревня состояла из трех улиц, которые шли более или менее вдоль оси восток — запад, повторяя удлиненную форму озера Кубыш, вытянувшегося вдоль ее южного края. Майдан перерезал каждую улицу посередине на две части. Их называли традиционными именами — Верхняя, Средняя и Нижняя — по их положению относительно озера. Я припоминаю, что при советской власти Нижнюю переименовали в Пролетарскую, но идеологические аллюзии полностью игнорировались. Должно быть, той же чести удостоились и две другие улицы. Все три улицы были зеркальным отражением майдана — просто широкие полосы необработанной земли, неровные, а в плохую погоду непроходимые.

Дома были беспорядочно разбросаны вдоль улиц. Некоторые из них можно назвать избами, но большинство из них были примитивными хибарами, строители которых и не стремились, чтобы они выглядели аккуратно, тем более приятно на вид. Избы получше были деревянные, но большинство строилось из самого распространенного строительного материала в этих краях — необожженных блоков из глины и соломы. Крыши были покрыты «пластами» — кусками торфа, которые собирались летом в степи и клались так, чтобы земляная часть была открыта стихиям. Такой способ покрытия кровли был местным изобретением и эффективным способом защиты от сильных сибирских ветров. Нужно было уметь отыскать подходящее сырье, а потом еще слепить эти пласты.

Два или три строения были настоящими домами, которые знавали и лучшие времена. Одно — до революции в нем, вероятно, жил торговец зерном — стало главной конторой коммуны. У него были большие окна, высокие потолки и старые березы у входа. Другое стало основным зданием местной десятилетки, советской средней школы, в которую ходили дети от семи до восемнадцати лет.

Новейшим архитектурным украшением Николаевки был деревянный постамент с красной звездой — воздвигнутый на могиле нескольких героев революции, погибших за дело пролетариата. Мемориал поместили в верхней части майдана, рядом с оскверненной церковью, вероятно, чтобы он затмил ее и стал для жителей новым духовным и социальным центром. В этом его явно постигла неудача: я никогда не видел, чтобы там проводилось хоть одно официальное мероприятие. Зато неформально у мемориала стала собираться тамошняя толкучка: из соседних казахских аулов на нее привозили овощи и все, что можно было на что-нибудь выменять. Официально власти не одобряли коммерции, но терпели из-за чудовищной нужды населения.

Советская власть была сконцентрирована недалеко от мемориала, через улицу Верхнюю, в двух устрашающих деревянных строениях — сельсовете, органе управления колхоза, под крышей которого находилось также жилище председателя, и радиоточке, отдельном здании, где находился единственный радиоприемник и его зловещий оператор.

Председателем в Николаевке была женщина — хромая, властная и умело пользовавшаяся своим вагнеровским баритоном. Все знали, что радиооператор — энкавэдешник в штатском, основная задача которого — не спускать с деревни и председателя сельсовета своих злобных глаз. Этому зловещему дуэту служил самозабвенный бюрократ, секретарь сельсовета — тоже хромой. Руководящий триумвират был окружен узким кругом придворных, бригадиров колхоза. Это были крепкие ребята, руководившие сельскохозяйственными бригадами. К услугам начальства был целый парк легких конных экипажей, закрепленных за каждым из них. В этих изящных экипажах наши олигархи на огромной скорости объезжали деревню и свои вотчины. Сельский пролетариат взирал на начальников со смесью страха и восточного чинопочитания.

Управление в колхозе осуществлялось при помощи двух рычагов. Во-первых, распределение излишков зерна, остававшихся после тяжелых поборов в пользу государства, между домами колхозников. Во-вторых, контроль над информацией. Газеты приходили с опозданием и нерегулярно, и единственным контактом с внешним миром было радио в руках оператора. Эта сложная система насаждалась в деревне, на тот момент не имевшей электричества.

Еще одним, экономическим оружием могла бы быть деревенская лавка, но не стала из-за постоянного дефицита товара. Единственное, что здесь всегда можно было приобрести, — цветные мелки и книги по марксизму-ленинизму. Подлинной любовью Николаевки была водка, и этот драгоценный нектар изредка без предупреждения появлялся на полках. Тогда работа прекращалась, немедленно выстраивалась огромная очередь, трепещущая от предвкушения и иногда разражавшаяся ссорами. Нередко очередь превращалась в разгоряченную толпу, и я помню, как в один из таких разов один старик, сгорая от нетерпения, вскарабкался на головы стоявших перед ним. Он даже трогательно снял ботинки, в чем, вероятно, можно увидеть знак того, что у людей постарше еще оставалась какая-то вежливость… К нашему великому изумлению, редкое появление одеколона мужская половина Николаевки приветствовала с неменьшим энтузиазмом. Вскоре мы обнаружили, что его употребляют вместо водки. Мужчины обретали сладковатое дыхание — возможно, в обмен на продолжительность жизни.

Рядом с главными конторами была крохотная почта, притулившаяся за радиоточкой. Для нас она вскоре стала линией жизни. По соседству с ней располагался опрятный домик больницы, которой руководил хороший фельдшер. Здесь могли тепло и самоотверженно заботиться об умирающих — вот в общем-то и все, потому что лекарств не было, не говоря уж о современном оборудовании. Для меня больница всегда будет связана с моим первым знакомством с русским языком. Мои новые друзья заставили меня выучить популярную песню, которая начиналась словами: «На горе стоит больница, под больницей бардачок». Дальше перечислялись услуги, предоставляемые этим заведением, и цены на них. Рядом стоял ветеринарный центр. Был там и молочный цех, в котором имелся сепаратор, отделявший сливки от молока (в нашем колхозе было небольшое стадо коров, но молочная продукция была недоступна даже для членов колхоза; куда предназначались сливки, никто не знал).

У северной окраины деревни в «автомобильном парке» имелось большое количество ржавого сельскохозяйственного оборудования и редких тракторов, обычно они были на ремонте. За ними, уже на краю степи, стояли четыре ветряные мельницы, сторожившие деревню. Три мельницы были старыми и смотрелись величественно в своем одряхлении. Четвертая была недавним приобретением колхоза. Она была оборудована современной многолопастной турбиной, и Николаевка по праву ею гордилась. Рядом со старейшей мельницей располагалось деревенское кладбище, на которое со временем отправились депортируемые, не вынесшие холода и голода.

В Николаевне была собственная, советская система классов. Колхозники были привилегированным классом, поскольку они и члены их семей имели доступ к важнейшей привилегии — средствам, необходимым для выживания. Им полагались излишки зерна и картошки, а также кизяки — сушеные брикеты из коровьего навоза с соломой, которые шли на растопку. Им разрешалось иметь небольшие огороды, где они выращивали капусту, морковь, лук и еще картошку. У некоторых были куры, а иногда и пара гусей. Мало у кого была корова — о таком богатстве простые смертные и не помышляли.

По сравнению с уровнем жизни наших мелких землевладельцев в Восточной Польше колхозники в Николаевке не жили, а влачили существование, существование, которое зависело от капризов сибирского климата и безжалостной и бессистемной эксплуатации и экономической диктатуры, навязываемой Москвой. Но низшим слоям нашей деревни статус колхозника казался запредельной роскошью.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России"

Книги похожие на "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михал Гедройц - По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России"

Отзывы читателей о книге "По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России", комментарии и мнения людей о произведении.