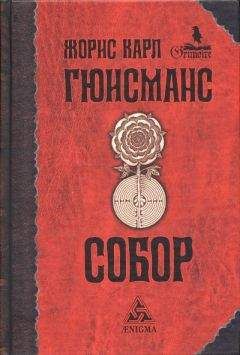

Жорис-Карл Гюисманс - Собор

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Собор"

Описание и краткое содержание "Собор" читать бесплатно онлайн.

«Этот собор — компендиум неба и земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну…» — писал французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) в третьей части своей знаменитой трилогии — романе «Собор» (1898). Книга относится к «католическому» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и две предыдущие ее части: роман «Без дна» (Энигма, 2006) и роман «На пути» (Энигма, 2009). И все же главный герой этого романа, пожалуй, собор. Образ Шартрского собора (Нотр-Дам де Шартр) предстает совсем не в том привычно обывательском свете, в котором его пытаются представить туристические путеводители, — мистически настроенный автор видит в нем прежде всего воплощенное в камне Предание. Именно в этом смысле он и анализирует сакральную архитектонику, скульптуру и живопись храма, его эзотерическую эмблематику, запечатленную в розетках и витражах, погружается в детальную экзегезу этого монументального теологического Писания, возведенного на останках кельтского святилища, вникает в сокровенный смысл герметического бестиария, населяющего его карнизы: всех этих демонов, горгулий, грифонов, гарпий и химер.

Произведение насыщено экскурсами в историю монашества, многочисленными цитатами из трудов Отцов Церкви и средневековых хронистов, размышлениями о католической литургике и символизме храмового искусства. Представленная в романе широкая панорама христианской мистики и различных религиозных течений потребовала обстоятельных комментариев, при составлении которых редакция решила не ограничиваться сухими лапидарными сведениями о тех или иных исторических лицах, а отдать предпочтение миниатюрным, подчас почти художественным агиографическим статьям.

«Самым замечательным документом жизни религиозной души во Франции я считаю произведение Гюисманса, этого героя и мученика декадентства, бесконечно чуждого современной пошлости. Гюисманс интереснее и глубже “модернистов”, — писал Н. Бердяев. — Никто еще не проникал так в литургические красоты католичества, не истолковывал так готики. Одно это делает Гюисманса большим писателем».

В 847 г. Рабан стал архиепископом г. Майнца и советником Людовика Благочестивого и его сыновей. Помимо занятий преподавательской и литературной деятельностью Храбан много сил и времени отдавал устройству церковной жизни. По его инициативе было восстановлено много старых церквей и построено новых, основано несколько монастырей.

021

Омофор (от греч. ώμος — плечо и φόρος — нести), нараменник, нарамник (от ст.−слав, рамо, двойственное число рамена — плечо, плечи) — принадлежность богослужебного облачения архиерея. Различают великий и малый омофор: великий омофор — длинная широкая лента с изображениями крестов, огибая шею, спускается одним концом на грудь, другим — на спину; малый омофор — широкая лента с изображениями крестов, спускается обоими концами на грудь, спереди сшита или закреплена пуговицами.

Омофор надевается поверх саккоса и символизирует овцу, заблудшую и принесенную добрым пастырем на плечах в дом (Лк.15: 4–7), то есть спасение Иисусом Христом человеческого рода. А облаченный в него епископ изображает собой Христа Доброго Пастыря, который взял заблудшую овцу на плечи и отнес ее к незаблудшим (т. е. ангелам) в дом Отца Небесного. Также омофор изображает благодатные дарования архиерея как священнослужителя, поэтому без омофора, как и без епитрахили, архиерей не может священнодействовать. Архиерей совершает все богослужения в великом омофоре, кроме Литургии, совершаемой в малом омофоре.

Орарь — принадлежность богослужебного облачения диакона и иподиакона — длинная узкая лента. Диакон носит орарь на левом плече — один конец спускается на грудь, другой на спину. Архидиакон и протодиакон имеют двойной орарь — два ораря, из которых один надет как у диакона, а второй спускается от левого плеча к правому бедру и соединяется концами. Иподиакон надевает орарь крестовидно, в знак того, что он не имеет благодатных дарований священнослужителя. Диакон надевает орарь крестообразно во время причащения. Орарь является символическим изображением благодатных дарований диакона как священнослужителя.

Епитрахиль (греч. επιτραχηλιον — то, что вокруг шеи) — принадлежность богослужебного облачения священника и архиерея — длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь. Спереди епитрахиль сшита или скреплена пуговицами, надевается поверх подризника или рясы. Символизирует благодатные дарования священника как священнослужителя. Архиерей носит епитрахиль в знак сохранения иерейских благодатных дарований. Без епитрахили священник и архиерей не могут священнодействовать. В крайних случаях (например, в условиях гонений на Церковь, если священник находится в заключении) заменой епитрахили может служить любой длинный кусок материи или веревки, благословленный как епитрахиль. Первоначально епитрахилью был диаконский орарь, который в знак усиления благодатных дарований при рукоположении диакона в священники перекладывался вторым концом со спины на грудь. Впоследствии оба конца епитрахили стали спереди скреплять.

Подрясник — длинная одежда до пят с длинными узкими (в отличие от рясы) рукавами. Бывает черного (у монахов) или иного цвета (у белого духовенства). Подрясник — нижнее облачение православного духовенства.

022

Клара Ассизская, урожденная Киара Оффредуччо (16 июля 1194 г. — 11 августа 1253 г.) — итальянская святая, одна из первых последователей Франциска Ассизского и основательница ордена клариссинок.

«Я — Клара, маленький саженец нашего святого отца Франциска…» — так любила называть себя святая Клара Ассизская. Конечно, именно святой Франциск способствовал ее становлению, когда она, восемнадцатилетняя девушка, нашла у него прибежище, решив посвятить себя Господу.

Требовательность Клары к себе была поистине безграничной, жизнь ее была одним сплошным постом («Дни скудного питания, — отмечает летописец, — чередовались с днями полного воздержания от пищи»). Франциск был вынужден даже вмешаться, заставив ее есть «хотя бы полторы унции хлеба в день». Самые грубые власяницы из свиной щетины она носила прямо на голое тело, долгие ночи проводила в молитвах, распростершись на голых плитах в течение многих часов! Она оставляла за собой самые неприятные и унизительные обязанности (настаивая на том, что именно она «должна мыть сиденья больных»), сама мыла и целовала заляпанные грязью ноги монахинь, возвращавшихся после сбора пожертвований.

Чудеса случались даже тогда, когда Клара совершала крестное знамение, передавая больным и скорбящим свою пламенную любовь к Христу. Святую, постоянно погруженную в свои далекие от земного мысли, посещали столь сильные видения, что даже ее сестры иногда зримо ощущали ее близость к Сыну Божьему.

Следует вспомнить хотя бы знаменитый эпизод осады монастыря сарацинами. Их бросил на Ассизи Фридрих II, чтобы досадить Папе Иннокентию III, который очень любил этот город и считался его опекуном. Так же как Франциск и Клара, Фридрих был крещен в купели Ассизского собора. Многие считали его воплощением Антихриста.

Город подготовился к осаде, но монастырь Св. Дамиано находился за стенами города, и не было никого, кто мог бы защитить бедных монахинь. Франциск, когда-то имевший мужество безоружным встретиться лицом к лицу даже с ужасным султаном Медокомэль Камелем, умер. Клара уже давно болела, прикованная к своему убогому ложу, которое покрыли соломой (она вынуждена была согласиться), но святая попросила подвести ее к дверям монастыря и положить перед ней небольшую серебряную дарохранительницу, в которой хранилась Евхаристия. Когда жестокие сарацины уже перелезли через монастырскую стену, Клара с трудом пала ниц и возложила руки на драгоценный ларец, моля Бога: «Господи, храни Твоих рабынь, ибо я не могу их охранить!» И тогда две сестры, поддерживавшие Клару, услышали — о чем они дали клятвенное свидетельство на процессе канонизации — нежнейший детский голосок, исходивший из дарохранительницы: «Я буду защищать тебя всегда».

Никто не знает того, что же случилось, однако сарацины внезапно отступили, не осмелившись приблизиться к дверям, пред которыми молилась Клара. Вечером того же дня она позвала двух сестер, взяв с них клятву, что, пока она жива, они никому и никогда не расскажут о том, что слышали.

Клара пережила Франциска на двадцать семь лет, которые провела, храня его духовное наследие и память о нем. Живя в маленькой и далекой итальянской провинции, она смогла привлечь к себе даже принцесс и королев, таких, как Изабелла Французская, Агнесса Пражская, Елизавета Венгерская, Маргарита — вдова короля Людовика, Бьянка — жена Филиппа V, короля Франции, и многих-многих других.

В последние мгновения перед смертью окружающие слышали, как она прошептала: «Иди смело, ибо у тебя надежная охрана. Иди смело, ибо Тот, Кто тебя создал и освятил, покровительствует тебе всегда, как мать защищает своего сына; Он любит тебя нежной любовью». Ее спросили, к кому обращает она эти слова? И святая ответила: «Я говорю со своей благословенной душой. — И добавила: — Будь благословенен Ты, о Господи, что создал меня!» День памяти святой Клары Ассизской 11 августа.

023

…она идет и от святого Дионисия Ареопагита, и от святой Маддалены Пацци… — Святой Дионисий Ареопагит — странный безымянный автор, приписывавший свои работы Дионисию Ареопагиту, другу св. Павла, и адресовавший свои послания о мистицизме сподвижнику последнего, Тимофею. Псевдо-Дионисий был, по-видимому, сирийский монах, а цитируемые им фрагменты из сочинений Отцов Церкви показывают, что его труды не могли быть написаны ранее 475 г. — скорее всего, расцвет его деятельности относится к началу VI в. К числу его основных работ относятся трактаты о небесной иерархии и именах Бога, а также короткое, но бесценное сочинение о мистической теологии. Средневековый мистицизм буквально пропитан концепциями Дионисия. В XIV столетии — золотом веке мистической литературы — фраза «Дионисий говорит» встречается с завидным постоянством и обладает для тех, кто ее использует, таким же весом, как цитаты из Библии и изречения Отцов Церкви.

Значение трудов Дионисия заключается в том, что он был первым и, на протяжении долгого времени, единственным христианским автором, попытавшимся искренне и точно описать деятельность мистического сознания и природу экстатического постижения Бога. Эти труды выполнили свою задачу настолько хорошо, что, читая их, позднейшие созерцатели находили в них отражение и частичное объяснение своих самых сокровенных переживаний. Поэтому для описания собственного опыта они перенимали язык и метафоры Дионисия, ставшие впоследствии классическими терминами науки о созерцании. Именно Дионисию христианская литература обязана представлением об Абсолютном Божестве как о «Божественной Тьме» и безусловным отрицанием «всего, что есть» — т. е. всего воспринимаемого внешним сознанием. Кроме того, благодаря Дионисию получил распространение так называемый «путь отрицания» — учение, согласно которому душа достигает Абсолюта, погружаясь в «божественное неведение». Подобная идея присутствует также в греческой и индийской философии. Благодаря Дионисию она вошла и в обиход католического христианства.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собор"

Книги похожие на "Собор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Жорис-Карл Гюисманс - Собор"

Отзывы читателей о книге "Собор", комментарии и мнения людей о произведении.