Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

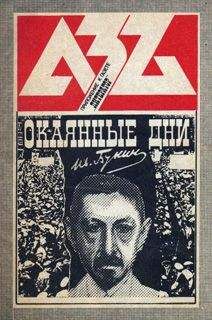

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

Маковский передал Буниным свою версию: «Шмелев неистовствовал, кричал о кружковщине и неуважении к писательскому званию. Всем было неловко. Ни Тэффи, ни Зайцев, ни Яблоновский его не поддержали, только Куприн пробормотал что-то несвязное о „Куполе Св. Исакия“»[288]. Маковский был раздосадован еще и тем, что Шмелев своим выступлением открыл Гукасову «карты, о которых ему не нужно было знать»[289]. Ходасевич, ранее высказавшийся в пользу «Истории любовной» и намеревавшийся писать о ней статью, теперь заговорил о неудачном конце этого произведения. Зайцев в отношениях Шмелева с Маковским увидел лишь личный фактор и, по сути, высказался против Шмелева, чем крайне его удручил. Зайцев писал Бунину 25 декабря 1928 года о том, что в результате нажил в лице Шмелева врага, что Шмелев ему надоел. Очевидно, имелся в виду воинственный настрой обиженного писателя. После обеда оба обменялись письмами. Шмелев упрекал Зайцева в нежелании вступиться за товарищей, Зайцев сожалел о том, что говорил со Шмелевым «не спокойно, а в нервном тоне», и высказался о неправильной форме поведения Шмелева: чтобы редакция начала печатать материалы, за которые заступался Шмелев, в частности Лодыженского, Чирикова, Сургучева, Амфитеатрова, ее необходимо переубедить: «В бою, в тоне нападения и ультиматумов этого достичь нельзя»[290]. В письме Зайцев признал странным случай с «Панорамой», как признал неблагоприятной общую ситуацию в редакции: материально стеснили и его, и Мережковского, и Вейдле, и Муратова. Более того, рассуждая о двух путях разрешения отношений, то есть о революции в духе Струве или уступках, он не исключал для себя вероятности покинуть газету. Конфликт Шмелева и Зайцева коренился, по-видимому, в различии их темпераментов. Один — неистовый, другой — терпимый. Как писал о Зайцеве литературный критик А. Бахрах: «Он был глубоко религиозен, религиозен по-церковному, но был искренне терпим, и, как мне кажется, жила в нем религия сердца, скорее чем религия ума или чувства. <…> Литературные вкусы Зайцева были шире, чем у многих его сверстников»[291].

Наступление на Маковского желаемых результатов не принесло. Например, в 1929 году Маковский шесть недель продержал статью Шмелева о книге очерков героя Первой мировой войны, кавалера ордена Св. Георгия капитана К. С. Попова «Гг. Офицеры» (1929). Шмелев скандалил у Гукасова, но редакция все же посчитала статью тенденциозной и претенциозной. Шмелев передал ее в еженедельную газету «Россия и славянство». 8 июня в «России и славянстве» было напечатано письмо Шмелева, в котором он объявил о своем разрыве с «Возрождением»:

Многоуважаемый г. Редактор, Благоволите напечатать следующее мое обращение к моим читателям и к русской зарубежной общественности: «За последние полтора года моей работы в газете „Возрождение“ я не раз испытал от заведующего лит. частью г. Маковского ничем не объяснимое насилие и „строгую цензуру“ над моими статьями, причем не всегда мог добиться достойной поддержки ох редакции и издательства. Продолжая во многом разделять национально-патриотическое направление газеты, я все же прекращаю свою работу в ней, чтобы оберечь свободу писателя от насилия, а писательское свое лицо — от искажения.

Прошу русские зарубежные издания не отказать мне в напечатании этого заявления».

С совершенным уважением к Вам.

Капбретон, Ланды 29 мая 1929.Сотрудничество с «аполлончиками» и эстетами-богоискателями, как отзывался писатель о своем окружении в «Возрождении», закончилось. На следующий же день, 9 июня, откликнулся Бальмонт: «Очень огорчил нас Ваш малый вопль по поводу этой помойки, „Возрождения“, где Вы столько намучились»[292]. Разорвал все отношения с газетой и Амфитеатров, который писал Бунину 15 мая 1929 года: «В „Возрождении“ меня нет потому, что я оттуда ушел. Следовало это сделать еще прошлою осенью, но тогда меня просили подождать Шмелев и Братство русской правды, и я напрасно послушался. Нельзя. Уж очень бесцеремонно распоясались Маковский, Ходасевич и прочие, „ультра-фиолетовые“, как звал эту публику покойный Арцыбашев. Дошло до форменной цензуры статей, выкрадывавшей мнения автора и подменявшей их своими собственными»[293].

Шмелев вернулся в «Возрождение» лишь в 1934 году — только после того, как оттуда ушел Маковский. Позже в предисловии к изданию мемуарного сборника «На Парнасе „Серебряного века“» (1962) Маковский назвал многих писателей эмиграции продолжателями «русского дела»[294], верными национальному долгу людьми. Среди перечисленных — а это Бунин, Мережковский, Г. Иванов, Ходасевич и другие — оказался и Шмелева.

Благоприятно сложились отношения Шмелева с «Россией и славянством» — преемницей «России» Струве. «Россия» закрылась 10 марта 1928 года из-за отсутствия средств, и с 1 декабря, на деньги, полученные Струве от чешского правительства, начала выходить еженедельная газета «Россия и славянство». Кандидатура Струве на пост главного редактора любой газеты не могла удовлетворить З. Н. Гиппиус, и она старалась убедить сербского лингвиста профессора Александра Белича, принимавшего горячее участие в добывании денег на русские издания, предпочесть Струве кого-нибудь другого. В письме к Ходасевичу от 12 декабря 1928 года она сетовала: Белич не признает ничьих влияний… Ходасевич интриг Гиппиус не одобрял, и в более раннем письме, от 4 декабря того же года, советовал ей оставить Струве в покое и не испытывать удовлетворения от того, что его деятельность прервана, административно задавлена.

Писателю были близки усилия газеты по распространению национально-освободительных идей, объединению славянского мира и веры в сильную Россию. Отвечало настроениям Шмелева и негативное отношение газеты к религиозным воззрениям Бердяева, и критическая оценка распространенной в литературной и общественной жизни психологии лишнего человека, и ориентация на созидательные, волевые идеи классиков, Пушкина прежде всего, Достоевского как автора «Бесов» и «Дневника писателя», Лескова как выразителя почвы и христианской культуры. Высшим проявлением жизнеспособности, творческой силы газета полагала произведения Бунина и Шмелева. Особенно были оценены произведения Шмелева 1930-х годов: «Богомолье», «Лето Господне», «Родное». Критическим было восприятие творчества Алданова, с которым у Шмелева впоследствии отношения необычайно обострились; в «России и славянстве» сложилось мнение об Алданове как писателе, не укорененном в отечественной почве и выразителе скепсиса. Справедливости ради следует отметить, что в 1929 году газета все-таки приветствовала выход в свет романа Алданова «Ключ». Полемические отношения существовали между «Россией и славянством», прежде всего К. Зайцевым, и автором работ о немецких романтиках, о театре Ф. Степуном, который мировоззренчески был антитетичен Шмелеву: Степун в своих философских воззрениях опирался на романтизм, полагая его актуальным для русской ситуации, Шмелев же ввел в свой лексикон словечко «степуновщина», которое означало самолюбование и любомудрие.

X

«Последние новости» против Шмелева

Выпад Г. Иванова

Г. Адамович о патриотической «соляночке» Шмелева и прочем

Если отношения Шмелева и редакции «Возрождения» после раскола можно считать натянутыми и даже тяжелыми, что вполне объяснимо эстетическими пристрастиями Маковского и страстным восприятием конфликтных ситуаций Шмелевым, то отношения Шмелева и «Последних новостей» были враждебными, и причина была гораздо более существенной, она коренилась не только в эстетических разногласиях, но и в идеологии. Он полемизировал — и страстно! — с деятелями из Временного правительства, например с публицистом и историком, в прошлом одним из организаторов партии кадетов, министром иностранных дел Временного правительства Павлом Николаевичем Милюковым, с 1921 года главным редактором «Последних новостей». Оказавшись в эмиграции, Милюков был настроен против вооруженной борьбы с Советами, настаивал на отмежевании от монархических групп и реставраторских программ.

Газета стала органом Республиканско-демократического объединения, соответственно политическая программа редакции заключалась в следующем: демократическая республика, федерация, собственность крестьян на земли помещиков. Освобождение России от большевиков в «Последних новостях» связывали не с деятельностью эмиграции, а с антибольшевистски настроенными группами в самой России. Как писал генерал А. Деникин, «„Последние новости“ изъяли вовсе из своего лексикона понятие „национальный“, подменив его презрительным „националистический“. Как партия Милюкова, так и его газета огульно поносили русское прошлое, осуждали в целом Белое движение и, главное, относились с каким-то полупризнанием к Советской власти»[295]. На пражское выступление Милюкова 17 апреля 1924 года по национальному вопросу Шмелев ответил фельетоном в «Русской газете», Куприн иронически, порой пародийно писал в своих статьях о взглядах Милюкова на революцию, Шульгин в 1924 году обрушился с критикой на предложенный Милюковым план республиканской армии… Для них главный редактор «Последних новостей» — разрушитель.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.