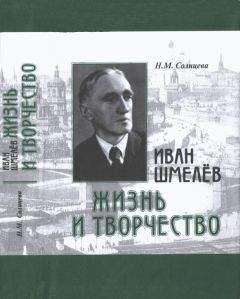

Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

Но ни Шмелева, ни Бунина, ни Зайцева не удивить представлением жизни «во плоти», созданием ее образа через собственное восприятие — так они писали уже в 1900—1910-х годах, в таком видении мира и заключался неореализм. Пруст повлиял на новую русскую прозу, но не на стариков. Его роман «По направлению к Свану» вышел в 1913 году — когда создавались рассказы русских неореалистов. При явном сходстве повествования Пруста и «Росстаней», «Пугливой тишины», Шмелев считал — и это видно из его ответов на анкету 1930 года, — что увлечение Прустом модное, случайное, «наша дорога столбовая, незачем уходить в аллейки для прогулок». Кроме того, он не без основания считал, что на манеру Пруста оказал влияние не кто иной, как Л. Н. Толстой. Например, он сравнивал эпизоды смерти бабушки у Пруста и Андрея Болконского, Ивана Ильича. Не без основания, потому что в призывах описывать не жизнь, а впечатления, восприятия, действительно, звучала толстовская мысль: человеку все дается его «способностью восприятия впечатлений»[359]. И не случайно Вересаев в «Живой жизни» обратил внимание на близость эстетических установок Толстого и Бергсона, считавшего, что интеллект не в состоянии понять жизнь, а интуиции это под силу. Да и Розанов («Л. Н. Толстой», 1908) писал о живом впечатлении в произведениях Толстого, о том, что у него предметы живут, как хотят, не подчиняются его воле.

Старики могли писать так, как начала делать это Европа. Они так и писали. Но они еще и хотели сохранить русскую ментальность. Потому Зайцев и сказал в «Делах литературных»: «Дело не в одном новом жизнеощущении (Пруста или Джойса). Дело в некотором отходе от стихии русской речи — отходе естественном и неосудимом. Нельзя впитывать то, чего вокруг нет. Впитывается иноземное. <…> И при всем том, ослабление, даже порча самого русского языка»[360]. Потому И. Ильин, выступивший в 1927 году со статьей «Кризис современного искусства», считал, что проблема культуры — в разложении ее «подпочвенных основ»[361] и оскудении духа.

Старикам было под силу в так называемой новой, сугубо интимной и импрессионистской, манере передать ощущение русского мира. Шмелев это блистательно сделал и в «Богомолье» (1930–1931), и в «Лете Господнем» (1933–1944).

XII

«Богомолье»

Вокруг Нобелевской премии

О Германии и будущем Европы

Господи, пособи! Так Шмелев говорил, когда писал «Богомолье». Не раз при этом появлялось желание уйти на Афон, научиться молиться. Когда молился, становилось легче. Молился, как умел. «Богомолье» — его молитва. «Богомольем» он спасался от мрака дней.

Наслаждаясь капбретонской природой, вдыхая пропитанный смолой воздух, взирая на небо и океан, представляя и ощущая первозданность мира, Шмелев сознавал собственную чужеродность на галльском празднике жизни. Как-то в сентябре 1929 года он, радуясь великолепию природы, вдруг остро почувствовал боль потери: неужели все утратили?.. Он ловил пескарей, а думал о том, как сами русские превратились в пескарей, оказались на крючках и пескарят по всему миру. Запад не был ему духовно родным. «Воздуху мне нет, я чужой здесь, в этой страшной шумом Европе. Она меня еще больше дырявит, отбивает от моего. Хоть в пустыню беги — на Афон — ищи Бога, мира, покоя души»[362], — высказал он близкому ему человеку, журналисту и критику Владимиру Феофиловичу Зеелеру в письме от 10 февраля 1930 года. Ностальгия побудила писать об устоях и о детском. В июле того же года признался себе в том, что через «Богомолье» хотел найти себя забытого, найти пропавшее.

В 1929-м, узнав о разрушении часовни Иверской Божией Матери, ужаснулся бездействию народа, тому, как разложились в нем подпочвенные основы. Он задавал себе вопрос о природе молчания народа — и не винил мужика, представлял себе трагическую судьбу крестьянства в Советской России, но был непримирим к рабочим, поддержавшим, как он полагал, Советскую власть. В письме к Ильину от 20 августа 1929 года Шмелев говорил о том, что родину съедает сифилитический насморк; с ним же в письме от 5 января 1930 года делился жуткими предчувствиями: «откроется картина мирового рабства», материя «закандалит», толпу можно держать «одним пулеметом», «капралы с палками найдутся», «брюхоползы» найдутся[363].

6 августа 1929 года он получил письмо от Бальмонта:

Дорогой Иван Сергеевич,

Есть многое, что Вы и я, мы чувствуем тождественно. Все эти дни, после прочтения чудовищной вести о Иверской Божьей Матери, я в пронзенности, но и в презрении к тем единокровным, что так просто сносят все, что с ними делают. Ваши восклицания — мои восклицания. Ваш гнев — мой гнев. Тут нужны Радковичи и Захарченки. Тут нужны кинжал, револьвер и динамит.

Красующийся мавзолей Извергу и ушедшая от Москвы Она, Благословенная, — да что же осталось в этом опоганенном месте, если у людей выкололи глаза и вместо них вставили им дьявольские глазелки!

Будет гром. Будет молния. Будет гроза… <…>

Ваш К. Бальмонт[364].Разрушение святыни побуждало к мысли о сопротивлении злу силою, для чего нужны были Г. Радкович и М. Захарченко — участники РОВСа. Шмелев был далек от РОВСа. Он делал то, что умел. Участь часовни обострила тоску о прошедшем — он обратился к теме устоев русской жизни.

Шмелев полагал, что если когда и написал что путное, так это «Богомолье». Пока работал, испытывал растерянность: где издавать? Публиковать в общем-то было негде. Из «Возрождения» ушел, а «Россия и славянство» не может печатать его часто — ведь параллельно он писал очерки для «Лета Господня». Да и платят там мало: 300 строк по одному франку за строку, а свыше 300 — бесплатно. Но и этот гонорар выплачивался нерегулярно, с большими задолженностями. А еще удивляло и рождало сомнение вот что: «Россия и славянство» думает, издавать или нет Шмелева, в то время как об «Ангеле смерти» (1927) Ирины Одоевцевой пишет как о явлении. И все-таки впервые, в 1930–1931 годах, «Богомолье» было опубликовано на страницах «России и славянства». Потом, в 1935-м, оно издано в Белграде, в «Русской библиотеке», а второе, отдельное, издание осуществлено в 1948-м в Париже. После убийства югославского короля Александра I Шмелев посвятил книгу его памяти.

«Богомолье» эмиграцию захватило. Оно стало культовым, как впоследствии и очерки «Лета Господня», произведением эмигрантов. Оба текста связаны между собой, первая глава «Богомолья» предназначалась для «Лета Господня». Вдова Бальмонта через неделю после смерти поэта рассказала, что за четыре дня до кончины он попросил ее почитать ему «Богомолье»: то была тяга к вечному, родному, как она говорила. Шмелеву рассказывали о том, как Вас. И. Немирович-Данченко в последние дни перед кончиной читал «Богомолье». За несколько дней до смерти митрополит Антоний (Храповицкий) пожелал, чтобы ему читали «Богомолье».

Шмелев верил в то, что «Богомолье» будет жить в русской литературе, что оно останется особым и неповторимым фрагментом в его жизни. «Богомолье» написано талантливо.

В этой повести выразилась родовая культура Шмелева. 27 января 1923 года Бунин, разговаривая со Шмелевым о поэтах, высказал мнение о том, что особое значение в творчестве имеет наследственность. Вера Николаевна вспоминала: Шмелев поначалу был задет, но Бунин объяснил, что имеет в виду духовность в наследстве. Бунин сказал: «Вот и ваш талант объясняется, м.б., тем, что предки ваши были староверами, жили духовно, боролись из-за веры. Тут уже начинается культура»; Шмелев, согласившись, «говорил, что он думал о влиянии на литературу церкви, духовных служб, что они играли в жизни писателей большую роль»[365]. В «Богомолье» проявился духовный смысл жизни обитателей Замоскворечья.

«Богомолье» — повесть о родном, и оно явило глубину христианской традиции в литературе, с одной стороны, с другой — изначальную, естественную тягу человека к духовному пониманию мира. Работа была радостной, но проходила трудно. Шмелев сообщал Ильину, что надо для «Богомолья» написать четыре очерка, но самочувствие скверное: пьет фосфаты, бромистое, а работа продвигается еле-еле. Когда принялся писать первый очерк, растревожился. Он понимал, перед какими трудностями стоит: решил дать образ России, крещеного народа, а потому и хотел, чтобы получилось нечто вроде поэмы, эпоса, сказанья.

Шмелев писал «Богомолье», словно обратившись в ребенка. Сколько раз он признавался себе в том, что не может постичь веры через ученость. Он читал православных учителей, религиозных философов и просто философов, но все же был ведом религиозной интуицией. Так верят дети. Так и Шмелев верил в детстве. Русская жизнь в повести передана через ощущения мальчика. В доэмигрантском рассказе «Лихорадка» (1915) герой говорил о Боге «детском, добреньком». Вот так наивно и просто Шмелеву и сейчас захотелось верить в промысел, в доброго Бога. Вспоминая, как читал Бальмонту «Богомолье», писал: «…приоткрываю детство, вызываю»[366]. Книга написана от лица мальчика Вани. Ваня, конечно, образ автобиографический. Узнаваемы и другие персонажи.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.