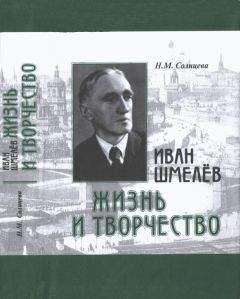

Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

Как это родственно языку Бунина! Не случайно Шмелев посвятил ему в 1925 году, еще до раздора, рассказ «Russie», в котором говорится: «…я лежал, прищурясь, прислушивался к стукам и вспоминал наше лето, тихое наше небо. И они приходили, как живые, — и запахи, и звуки». Но и Бунин писал о себе: «Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и так остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!»[394], он долго припоминал Гиппиус ее словечко в его адрес — «описатель». Ни Шмелев в «Лете Господнем», ни Бунин не описывали, они воссоздавали.

От великана Антона пахнет полушубком, баней, пробками, медом, огурцами; у капусты на постном рынке запах «кислый и вонький», у огурцов — «укропный, хренный»; в доме пахнет мастикой, пасхой, ветчиной; ласковая рука отца пахнет деревянным маслом, сапоги — полями и седлом, отец пахнет лошадью и сеном, а на Покров — икрою, калачом, самоварным паром, флердоранжем; ночная улица пахнет навозцем; в парусинной палатке пахнет можжевельником; говорится о запахе печеного творога по субботам; от грушовки исходит сладкий дух: «Все берут в горсть и нюхают: ааа… гру-шовка!..»; к нему примешивается вязкий, вялый запах от лопухов, пронзительно-едкий — от крапивы; замятая травка пахнет сухою горечью и яблочным свежим духом. Зайцев писал Шмелеву 16 сентября 1928 года: «Мне очень, очень понравился Ваш „Яблочный Спас“, так сильно, верно и чувственно написано — прелесть!»[395]

И запахи, и розовые, золотистые тона «Лета Господня», все это дивование бытом — во славу мира. Ване открывается горний ангелов полет и как пустыня внемлет Богу через земные удовольствия: в субботу третьей недели Поста выпекают рассыпчатые вкусные кресты, как пекла еще прабабушка; ощущение Рождества начинается тогда, когда подвозят мороженых свиней; на праздник Донской из богадельни привозят Марковну — она будет печь «райские прямо пироги, в сто листиков». Так и в бунинской «Жизни Арсеньева» (1927): радость бытия — через детский восторг от «черной, тугой, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом»[396] ваксы, от сапожек с сафьяновым ободком на голенищах, от ременной плеточки со свистком в рукоятке. «С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна, и этой упругой, гибкой ременной плеточки!»[397]

Радостное отношение Вани к намоленным огурцам или квашеной капусте, мысль его о том, что на том свете едят вкусную постную еду, — о том, что православная вера веселая, просветляющая унынье. Так и Горкин говорит. Позже, в 1941 году он написал Бредиус-Субботиной: «И верно, — что Православие наше — яркое. Больше — в Православии кульминационный пункт — Праздники-то! — „Воскресение“! Радость, восторг, пенье во-всю, до душевного опьянения… а потому и — благо-лепие, святое торжество, священное зрели-ще… культ, богатейший, в цветах-огнях-звуках… в блеске „неба“, в дарах земли. Все — подавай, празднуем, священно пируем, голосим, — вызваниваем — трезвоним… — отсюда и красота церковной стройки, красоты монастырского пейзажа, песнопений, глубин церковно-мистерийного, всего. А куцые монахи „нарочито“ — невнятики, мелочь. Чужд православию аскетизм грязи, бывали уклоны… но аскетизм подвижников — не самоцель, а лишь трамплин для высоченнейшего скачка ввысь!»[398]

В 1929 году Иван Сергеевич сказал Буниным, что о матери писать не может, «а об отце — бесконечно»[399]. Отцом Шмелев восхищался всю свою жизнь. Ему нравилось в нем даже то, о чем он не счел возможным упомянуть в «Лете Господнем» и что никак не способствовало утверждению устоев в шмелевском доме. Он писал о нем Бредиус-Субботиной: «Отец любил женщин. О-чень. До — романов. Были — на стороне. Притягивал: был живой, фантазер, „молодчик“. Любил хорошо одеваться, — франтил. После него остался большой „гардероб“. Много шляп и прочего»[400]. Сергей Иванович был пылким в работе и в любви. Он был тружеником, созидателем, он был истинным выразителем национального характера, о котором так усиленно размышляла русская эмиграция. Образ обожаемого отца появляется в первой же главе.

Описанная в конце произведения смерть отца — источник скорби Вани, источник глубокой печали и постаревшего Шмелева, писавшего Ильину 13 апреля 1939 года: «Подхожу в своем „Лете Госп<однем> к печальным событиям, и трудно кончать“»[401]. Горкин поучает мальчика: прими смерть как Божью волю и «не смей на Господа роптать!». И тот внимает словам Горкина сердцем, верит, что у каждого есть ангел, что Христос — везде, что Господь отца сопричтет к праведникам. Главы о болезни и смерти отца были для него самыми тяжкими, и он радовался тому, что нашел заключительный аккорд, что произведение он завершил осиявшим его светом. Он поведал об этом в письме к Ильину от 4 апреля 1945 года: «И воспел: „Ныне отпущаеши…“»[402]. «Лето Господне», действительно, заканчивается молитвой:

…Свя-ты-ый… Без-сме-э-эртный…

По-ми-----и---луй…

На-----а---ас…

Даже религиозные реалии Шмелев передал через быт. Обивка гроба в гробовой и посудной лавке Базыкина напоминает оборочку на кондитерских пирогах. Шмелев хотел быть предельно точным в деталях, особенно в описании церковных обрядов. Он обращался за помощью к Карташеву, читал ему фрагменты, тот давал ему нужную литературу. Церковная утварь описывается с детским интересом и тайным восторгом. Например, для захворавшего отца привозят сундучок с мощами св. Пантелеймона — фрагмент, написанный, по-видимому, под впечатлением от визита о. Саввы, принесшего мощи Целителя; детали даны обстоятельно: сам серебряный сундучок с медными ручками, на крышке сундучка есть темные местечки, мутные стеклышки, отца кропят святой водой — и на пиджаке появились мокрые пятна, отец после окропления вытирает шею, а иеромонахи после совершения обряда пьют чай с горячей кулебякой — и тут же старенький иеромонах дает Ване книгу о житии св. Пантелеймона. И в этом описании столько полноты жизни, столько ее многообразия и такое родство ее прозы и высокой поэзии.

Как показать смерть родного человека и не впасть в бездны мрака? С годами Иван Сергеевич желал смерти как избавления от страданий. Его друг-недруг Иван Алексеевич Бунин, так много написавший о смерти, напротив, боялся ее. Шмелев не понимал, как это Бунин опасается даже дуновения смерти. И иронизировал. Услышав о том, что в квартире над квартирой Буниных лежал скончавшийся и что с узнавшим об этом Буниным случился сердечный приступ и даже вызывали врача, Шмелев отозвался шуткой:

Уж с утра погода злится,

Жмется Бунин в уголок…

А покойник все стучится

Сапогом и в потолок[403].

Слово тоже явлено сознанию ребенка. Шмелев не пишет «я почувствовал», «я увидел»; в слове Рождество «чудится <…> крепкий, морозный воздух», сказано: «Самое слово это видится мне голубоватым». Слово наполняется смыслом в момент узнавания Ваней реальности и становится проводником в его отношениях с миром. Непонятное узы из «узы разреши» ассоциируется с узлы и становится понятным после слов Горкина: «А чтобы душеньке легче изойти из телесе… а то и ей-то больно». Матушка грозит пожаловаться на Ваню о. Виктору, и тот «чего-то наложит». Наложит понимается как кара. Оказывается, наложит «питимью», и теперь питимью наполняют ощущением: «…это чего, а?.. страшное?..».

Горкин в говенье говорит Ване о том, что из адова пламени грешника «подымут» поминальные молитвы. Подымут интуитивно понимается как спасение и рождает страх быть непрощенным: «А все-таки сколько ждать придется, когда подымут…», «чьи же молитвы-то из адова пламени подымут? И опять мне делается страшно… только бы поговеть успеть». Так Шмелев показал языковые восприятия мальчика. Поток звуков наполняется смыслом — и все это так личностно, без чьей-то помощи… но так верно, родово. «Вдова — новое слово, какое-то тяжелое, чужое». Понимал ли сам он, какой неожиданный и яркий рождался текст? Вряд ли он об этом думал. И уж, конечно, он не рассуждал по этому поводу. Лишь в ряде случаев давал разрядку. Отец «уходит», «папашенька будет отходить», «нет никакой надежды: отходит», «будут читать отходную», «о. Виктор отходную читает», «случилось ужасное… — отошел», «мне чудится непонятное и страшное: тот свет, куда отошел отец». Понятные слова становились многомерными и связывали жизнь земную с вечной.

Шмелев, по сути, не вспоминал. Он создавал образ памяти, ее звуки, запахи, память в «Лете Господнем» — живая, она дышит, боится, таится, смакует, узнает. В такой памяти была непосредственность и ничего не было литературного. К. Мочульский в рецензии на «Лето Господне» писал о «памяти ясновидца»[404], о простоте и точности записей, об отсутствии украшений, живописных метафор, сравнений. Непосредственность — то, что притягивало всех к новому произведению Шмелева, в котором он не поучал и не обличал. Ильин 23 ноября 1946 года писал Шмелеву, что в «Лете Господнем» есть два плана: во-первых, художественное созерцание бытия, в котором рождается эпос России; во-вторых, излияние сыновнего сердца, наполненного любовью к отцу, некая автобиографическая лирика.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.