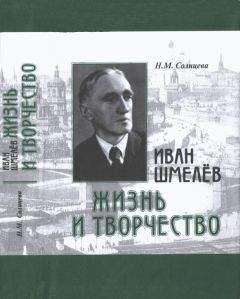

Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

Шмелев, по сути, не вспоминал. Он создавал образ памяти, ее звуки, запахи, память в «Лете Господнем» — живая, она дышит, боится, таится, смакует, узнает. В такой памяти была непосредственность и ничего не было литературного. К. Мочульский в рецензии на «Лето Господне» писал о «памяти ясновидца»[404], о простоте и точности записей, об отсутствии украшений, живописных метафор, сравнений. Непосредственность — то, что притягивало всех к новому произведению Шмелева, в котором он не поучал и не обличал. Ильин 23 ноября 1946 года писал Шмелеву, что в «Лете Господнем» есть два плана: во-первых, художественное созерцание бытия, в котором рождается эпос России; во-вторых, излияние сыновнего сердца, наполненного любовью к отцу, некая автобиографическая лирика.

Сам материал — русская ментальность — захватил читателей. А. Амфитеатров написал Шмелеву восторженное письмо, в котором поставил «Лето Господне» в один ряд с «Детскими годами Багрова-внука» (1858) С. Т. Аксакова. «Лето Господне» внушало надежду. Оно спасало. Бальмонт написал в 1933 году поэтический цикл «Лето Господне»:

Лето также есть Господне,

То, что длится лишь сегодня,

Звон заоблачных звонниц.

Лето света, Воскресенье,

За терзанием прощенья,

Час восстания из тленья,

Час нездешних огневиц.

Были и не принявшие в «Лете Господнем», как и в других произведениях Шмелева, земного, утварного христианства, укорененного в национальном быте. Но справедливо писал Ильин о сродстве хозяйственного и духовного в русских патриархальных семьях. Отметим, что и его оппонент Бердяев, споря в 1916 году с противопоставлявшим дух и плоть Мережковским, размышлял о том, как озабочена Церковь символическим освещением плотской, бытовой жизни, как старцы благословляли семьи, давали хозяйственные советы по устройству материальных дел: «Религиозный материализм, материализация всех религиозных тайн проникает всю церковную метафизику»[405].

XIV

Пасха 1933 года

Юбилей

Чествование Бунина

Новая квартира

«Няня из Москвы»

Знамение

Французские Альпы

Знаменательной в 1933 году оказалась Пасха. В Великую субботу у Шмелева усилились боли, его одолевала слабость. Вдруг навалилась печаль оттого, что три года не был у заутрени: то болезни, то дача… Он взглянул на Ольгу Александровну и понял, тоже вдруг, как тяжело ей без церкви. Превозмогая боль, он в сопровождении Ольги Александровны в половине девятого вечера отправился из Севра, через весь Париж, к Сергиеву подворью. В метро сидел, скрючившись от боли. Но в храме боли ушли. Заутреню он слушал радостно, исповедался, выстоял всю обедню — и почувствовал, что — приобщился: «…и такой чудесный внутренний свет засиял, такой покой, такую близость к несказанному, Божиему, почувствовал я, что не помню — когда так чувствовал! Как бы прикоснулся к Тайне: нет смерти, все отшедшее — есть, здесь вот, около… И когда я так чувствовал, вглядываясь сквозь слезы в над-иконостас, ввысь… — это было между Заутр<енней> и обедней… — странное случилось! Я думал о нашем мальчике, отшедшем, о Сережечке нашем… — в душевной тихости думал — нет смерти, здесь, с нами он… и все с нами и нет ни „было“, ни „будет“, а — есть, вечно есть… И вот, сидевший от меня шагах в трех у стены Карташев почему-то поднялся и подойдя ко мне, шепчет!.. — „да ведь это же какая победа сегодня празднуется!.. надо только внять!.. ведь нет смер-ти… все умершие — жи-вы… и нет ни живых, ни мертвых… а все, все — одно… вечное!.. отбитое у смерти, у ада! великим чудом Воскресения Христа!..“ Я лишь смысл передаю. Но как это слилось с моим, так под-твер-ди-ло мое интимное, что осияло меня! Я же с ним не говорил об этом, и он не мог знать, о чем я думал… — он лишь сбоку сидел, не видал моих глаз, лица… Передалось!»[406] — писал он Ильину. Чудо приобщения дало силы и утишило тревогу за судьбу «Няни из Москвы», над которой он тогда работал. Разговляться Шмелевы пошли к Карташевым, в шесть утра сели в метро и в восемь были в Севре. Так проведенная Пасха еще и еще раз укрепила его в мысли о том, что без Церкви ему никак нельзя. Теперь он мечтал дожить до Великого Поста — и отстоять все службы, и жить с Господом.

Пасха прошла, и Шмелев вновь погрузился в трудно одолимую им земную суету. Усталость приходила вдруг, а с ней и чувство беззащитности. Ему казалось, что нет для него того края Господней ризы, ухватившись за который, можно спастись. Он думал, что и воля его иссякала, и душа пуста, и жизнь их с Ольгой Александровной одинокая и даже бесцельная. Но на Троицу, в ливень, получил письмо из Русского Дома в Сент-Женевьев-де-Буа; в письме было свыше пятидесяти подписей, и были в нем слова благодарности от читателей «Богомолья» и «Лета Господня» — очерки вырезались из газет и сохранялись. После Пасхи это были первые радости.

Он испытал некоторое удовлетворение оттого, что наметились изменения в его отношениях с редакцией «Возрождения»: там 28 июля была опубликована статья Ильина «Искусство Шмелева». Иван Сергеевич раскрыл газету, увидел название статьи, но не смог читать и пошел бродить по городу — он разволновался, он отвык читать о себе хорошее, тем более отвык читать о себе в «Возрождении». Кстати, в письме читателей из Русского Дома высказывалось сожаление о том, что Шмелев не публикуется в «Возрождении». После ухода Маковского, вызванного его разногласиями с владельцем газеты, редакция начала предпринимать усилия по возвращению Шмелева. Дважды его посетил ставший после ухода Маковского секретарем редакции Симон Далинский. Их первая встреча состоялась еще в прошлом году. Далинский был предельно корректен, предупредителен, называл разрыв Шмелева с «Возрождением» простым недоразумением и очень желал получить от писателя рассказ для публикации. Шмелев отказал. Но он был признателен редакции за то, что вражды к нему нет. Наступило время перемирия. К тому же он понимал, что издательское дело переживало тяжелый кризис, во многом связанный с обеднением эмиграции, и поддержка «Возрождения» ему нужна для выживания. В 1934 году в газете была опубликована статья Шмелева «Русский лагерь в Капбретоне».

Среди значимых событий 1933 года было еще одно, печальное. Шмелев получил горькую весть от сестры о кончине матери. Мать умерла 8 июня 1933 года восьмидесяти восьми лет и восьми месяцев. Она попыталась в 1932 году связаться с сыном, но посланное ею с оказией письмо он так и не получил. Последние годы Шмелев был лишен всякой возможности помогать семье: его посылки сестра возвращала, боясь репрессий. Еще три года назад она передала ему просьбу ничего им не присылать и писем не писать: оказывается, за него она и мать от властей претерпели достаточно. Потому он сомневался в том, что сестра, влезшая в долги, получит отправленные им деньги в возмещение затрат на похороны. Но он был очень доволен тем, что гроб с телом покойницы внесен в церковь, что похоронили достойно.

3 октября 1933 года Ивану Сергеевичу исполнилось шестьдесят лет. К старению он относился достаточно философски и даже с юмором. Например, писал Ильину:

Когда Вы получите сие письмецо, я уже буду старичком, почтенным старцем, песочком посыпающим… ибо сего 3. IX стукнет мне сисдесят. Кончилось «пожилых лет», начинается «старость-матушка». И вот я уже прозреваю и каркаю: «не избежать тебе муки вечные, тьмы кромешные, скрежета зубного, червя бесконечного, огня неугасимого… готовят тебе крюки каленые!» — как писано у Мельн<икова>-Печерск<ого>[407].

Юбилей прошел, пришли добрые письма от знакомцев и незнакомцев, благодарности за «Лето Господне», и даже какие-то издатели, благодаря хлопотам поклонника и рецензента Шмелева Ernst’a Wierchert’a, прислали ему 912 франков, и он гадал, аванс это или подарок… Юбилей прошел, навалилась грусть — но Иван Сергеевич послал ее к черту: пусть! плевать! старость так старость. Все пошло своим чередом: что делать с «Няней из Москвы»; где взять сил и денег — спасибо сербам с их 600 франками в месяц; как избавиться от мнительности, которая мешает ему спокойно и здраво принимать удары и обиды: как поменять квартиру; что делать с хворями Ольги Александровны — он называл ее терпеливой рабой-ангелом; что происходит с друзьями: не появляются в газетах материалы Ильина — не повредила ли ему статья о Шмелеве?.. как там Бальмонт?..

За два дня юбилея Бальмонт признался ему:

Друг, если бы Вас не было, не было бы и самого светлого и ласкового чувства в моей жизни за последние 8–9 лет, не было бы самой верной и крепкой душевной поддержки и опоры, в часы, когда измученная душа готова была переломиться…[408]

Юбилей был отмечен в русской и иностранной печати. Даже в «Последних новостях» в честь Шмелева появилась статья Бальмонта, а в ней слова о том, что Шмелев — самый русский писатель, и эта русскость создала ему большую славу не только в России. После выхода газеты автор статьи написал своему другу:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.