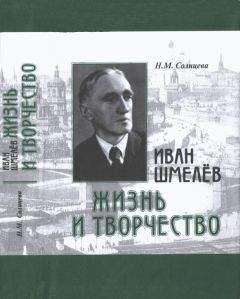

Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

У текста «Куликова Поля» не простая история. Шмелев закончил рассказ в феврале 1939 года и переслал его Ильину. Ильин, узнав от Шмелева рассказ Васильчикова о чудесном кресте, признался ему, что чудо это принимает с легкостью. Однако, прочитав присланный машинописный вариант рассказа, он почувствовал, что сам автор как бы не поверил в чудо. Он так и написал Шмелеву: вера в чудо есть только в Оле, но не в авторе, не в следователе, не в Олином отце, а надо принимать приходящее к нам из того мира, не требуя объяснений. Шмелев ответил: «…конечно, Вы правы, да я же и предупреждал Вас, какое во мне томление и сомнение. <…> Бьюсь в сомнениях, не найду простой веры, детской, горкинской»[491]. Ильин советовал ему читать Феофана Затворника, он убеждал Шмелева в том, что Господь к человеку ближе, чем его сонная артерия.

Шмелев признавался, что в «Куликовом Поле» он тщился найти себя. Думал, что понять рассказ сможет только простая душа или очень тонкая в религиозно-философском смысле. Писал и плакал; он — муха ослабевшая, а в мире в это время нечто совершается…

Первый вариант публиковался в трех номерах «Возрождения» в 1939 году, с января по март. После замечаний Ильина Шмелев возобновил работу, и только в январе 1947 года был готов второй, расширенный, вариант рассказа. Например, уже при работе над этим вариантом он решил ввести в текст слова Ильина из его письма о «Солнце мертвых» от 18 марта 1927 года. Так он хотел не только художественно связать себя с личностью Ильина, но и утвердить в рассказе «русский триптих»: Достоевский, Ключевский, Ильин. Он передал эту цитату из письма своему герою-следователю. Шмелеве не был склонен применять «шаткую и невкусную манеру Рем<изова> — называть живых лиц, здешних, — в худож<ественном> тексте»[492]. В основном авторская правка отвечала ильинским указаниям.

Новый вариант текста Ильин увидел в начале 1947 года. В нем, по его мнению, уже была простота, сердечность веры и убедительность. Но все же до апреля Шмелев дважды переработал и переписал рассказ. Апрельский список рассказа был по счету пятым, а в мае автор сообщил Ильину: «В 10-й раз —! — и окончательно! — продрал „Кул<иково> Поле“»[493].

Шмелев считал, что работа над «Куликовым Полем» была одной из самых светлых в его жизни. Не без удовлетворения он говорил, что в рассказе посмел веру жизнью доказать. Он мечтал издать «Куликово Поле» маленькой книжечкой с заставками, в рамочках.

Вернемся, однако, в 1939 год. Вера Николаевна Бунина записала 13 сентября о сообщении Л. Зурова: Шмелев «в подавленном состоянии, ночные тревоги действуют на него угнетающе»[494]. Возможно, это состояние мучило бы его до конца дней. Возможно, еще долго он переживал бы пустоту жизни, а жизнь так бы и утекла без радости. Если бы не одно обстоятельство.

7 или 8 июня 1939 года Иван Сергеевич проснулся с мольбой, обращенной к Ольге Александровне: он просил ее забрать его к себе. Утром 12 июня он получил письмо из Голландии. От незнакомки. В нем говорилось о том, что Шмелев ведет людей, как Вифлеемская звезда, к ногам Христа, что «Лето Господне» и «Богомолье» подготовляют автора письма и к Посту, и к Пасхе. Его благодарили за духовную помощь и «почву». Письмо было отправлено через «Возрождение». Написала его Ольга Александровна Бредиус-Субботина.

Шмелев был потрясен. Он сразу придал мистический смысл имени и отчеству незнакомки: ее звали, как умершую супругу. Это было чудо. Он одинок, ему шестьдесят шесть лет, Ив уехал на математические спецкурсы, вообще так много пережито и ничего нет сил менять в своей жизни — и вдруг после мольбы к Ольге Александровне он получил послание от… Ольги Александровны…

О. А. Бредиус-Субботина была намного моложе его. Она родилась в 1904 году. Значит, в 1939-м ей было тридцать пять лет. Она, как и Шмелев, из семьи православной, почвенной. Ее Отец — рыбинский священник, и к нему она относилась благоговейно — как Шмелев к своему отцу. Он служил в Рыбинске восемь лет, умер в Казани, пробыв там полгода, однако хоронила его рыбинская паства — несколько тысяч людей передавали гроб через головы. Радость жизни ушла из семьи вместе со смертью отца — и в этом тоже было сходство ее жизни с жизнью Шмелева.

После окончания гимназии она училась в художественном училище. Содержание ее живописи было религиозным, что не соответствовало времени художественных исканий, «безумному веку безмерного хотенья», как писал Бальмонт («Марло». 1916). Из училища она ушла. В 1922 году ее отчим А. А. Овчинников, ректор Казанского университета, был выслан из России, а в 1923 году вслед за ним в Германию отправилась и его семья. В Германии Ольга Александровна закончила медицинские курсы, работала в госпитале. В 1937 году по любви вышла замуж за голландца А. Бредиуса ван Ретвельда, своего ровесника: он родился в 1903 году. Потом она вместе с мужем уехала в Нидерланды.

Ольга Александровна — посаженая дочь Ильина, с которым она познакомилась в начале 1930-х годов и который духовно направлял ее. В Берлине она училась в Русском научном институте, слушала лекции русских философов. В 1936 году была на лекции Шмелева. Ее брат — ученик Ильина и его издатель.

Шмелев ответил Бредиус-Субботиной, и завязались эпистолярные отношения. Он почувствовал в ней родственную душу. Посылал ей главы из «Лета Господня», «Путей небесных», «Богомолья». «Михайлов день» из «Лета Господня» был посвящен ей. Их письма друг к другу — более тысячи — исповедальны, интеллектуальны, художественны.

Как-то, в 1941 году, Ольга Александровна призналась ему, что при жизни не смогла бы сделать его письма к ней достоянием читателей. Ее возмутило то, что в 1924 году O. Л. Книппер-Чехова опубликовала письма Антона Павловича. Но Шмелев не исключал того, что его переписка с Бредиус-Субботиной будет со временем опубликована и станет достоянием истории русской литературы, своеобразным лирическим романом об одухотворенности человека, и даже «Пути небесные» и «Неупиваемая чаша» покажутся по сравнению с ним пресными.

Письма Ольги Александровны вызвали у него потребность восторгаться. Он считал ее почти идеалом, все более и более восхищаясь ею: она художественно умна, она вообще умна, она светлая, богатая духовно и душевно, простая, близкая…

Конечно, Шмелев по-прежнему тосковал по умершей жене — осенью шестнадцать дней он прожил в Русском Доме в Сент-Женевьев-де-Буа, каждый день посещая ее могилу. Появление в его жизни другой Ольги Александровны он понял как выбор его ушедшей супруги, как ее волю. И обе они религиозны… И письмо от Субботиной он получил тогда, когда ему необходимо было укрепиться в вере. И ведь письмо она это написала в день своего рождения — 9 июня… И в письмах ее — отзвуки шмелевской прозы. И в языке, и в содержании. Как фрагмент из «Лета Господня» звучат строки одного из ее первых писем Шмелеву:

Мы постились, а в сочельник говели «до Звезды». Мы «славили Христа» в Рождество и Пасху, и для смеха «получали» от папы по рублю «в ручку». Я никогда, до моей смерти, не забуду первого говения и исповеди, этого звона «по-мни» и чмокающей грязи под ногами, — смеси талого снега и навоза на почерневшей мостовой. И шары на углу улицы, и, главное, капели. Почему-то Пост, звон, капели и крик галок, — все это — одно. И как-то трепетно и грустно, и чего-то как будто ждешь, и на душе чудесно. И где это все еще повторится на Божьем свете? А как пахнет в церкви у Плащаницы… Гиацинты, нарциссы, тюльпаны и много азалий, и свечи, и женщины в платочках черных[495].

Он писал ей о созвучности их душ и видел в этом предназначение Божье. Называл ее дружкой, сестрой. У них было единое отношение к России. Он укреплял ее духовно, поучал ее светло принимать все, что дается в жизни, хотя и сам нуждался в этом. Он был мнителен, не мог побороть собственных тревог, но ее наставлял побеждать и мнительность и тревоги. Как и она, он любил в музыке лириков (Шопена, Шуберта, Чайковского), в Римском-Корсакове — классику, в Бородине — степную тоску, в Мусоргском — народность, в Моцарте — простоту и прозрачность.

В начале их эпистолярных отношений он спрашивал Ильина, есть ли в ней что-нибудь общее с Даринькой из «Путей небесных». Он видел в ней лучших персонажей Достоевского, угадывал в ней сочетание обаяния, одаренности, мягкости и неистовства. Ильин, стараясь утишить чувства Шмелева, на возвышенность своего друга отвечал прозаизмами: от Достоевского нет ничего, а от женского тщеславия — достаточно. Много позже, в 1947 году, Ильин даже обмолвится: единая и истинная в жизни Шмелева — Ольга Александровна, умершая супруга.

Шмелев сделал О. А. Бредиус-Субботину своей наследницей, как и свою племянницу, Ю. А. Кутырину, и ее сына И. Жантийома.

Ольга Александровна Бредиус-Субботина умерла 19 августа 1959 года и была похоронена на гаагском кладбище.

XVII

Советско-финляндская война

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.