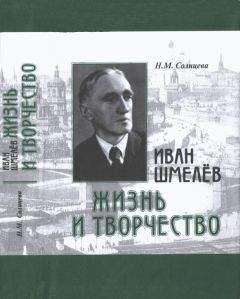

Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

Ильин вообще говорил нет, если речь заходила о пошатнувшихся или о противниках. Вот Ольга Александровна запросила новый адрес Ремизова, Шмелев в свою очередь справился у Ильина, но тот не дал: Ремизов перешел на сторону Советов.

8 августа 1947 года скончался Антон Иванович Деникин. Для Шмелева это был удар, «утрата неизбывная»[586], как он писал 29 августа Ксении Васильевне Деникиной. С Деникиным он был дружен, они были близки в быту, постоянно общались с 1926-го до конца войны — в 1945 году Деникины уехали в Новый Свет. В «Русской мысли» 16 августа появилась статья Шмелева «Памяти „Непреклонного“», написанная 12 августа. В ней говорилось о том, что Деникин православный, глубоко-религиозный человек, человек-солдат, что Его девиз — Бог, Россия, Свобода, что он был лучшим примером правителя-демократа, но в годы его служения рядом не оказалось равных ему сотрудников и сподвижников.

Ильин опять сказал нет: Деникин храбр, честен, но как правитель был несостоятелен, субъективен и пристрастен в оценках, четвертый том его мемуаров возмутителен по отношению к Краснову, пятый — по отношению к Врангелю, Деникин в 1919 году бросил армию и спасся на английском судне. Шмелев, преклонявшийся перед чистотой и доблестью Врангеля, недоумевал: грех Деникина в отношении Врангеля — на его душе, в статье он исходил из лучшего — и оно было!

В 1947 году Шмелев закончил работу над вторым томом «Путей небесных» — романом, посредством которого он искал ответ на вопрос, заданный себе еще в Первую мировую, империалистическую, войну, после призыва Сергея в действующую армию: что есть смысл бытия и в чем его скрытый лик?

В ответе на анкету «Русские писатели о современной русской литературе и о себе» в 1925 году он высказал мысль о том, что большие произведения вынашиваются годами. Так и получилось с «Путями небесными». Идее написать роман предшествовал замысел создать ряд очерков для монастырской газеты братства преподобного Иова Почаевского. Однако смущало его то, что сюжет о поиске человеком истины, о судьбе невера, о плотской любви не вполне отвечал духу монастыря. Потому в 1935 году он опубликовал очерки в «Возрождении» и «Сегодня». Из этих очерков позднее и родился роман. Писать о путях небесных Шмелеву посоветовал Карташев.

В основу сюжета была положена история любви скончавшегося в 1916 г. В. А. Вейденгаммера, дяди О. А. Шмелевой, к девице Дарье Королевой, впоследствии его невенчанной жене. Шмелева привлек духовный путь Вейденгаммера, поначалу воспринявшего марксизм, а после гибели Дарьи ставшего монахом Оптиной пустыни. В мае 1936 года был закончен первый том «Путей небесных», публиковавшийся в «Возрождении» с марта 1935-го по июнь 1937 года. В том же году первый том отдельной книгой вышел в книгоиздательстве «Возрождение».

П. М. Пильский справедливо писал, что главная идея романа — предначертанность судеб[587]. Причем Шмелев чувствовал, что роман ему самому предначертан, внушен. Особенно он уверовал в это после кончины жены. К. А. Куприна отмечала в книге «Куприн — мой отец», что после смерти Ольги Александровны Шмелев стал особенно религиозен. Сопутствующие написанию «Путей небесных» факты он воспринимал как неслучайные и направленные на создание романа. Так, ему поначалу было неясно, зачем он, работая над «Путями небесными», в 1935 году принялся читать Софокла и изучать работы Ф. Ф. Зелинского, но позже прояснилось, что он, безотчетно, искал там античное понимание рока. Осмыслив воззрения древних, он размышлял о христианском понимании промысла: где у Софокла — гибель в угоду злому року, у Шмелева — искушение и спасение. Собственный текст казался Шмелеву странным и неясным. Медиумическую суть романа отметил Ильин. Прочитав присланный ему первый том, он написал в мартовском письме о неясном рисунке героев: они «не до-индивидуализированы», они словно снятся, либо автор сам не верит в свои образы, либо «этот медиумический стиль письма потребован самим сновидческим созерцанием „Путей“ и медиумическим образом главной героини…»[588].

Смерть жены прервала работу над романом. О продолжении Шмелев думал часто, к этому его побуждала О. А. Бредиус-Субботина. В 1941 году он признался ей в том, что если «Пути небесные» когда-нибудь будут написаны, то только благодаря ей. Первую, несовершенную, редакцию второго тома он отослал ей в Голландию: во время войны в Париже машинопись могла погибнуть — порой он работал над романом под бомбами, ночью относил написанное в подвал. Война побуждала его задумываться о смысле этой работы, и он не находил его; но размышления о результатах войны приводили его к мысли о Книге судеб, о небесном плане, о предустановлении событий, и он продолжал работать.

Второй том он писал с марта 1944 года по январь 1947-го. К 1946 году вместо двадцати семи глав стало сорок восемь, при этом текст увеличился лишь на четырнадцать страниц, что объясняется решительными сокращениями. Шмелев безжалостно расставался с фрагментами текста, учитывая мнение Ильина о первом варианте тома. Некоторые главы переписывались по двенадцать раз. К 1947 году вместо сорока восьми глав стало пятьдесят четыре, при этом Шмелев нещадно выкидывал куски прежнего текста. Приближаясь к завершению второго тома, он вновь впадал в тяжелые сомнения о смысле всей работы. Второй том вышел в книгоиздательстве «Возрождение» в 1948 году. За два года до этого, в 1946-м, в Париже был опубликован французский перевод первого тома. Третий том написан не был.

Сюжет об интеллигенте-невере и о верующей женщине-простолюдинке, живущей с ним в грехе и через свою любовь к нему изменяющей его мировидение, имел самое прямое отношение к занимавшему Шмелева вопросу о совести. В 1935 году вышла книга Ильина «Путь духовного обновления». По замыслу Ильина, она должна указать сомневающимся путь из глубокого религиозного, духовного и национального кризиса. Цель книги отвечала и размышлениям Шмелева. Особенно его заинтересовала глава «О совести», и он писал Ильину 11 мая 1935 года:

Сперва о важном. Спасибо, милый, получил Вашу главу «О совести», в самый разгар работ и хлопот, и прочитал залпом, отбросив все. Так меня «унесло» ото всего, подняло и — открыло мне как бы новый мир, дало ключ к разгадке многого, для меня темного. Поражает — ясность и сила доводов и углубленность. Я буду читать вторично и еще-еще, т. к. тут каждая строка — «рука ведущая», а я сейчас, будто ослепленный, ищу, ищу… и посему на неск<олько> дней оставил «Пути небесные», бросаюсь от вас к Вл. Соловьеву, к Ап. Павлу… — и во мне многое раздирается, многое я не могу внять, бунтую-барахтаюсь[589].

Роман Шмелева во многом развивает и подтверждает мысли Ильина о совестном акте.

По Ильину, совесть «есть сама внутренняя сила Божия в нас, которая открывается нам как наше собственное глубочайшее существо»[590], а воззвание к совести — вид молитвы. Ильин писал о беде современного человечества: оно «разучилось переживать совестный акт и отдаваться ему», его образованность «есть мертвое и отвлеченное действие рассудка», знающего о целесообразности жизни, «но ничего не разумеющего в вопросе о священных целях жизни; современник умеет критически относиться к „иррациональной глубине совести“»[591]. Христианская совесть, по убеждению Ильина, смолкла «за последние века европейского просвещения»[592].

Герои Шмелева переживают совестный акт, на пути к священным целям жизни обретают подлинную внутреннюю свободу. Так и Ильин не противопоставлял совесть внутренней свободе человека. Напротив, писал о том, как человек, пережив состояние совести, отдавшись голосу совести, осуществляет внутреннюю свободу.

Совестный акт, по Ильину, «осуществляется не в порядке рассудочного умничания, суждений, рассуждений, выводов, доказательств и т. под., но в порядке иррационального сосредоточения души»[593], всякого рода теоретические построения лишь мешают ему: Л. Толстой — носитель совестного акта, но если бы он не теоретизировал о рецептах спасения людей от всех зол, если бы он менее проповедовал, он достиг бы большего; о том же говорит и пример В. Гюго, претендовавшего на роль нравственного и социального пророка; у И. Г. Фихте, пытавшегося создать своего рода религию совести, идея построения философской системы возобладала «над потребностью в искренней простоте и ясной глубине»[594].

Обратившись к наследию Феофана Затворника, автор «Путей небесных» укреплялся духовно. Он писал Ильину 12 января 1946 года: «Горю-дрожу над „Путями“. В час отдыха вбираю кое-что из славных писем Феофана Затворника… — и… внимаю, и… нахожу своим!»[595] Или письмо от 13 февраля того же года: «Милый, познаю… — Ваш мудрый совет! — Феофана Затворника! Что за глубина!.. И как же я духовно нищ!.. (что нищий-то я!). Читаю, что только могу схватить… — трудно доставать! — Леонтьева, о нем, о Феофане…»[596] Поучения Феофана о совести очевидны в духовном пути героев «Путей небесных». Называя совесть силой духа, святитель Феофан объясняет: «В совести Сам Бог говорит… А что Бог говорит, известно из укора совести»[597]. Из этого следует, что положения книги Ильина близки максимам Феофана и даже вытекают из них. Совесть, по Феофану, дана человеку затем, чтобы судить его; «сожженная совесть ничего не чует… грешит с сознанием, — и горя мало», но у обратившегося к Богу человека «совесть за-блуждающаяся вразумляется, искаженная исправляется», «совесть исповедью и сокрушением умиряется»[598].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.