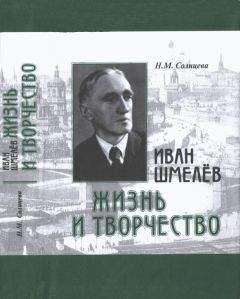

Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

Тридцатитрехлетний Вейденгаммер совершает аморальные поступки. Встретив юную Дариньку, он разжигает в себе хотение: «Мне хотелось, просто, иметь эту беззащитную». Глядя на «черничку» Дариньку во время церковной службы, он впадал в кощунственную страстность и готов был петь ей тропари, как Пречистой, «соблазнялся в храме и соблазнял». В горький для нее период, когда она оплакивала смерть своей наставницы матушки Агнии, он овладел ею «в страстном исступлении». Оставив Дариньку в Москве и отлучившись в Петербург, он соблазняется там знаменитой венгеркой-танцовщицей. Шмелев, как свидетельствовала Юлия Кутырина[614], думал развить в романе тему прозрения истины через грех. Эта же мысль была в «Пути духовного обновления» Ильина.

Приход героя к вере показан как чудо перерождения, имевшее место в истории русской интеллигенции. Для Шмелева в этом смысле были показательны фигуры К. Леонтьева, Л. Толстого, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, С. Булгакова, С. Нилуса — мыслителя, в трудах которого писатель также искал истину. По замыслу Шмелева, герой должен был открыть для себя Пушкина, увидеться с Тургеневым в Спасском-Лутовинове, встретиться с Леонтьевым, в вере которого автор усматривал умственное принуждение. Все это должно было найти свое место в третьем томе.

Во втором томе говорится об увлечении героя Толстым. Известно намерение Шмелева ввести в повествование переписку Вейденгаммера с Толстым. Возможно, этот мотив был бы развит в третьем томе. Но Толстой теперь для Шмелева не учитель — и этому выводу мы можем найти соответствующую мысль у Феофана, рассуждающего о «бреднях Толстого»:

У этого Льва никакой веры нет. У него нет Бога, нет души, нет будущей жизни, а Господь Иисус Христос простой человек. <…> Все у него свой ум… <…> Какие это глупые студенты, что верят Л. Толстому, который ни во что не верит. У него нет ни Бога, ни души и ничего святого. Он пишет глупости для того только, чтобы смутить верующих, и все криво толкует. <…> Разбил мою голову башибузук Лев Толстой. Наболтал он кучу глупостей, а взяться у него не за что… Все почти бездоказательно…[615].

Во втором томе упоминаются петербургские лекции Вл. Соловьева о рождении Бога в человеке, о Богочеловечестве — в 1935 году. Шмелев сам увлекся «Чтениями о богочеловечестве» (1878–1881) Соловьева. «Чтения» имели свою роль в формировании идеи «Путей небесных». Соловьев писал об «умственном и нравственном разладе»[616], о необходимости религиозного начала и самоотрицания на пути к истинной свободе, к спасению, что имело непосредственное отношении к духовному пути Вейденгаммера. В духовном влиянии Дариньки на Вейденгаммера очевидно отражение рассуждений Соловьева о механическом мышлении и органическом, рассматривающем нечто в его связи со всем прочим и развивающем «одно понятие в полноту всецелой истины»[617]. Шмелев признавал в Соловьеве великий ум. Кутырина привела запись Шмелева 1925 года, в ней очевидны мысли Соловьева: «Верую, что человек есть орудие — средство преобразить мир, сделать его воистину Ликом Божиим — Видимым Богом. <…> Цель — Красота и Гармония всего сущего»[618]. О том же, по сути, писал Ильин в «Пути духовного обновления»: «Итак, любовь к совершенному есть источник религиозной веры. Именно на этом пути человек становится верующим в подлинном и чистом смысле этого слова»[619], как и «совесть есть живая и цельная воля к совершенному»[620]. Вейденгаммер желает послушать Соловьева, который, как кажется герою, говорит о том, во что Даринька верит сердцем. Однако Вейденгаммер приближается к началу «восхождения» не через интеллектуальный опыт, а благодаря Дариньке, ее сердечному и непосредственному принятию жизни.

Герою открывается истина, о которой размышлял сам Шмелев: во всем, что случается с ним и с Даринькой, проявляется рука ведущая, высший план, «даже в грехопадении, ибо грехопадения неизбежно вели к страданиям, а страдания заставляли искать путей». В рождественскую ночь, в Кремле, он услышал, как пели звезды, и почувствовал, как душа наполнилась высшей гармонией. Духовно насыщенную жизнь Вейденгаммер и Даринька ведут в купленном им мценском имении Уютово, не так далеко от Козельска, от Оптиной пустыни. Там, глядя на звезды, которые чертили в небе свои пути, он говорит о том, что наука не может дать ответа на вопрос, кто установил эти пути, и «никогда не даст»: наука есть мера, и мера не может объяснить безмерности. Завершается второй том фрагментом: Даринька дарит Вейденгаммеру Евангелие, в котором — «все».

Сюжет третьего тома должен был развиваться стремительно, хотя достичь этого, как полагал автор, непросто при тихом течении русской жизни 1880—1890-х годов. Замысел был таким: потрясенный гибелью Дариньки, Вейденгаммер принимает постриг, однако его духовный путь не заканчивается, он не постигает веры в полноте, он, как Леонтьев, мыслитель, лишенный высшего познания. Таких, как считал Шмелев, много в России; таких много особенно в католичестве, и эта мысль, возможно, была воспринята от Ильина, от Феофана. Перечитав двадцать первую главу Евангелия от Иоанна, Шмелев усмотрел в ней мотив размежевания церквей на православную и католическую, он обсуждал с Карташевым свою версию о том, что Иоанну было поручено хранение истины — православия. В третьем томе Шмелев намеревался развить эту тему. В первых двух томах вопрос о конфессиях лишь намечен: дед Вейденгаммера по житейским соображениям перешел в православие из лютеран; во втором томе появляется образ Франца-Иоганна Борелиуса, известного голландца-ювелира, кальвиниста, в старости «притулившегося на задворках православной церкви» и в ней приготовлявшегося к смерти. В третьем томе Шмелев намеревался рассказать о жизни русских монастырей, о водительстве старцев, образом Оптиной пустыни передать «просфорочно-корочный запах»[621].

Автор «Путей небесных» искал правду о мире умственно, но душе его было потребно наивное узнавание. Его герою наивная простота предстала в образе Дариньки, сироты-золотошвейки с Малой Бронной, насельницы монастыря. Даринька — спасительница Вейденгаммера. В линии Дариньки развиты и представления Шмелева о ценностях любви.

Ильин писал о том, что «никто не умел живописать людей такого сердца и такой любви столь совершенно, как Достоевский, Лесков и Шмелев в России, как Диккенс и Гофман в Западной Европе», что настоящая любовь исходит из «чистого и цельного сердца», что «свою настоящую и высшую форму эта любовь приобретает тогда, когда она срастается с духовным опытом или прямо вырастает из него»[622]. В «Путях небесных» есть любовь-страсть и любовь возвышающая, Шмелев как бы разрешал проблему, поставленную Ильиным: «Человеку доступна двоякая любовь: любовь инстинкта и любовь духа»[623], которые редко сочетаются, хотя и не враждебны друг другу.

В письмах Шмелев сравнивал Дариньку с героиней «Неупиваемой чаши» Анастасией. Кроме того, образ Дариньки все более обретал черты жены Шмелева, Ольги Александровны. Писатель наделил героиню тихостью, чистотой, кротостью, детскостью: «голос у нее как будто детский»; «она плакала всхлипами, по-детски», «совсем, совсем как обиженный ребенок!»; «путаный полудетский лепет» и т. п. В то же время Шмелев хотел выразить в Дариньке женское обаяние, «предельный шарм», «апофеоз женственного»[624], заменяющий ослепивший Савла Свет. Вейденгаммер говорит о Дариньке: «У редких женщин бывает это… „тайна“, обыкновенно, та-ет, как только женщина „раскрывается“, телесно. Но если это — душевное, тогда она поведет за собой, до конца». В своей героине он видел духовную силу, опирался на слова Библии: «И семя Жены сотрет главу Змия» (Быт. 3, 15). Даринька видится Вейденгаммеру «явленной», «иконной».

В Дариньке есть сила, отличающая святых. Сила эта была в бывшей блуднице, но явившей собой пример христианского аскетизма Марии Египетской, была в целомудренной Варваре Мученице — об этом Шмелев писал О. А. Бредиус-Субботиной 2 января 1942 года. Перечитав «Идиота», он обнаружил, что в этом романе (как считал, и гениальном, и неудачном, сумбурно построенном) в женщине нет такой силы. Как следует из его переписки с Ильиным, он называл самым удачным в романе образом генеральшу Епанчину, видел в ней истинно русскую женщину, но удивлялся тому, что нигде в романе не говорится о религиозности Епанчиных, что религиозно пуста Аглая. Ремизов почувствовал это, догадался, он написал: Шмелев хотел «вклеить в слова своей героини» что-то такое, что Алеше сказал Зосима: «Ты будешь все с несчастными и в несчастье счастлив будешь»[625].

Союз Дариньки с Вейденгаммером греховен, в этом ее крест. По свидетельству владыки Серафима, у которого Шмелев в 1937 и 1938 годах гостил в монастыре Братства Преподобного Иова Почаевского, писатель намеревался вложить в уста оптинского старца Амвросия данное Дариньке предсказание нести свой крест «ложного <…> положения называться женой Виктора Алексеевича»[626]. Вейденгаммер наставляет неопытную Дариньку, стремится привить ей вкус к красивой жизни в миру, создать из нее женщину для себя. Обдумывая эту ситуацию, Шмелев обращался к Достоевскому, к истории воспитания Настасьи Филипповны Тоцким. Он считал, что этот сюжет исходит из толстовского «Семейного счастья» (1859): Сергей Михайлыч приготовил себе жену, Тоцкий приготовил себе наложницу. Но совесть Вейденгаммера и Дариньки распоряжается так, что воспитуемым оказывается он, а Даринька переживает ответственность за него. Как писал Ильин: «Совесть есть первый и глубочайший источник чувства ответственности…»[627].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

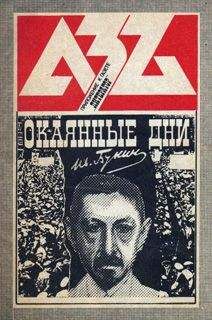

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.