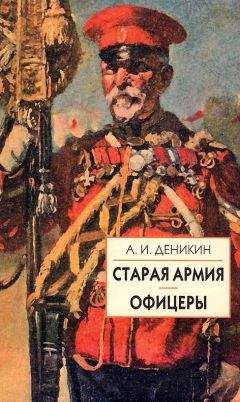

Антон Деникин - Старая армия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Старая армия"

Описание и краткое содержание "Старая армия" читать бесплатно онлайн.

Два выпуска книги «Старая армия» (1929 и 1931 гг.) посвящены различным аспектам жизни Русской Армии с 90-х годов XIX века до Первой мировой войны. В воспоминаниях кадрового офицера предстают яркие картины жизни и быта военной среды — от юнкерского училища до Академии Генерального штаба, от службы в артбригаде в захудалом местечке на западной границе Империи до военных смотров в столичном Петербурге. Очень ценными представляются наблюдения автора о взаимоотношениях Армии и общественности накануне революции 1905 г. и Великой войны. Отчуждение образованного слоя русского общества от Армии обернулось впоследствии непоправимой трагедией для всей страны.

Наша артиллерия, где отношения между офицером и солдатом всегда бывали гуманнее, чем в других родах оружия, в смутные годы дольше пехоты сохранила относительную дисциплину и сносные взаимоотношения. Это казалось естественным… Но ведь то же самое произошло в кавалерии, где в мирное время взаимоотношения не были другими, чем в пехоте, а рукоприкладство практиковалось едва ли не чаще… Очевидно, темп, которым шло разложение, зависел в меньшей мере от недугов казарменного быта, нежели от других причин: от того, что кадровый состав пехоты растворялся при мобилизации несравненно более, чем в других родах оружия, что пехота несла в 6−10 раз большие потери, и пехотные полки во время кампании обращались в какие-то проходные этапы, через которые текла и переливалась человеческая волна.

Во всяком случае, ко времени великой войны рукоприкладство, где оно у нас существовало, являлось только больным пережитком изжитой системы и изживавшего себя обычая.

Одной из причин медленности процесса эмансипации казармы являлось то обстоятельство, что, в связи со степенью самосознания массы, с усложнившейся обстановкой службы, проникновением в казарму в большом числе элемента неблагонадежного, многие начальники, в особенности не умевшие сочетать методы воспитательные с карательными, поставлены были в большое затруднение в отношении точного соблюдения Дисциплинарного устава. Такое наказание, как «назначение не в очередь на службу», теряло всякий смысл во многих частях, где старослужащие и без того ходили в наряды через день. Арест для огромного большинства рядовых не имел морально устрашающего значения, а для бездельников являлся простыми отдыхом. Последнее взыскание было не применимо на походе, а на биваке заменялось «постановкой под ружье».

В последние годы все чаще раздавались голоса о необходимости изменений в системе наказаний. Одни, например, предлагали более суровый режим для военно-исправительных заведений и исключение дней, проведенных в заключении, из общего срока службы. Другие шли много дальше, предлагая бездушную и роняющую достоинство воина австрийскую систему. Случилось так, что последними словами последней статьи, продиктованной за неделю до смерти большим печальником о солдатской доле, М. И. Драгомировым, были: «Только что прочел («Русь»)… о предложении какого-то господина прибавить у нас к военно-дисциплинарным взысканиям и кандалы. Да неужели это правда? О, Господи! Ты видиши! Нет, я этому не верю, не могу поверить!»

Но, если русский Дисциплинарный устав, может быть, и требовал для мирного времени поправок, то в военное время и он, как и Воинский устав о наказаниях, оказались совершенно бессильными. И не только по причине неприменимости многих типов наказаний, а, главное, потому, что во время войны для элемента преступного, в частности для шкурников, праволишения не имеют никакого устрашающего значения, а всякое наказание, сопряженное с уходом из рядов, является только поощрением. В сущности, кроме смертной казни, закон не обладал никакими другими реальными способами репрессии.

Русские военные — практики и юристы — не сумели разрешить способом, более достойным человека-воина и менее опасным в смысле создания неблагоприятного настроения в войсках, этого вопроса. И в 1915 г. в армии было восстановлено наказание розгами властью начальника — отмененное полвека назад.

Но вот пришла революция и ниспровергла все: власть, закон, суд и дисциплину. Ниспровергла, чтобы через малое время восстановить многое, относимое к «грехам царского режима»…

Так, после полной демократизации, после завоевания всех свобод и даже верховной власти, Донской войсковой круг, весьма демократического состава (в большинстве — рядовое казачество), ввел в свою армию в 1919 г. наказание розгами за целый ряд воинских и общих преступлений…

В августе 1918 г. в Северокавказской красной армии съезд командиров и представителей солдатских советов, под председательством командовавшего фронтом Гайчинца, выработал дисциплинарный устав, которым предусматривались, в числе прочих, и следующие наказания:

«Сеющим панику по глупости 10−20 ударов розги».

«Самовольно оставляющим фронт. То же».

«За грабеж 50 ударов».

«За умышленную стрельбу из винтовки 5 розог и 25 р. штрафа».

Правда, меры эти не спасли Северокавказскую армию от разложения, но интересны, как парадоксы революции и народного самосознания.

* * *В казарме царила атмосфера грубости. На внешних отношениях лежала печать всеобщей русской малокультурности, составлявшей свойство не одних народных масс, но часто и интеллигенции. Конечно, дело было не в обращении на «ты», а не «вы» — вопрос по тому времени совсем несущественный. Ругня и, в частности, матерщина — в качестве угрозы и даже одобрения — составляли непременную принадлежность казарменного лексикона, как в отношении высших к низшим (будь то офицер или унтер-офицер), так и между равными{Это не относится, конечно, ко взаимоотношениям офицеров между собой.}. Казарма приучала в последние годы к употреблению носового платка, но нисколько не смягчала нравов. А тут еще такие нервирующие обстоятельства, как непонятливость и неповоротливость обучаемых, в особенности «немых»{Не говорящих по-русски. О них будет сказано подробнее в другом очерке.}, приводившие не раз в ярость и отчаяние учителей… Или ответственность — не только за общее состояние части, команды, но и за провинности каждого подчиненного, за его незнание, неряшливость или оплошность.

Такого рода ответственность, практиковавшаяся по всем степеням военной иерархии, носила зачастую формы несправедливые и нецелесообразные. Встретит на улице начальник дивизии неряшливо одетого солдата — в ответе и полковой командир, и всегда — ротный. Обнаруженная в сундуке нижнего чина прокламация — это уже настоящее бедствие для всего ближайшего начальства. В подчиненном поэтому привыкали видеть человека, который каждую минуту может «подвести», испортить репутацию части и командира…

Был долгий период, когда за похищенную революционерами винтовку или револьвер — ротный (эскадронный) командир отчислялся от должности, а командиры полков не удостаивались повышения. Это знали солдаты, и это вызывало иногда со стороны преступного элемента провокацию, из мести или озорства.

За день до увольнения в запас солдат в полку, которым я командовал, из помещения одной роты пропал револьвер. Значит — быть беде… Собрал я запасных этой роты и сказал им:

— Жаль мне вас. Все поедут домой, а вас, из-за одного какого-то негодяя, придется задержать дня на два. Сами понимаете, пока суд да дело, дознание, обыски…

Настроившиеся к отъезду запасные волновались. Послышались в роте речи: «Дознаемся — кто это сделал, забьем». А фельдфебель уверял, что «дознаемся беспременно», так как вечером он собирался к гадалке, которая в кадке с заговоренной водой сумеет опознать лицо вора… Что помогло — не знаю, но револьвер в тот же вечер был подброшен на видное место, и все окончилось благополучно.

Ответственность — без вины — за отдельного подчиненного, как и любой изъян армейского быта, получала совсем уже анекдотическое отражение в кривом зеркале Казанского округа, когда им правил ген. Сандецкий. Однажды в карауле при дворце командующего случилось «происшествие». Кто-то из караульных нижних чинов, не то заболев, не то из озорства, в дворцовом палисаднике оставил «след»… Вышедший из себя от негодования, ген. Сандецкий вызвал по телефону командира того корпуса, из состава которого был наряжен караул, ген. С-са, и, указывая палкой на «след» в резкой форме сделал ему замечание по поводу невоспитанности чинов его корпуса… Ген. С-с недолго после этого оставался в Казанском округе, переведясь в Киевский.

* * *Внешняя грубость казарменного режима в глазах сторонних наблюдателей заслоняла его положительные черты, не всегда видные со стороны и недостаточно оцененные — сердечность, едва ли существовавшую в такой степени в какой-либо из иностранных армий, и заботливость о солдате. В длинной галерее типов, встающих перед моими глазами, наряду с мордобоями и бездушными формалистами, чередуются, и не в малом числе, настоящие подвижники долга, отдававшие бескорыстно свои силы службе, свое сердце, досуг и даже иногда скудные сбережения солдату; отстаивавшие интересы и благополучие своих подчиненных, в явный ущерб своему спокойствию и служебному положению, перед формальным законом и не в меру требовательным начальством; и пробивавшие кору черствости и недоверия, привлекая к себе сердца подчиненных. Как часто и трогательно проявлялось это отношение подчиненного к начальнику в годы войн, в окопной жизни: к живому — заботами о его маленьких удобствах и сравнительной безопасности; к убитому — в искреннем горе о его утрате…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Старая армия"

Книги похожие на "Старая армия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Старая армия"

Отзывы читателей о книге "Старая армия", комментарии и мнения людей о произведении.