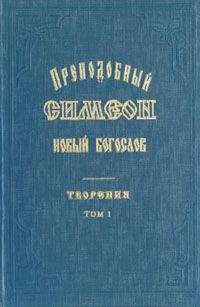

Максим Исповедник - Творения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Творения"

Описание и краткое содержание "Творения" читать бесплатно онлайн.

Собрание творений преп. Максима Исповедника из разных источников в Сети.

1170

Текст приводится в переводе А. М. Шуфрина по схолии {78а} к его переводу amb. 7. В примечании к последней фразе qu. dub. 173 Шуфрин пишет: «Смысл, вкладываемый здесь св. Максимом в выражение «осуждение в Теле Христовом», нам не вполне ясен» (Максим Исповедник 2007а, с. 351). Следует обратить внимание на различие между представлением о «члене Бога» (ср. «частица Бога» в amb. 7), которым называется по своему логосу каждый пришедший в бытие человек, и представлением о члене Теда Христова, которым может стать отнюдь не каждый, но только тот, кто окажется в Боге, упокоившись от движения согласно своему логосу. Таким образом, из того, что логос каждой разумной твари пребывает в Боге, вовсе не следует, согласно прп. Максиму, что каждая такая тварь обязательно станет членом Тела Христова и будет спасена, то есть не только по своему логосу, но и в действительности станет «частицей Бога», о чем прп. Максим и пишет далее. Вместе с qu. dub. 121 настоящий вопросоответ представляет самую раннюю разработку учения прп. Максима, легшую в основу его будущей полемики с оригенистическим учением об Энаде в amb. 7. Анализу учения прп. Максима о промысле о разумных тварях в отношении к учению о логосах мы посвятили отдельную статью (см. Benevich 2009а); см. также примечания к qu. dub. 121.

1171

См. Ис. Нав. 8, 29.

1172

Как отмечает Д. Прассас (Prassas 2003, р. 230), «На двойном дереве был повешен царь Гайский… Максим, видимо, смешал две истории в qu. dub. 174, говоря, что на двойном древе был повешен Адони — Везек. Если ошибка была намеренной, то целью было подчеркнуть свое учение о душе и теле». Об Адони — Везеке в Писании говорится, что ему отсекли «края» (наверное, имеются в виду пальцы) на руках и на ногах (Суд. I, 6), то есть наказание его тоже было «двойным», а пальцы как орган осязания вполне могли символизировать в понимании прп. Максима отношение к чувственному.

1173

Ср. Ин. 12, 31; 14, 30; 16, Ii. Под «двойным древом» в данном случае можно понять и крест.

1174

См. з Цар. 22, 19.

1175

О понимании того, что не зависит от нас, см. прим. 154· В Трудностях к Иоанну прп. Максим эксплицитно различил два смысла, в которых он говорит о промысле и суде. Один из этих смыслов онтодинаминеский, он касается различия тварей по их природам, логосам этих природ, соответствующим этим логосам природным движениям и силам, вложенным Богом в сущие, благодаря чему и совершается движение. Другой же смысл промысла и суда «моральный», они обращают сущие (очевидно, речь о разумных существах, еще точнее — о людях) к правильному движению и вразумляют посредством наказания. Приведем это различающее два смысла промысла и суда место целиком: «Движение являет промышление о сущих, посредством коего видя неизменное тождество по сущности каждого вида созданий, как и невозбранное развитие, разумеем Содержащего и Хранящего в неизреченном единении все [разнообразные виды], явно разграниченные друг от друга в соответствии с логосами, по которым Он их осуществовал; а различие возвещает суд, от которого мы научаемся из присущей всем сущим соразмерной субъекту сущности естественной силы заключающихся в них логосов, что Бог есть мудрый раздая- тель. Промысел же я имею в виду, не обращающий и как‑либо устрояющий возвращение тех, о ком он промышляет, от недолжного к должному, но содержащий все и соблюдающий в согласии с логосами, по которым он прежде все устроил; и суд не вразумляющий и как‑либо карающий согрешающих, но спасительное и распределяющее сущие разделение, по которому каждое из творений, соединенное с логосом, по которому оно создано, непреложно обладает неизменной в своей природной идентичности законностью, как из начала судил Создатель о бытии его и о том, чем именно оно является» (amb. 10: PG 91, 1133C‑D, рус. пер. ар- хим. Нектария (Яшунского) по: Максим Исповедник 2оо6, с. 115). В qu. dub. 17 прп. Максим говорит о том, что необходимо созерцать «тройственный божественный промысел: сохраняющий, обращающий и воспитывающий (или: «наказующий»)».

1176

По замечанию Д. Прассас (Prassas 2003, р. 369) — это единственное упоминание страсти себялюбия (φιλαυτία) в Вопросах и недоумениях, хотя в других сочинениях прп. Максим останавливается на нем весьма подробно.

1177

См. Лк. 13, Ii.

1178

Три силы души — разумная, пожелательная и яростная.

1179

В Синодальном переводе иначе.

1180

Перевод данного места П. К. Доброцветовым: «если говорит, что демоны помыслами будут бить тебя в правую щеку, подстрекая [тебя] для правых дел» (Максим Исповедник 2008, с. 221) — ошибочен, он расходится и с переводами Понсуа и Прассас. Этому неверному переводу соответствует и неверное и «слишком человеческое» толкование: «здесь идет речь о необходимости не переступать собственную меру подвига, чтобы не «надорваться» духовно» (там же, прим. ι). Ср. толкование на Мф. 5, 39–41 в carit. 1. 62.

1181

Ср. Ин. 4, 34.

1182

Общая мысль прп. Максима, очевидно, перекликается со словами ап. Павла: «если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор. 5, 16).

1183

Об этом экстатасисе (исступлении) прп. Максим пишет в знаменитом месте из Трудностей к Иоанну: «воспринявший божественное действие, вернее же — ставший в обожении Богом и тем более получающий удовольствия от исступления, [становясь] вне того, что при нем как природно существует, так и [в качестве такового] мыслится за счет благодати Духа, одержавшей над ним победу и показавшей его имеющим одного только Бога действующим [в нем] так, чтобы было единое, даже только одно во всех [отношениях] действие Бога и достойных Бога, вернее же — одного только Бога, как [пришедшего] приличествующим Благу [образом] целиком во взаимопроникновение с достойными как целыми» (amb. Τ—PG 91, 1076C‑D, пер. Α. Μ. Шуфрина цит. по изд.: Максим Исповедник 2007а, с. 253). Настоящее место qu. dub. 180 об обоживающем причастии божественным благам имеет непрямую параллель в классическом для учения об обожении месте Писания — 2 Пет. I, 3–4: «…Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».

1184

«Грядущий век» здесь, очевидно, не следует понимать исключительно в смысле жизни после смерти или после Второго пришествия, но как жизнь святых в Духе, которая начинается для них уже в этой жизни и не прекращается в будущей, ибо именно такая жизнь являлась целью домостроительства спасения, завершенного Воскресением и Пятидесятницей. Поэтому трудно согласиться с толкованием этого вопросоответа Д. Прассас: «Здешнее спасение монаха приходит от причастия евхаристии, а также причастия правильному учению и жизни, в то время как будущее спасение происходит через обожение, становление по благодати богом, через причастие благ» (Prassas 2003, р. 372).

1185

Одно из затруднений, которое могло возникнуть в связи с этим местом, состоит в том, что слова Бога можно понять в том смысле, что люди теперь будут жить сто двадцать лет (хотя, как правило, столько не живут), но прп. Максим даже не допускает такого понимания этих слов.

1186

Ср. Быт. 5, 32; 6, 6; 7, ι. Как отмечает Д. Прассас (Prassas 2003, р. 234), перечисленные здесь места дают некоторый контекст для утверждения прп. Максима о строительстве ковчега в течение 10о лет, хотя прямого указания на этот факт в Писании нет.

1187

Не исключено, что свое толкование прп. Максим сознательно противопоставляет толкованию Златоуста, сочинения которого он хорошо знал (см. ссылку на него в qu. dub. 119). Златоуст изъясняет историю с угрозой Бога людям перед началом строительства ковчега следующим образом: «когда сделана была угроза и предсказание Божие, Ною было пятьсот лет, а когда наступил потоп, ему было шестьсот лет. Значит, в промежутке прошло сто лет; но и этими ста годами они не воспользовались, хотя сама постройка Ноем ковчега так сильно вразумляла их. Но, может быть, кто захочет узнать, почему Господь, сказав: «будут дни их сто двадцать лет», и, обещав потерпеть столько лет, навел потоп до истечения этих лет. И это служит величайшим доказательством Его человеколюбия. Видел Он, что люди каждый день грешат неисправимо, и не только не пользуются неизреченным Его долготерпением во благо себе, но и умножают раны свои; поэтому и сократил срок, чтобы они не сделались достойными еще большего наказания. А какое бы было, спросишь, еще большее этого наказание? Есть, возлюбленный, наказание и большее, и ужаснейшее, и нескончаемое, — наказание в будущем веке. Некоторые, потерпев наказание здесь, хотя и не избегнут тамошнего мучения, однако же, потерпят наказание более легкое, уменьшив великость тамошних мучений здешними страданиями» (Joan. Chrys. in Genesim 25: PG 53, 220, рус. пер. цит. по изд.: Иоанн Златоуст. Беседы на Книгу Бытия. 1993, т. I, с. 243). Общее в толковании прп. Максима и Златоуста (см. там же: PG 53, 219–220) то, что Ной должен был послужить примером остальным людям, но они этому примеру не вняли. Однако прп. Максим, очевидно, не принял толкование Златоуста, что Бог сказал, что подождет сто двадцать лет, а потом взял и отменил Свое обетование. Таким образом, толкование прп. Максима оказывается, как ни странно, более «буквальным» (точнее, стремящимся отстоять точный смысл слова Бо- жия), чем толкование ярчайшего представителя Антио- хийской школы экзегезы Златоуста. Возможно, в своем ответе прп. Максим хотел подчеркнуть, что Бог, прежде чем наказывать грешников, сначала дает им возможность исправиться самим (чему соответствуют первые 20 лет после угрозы), потом дает им пример праведника (еще сто лет после угрозы), и только потом наказывает.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Творения"

Книги похожие на "Творения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Максим Исповедник - Творения"

Отзывы читателей о книге "Творения", комментарии и мнения людей о произведении.