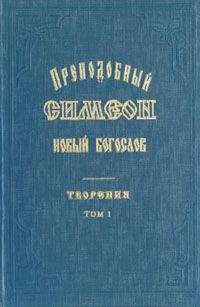

Максим Исповедник - Творения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Творения"

Описание и краткое содержание "Творения" читать бесплатно онлайн.

Собрание творений преп. Максима Исповедника из разных источников в Сети.

1069

Или: «семьи». Место не вполне понятно.

1070

Неспособность стяжания божественного ведения (гнози- са), как и правильного созерцания, согласно прп. Максиму, может стать наказанием, постигающим даже тех, кто, вошел посредством неколебимой веры в «меру» созерцания и богословия, то есть достиг второго и третьего этапа подвижнической жизни, однако пренебрег деланием.

1071

Тысяча образуется из четырех членов, опишем это такой последовательностью: (одна) единица; (одна) единица χ ю = одна десятка; одна десятка χ ю = одна сотня; одна сотня χ ю = одна тысяча. Сходное, хотя и не совсем идентичное рассуждение находим в Thal. 55: «Ибо десять тысяч есть конец единицы, а единица есть начало десяти тысяч, или, сказать точнее, приведенная в движение единица есть десяток тысяч, а неподвижный десяток тысяч есть единица. Подобным же образом и каждая из главных добродетелей имеет своим началом и концом божественную и неизреченную Единицу, то есть Бога, поскольку от Него она начинается и в Нем завершается, будучи тождественной Богу и отличаясь [от Него] лишь соответственно логосу мысли, от которого, в котором и в отношении которого очевидно и происходит всякое становление добродетели» (PG 90, 541 С, рус. пер. А. И. Сидорова цит. по изд.: Максим Исповедник 1993, кн. II, с. 166). В прим. 27 к предыдущему пассажу Thal. 55 А. И. Сидоров говорит о непонятности всего этого арифмологического построения прп. Максима (см. там же, с. 265) и выражает надежду, что оно может быть понято с помощью обращения к математике. В самом деле, в Теологуменах арифметики мы находим своего рода ключ к образованию прп. Максимом чисел, кратных десятке из единиц: «Для всех по порядку чисел всякая совокупность множества… образует свой вид через единицу: один десяток, одна тысяча…» (Iamb, theol. arith. 2, ed. de Falco, рус. пер. В. В. Бибихина); это объясняет, по крайней мере, почему «субстратом» каждого такого числа (см. Thal 55, рус. пер. в изд.: там же, с. 166) является единица. Важно и понимание десятки в античной арифмологии: «Всем ее называли потому, что больше нее уже нет никакого природного числа; если же что‑то и мыслится, то оно возвращается к ней обратно: сотня — это десять десяток, тысяча — десять сотен, тьма — десять тысяч; любое последующее число таким же образом возвратится снова либо к ней самой, либо к чему‑то внутри нее, и все в нее разнообразно разрешается или возвращается» (Iamb, theol arith. 80, ed. de Falco, рус. пер. А. И. Щетникова). Таким образом, в античной арифмологии, которой здесь, видимо, следует прп. Максим, единица и десятка оказываются основой всякого числа, и тем более чисел, кратных десяти. Этот же арифмологический принцип прп. Максим использует в amb. 67: PG 91,1404В, толкуя число четыре тя- сячи, Д. Прассас (Prassas 2003, р. 355) отмечает, что «Григорий Нисский обсуждает связь между единицей, десяткой, сотней, тысячей и десятью тысячами в своем ответе на вторую книгу (видимо, имеется в виду вторая Апология. — Г. Б.) Евномия. Он утверждает, что десятка состоит из единиц, сотня — из десяток, тысяча — из сотен, а десять тысяч — из тысяч» (см. Greg. Nyss. contra Eunom. 2: GNO. I. 428. 3). Прассас указывает там же на еще одну параллель у прп. Максима в myst. 5: PG 91, 676А, где четыре добродетели связываются с десятью заповедями.

1072

Вероятно, имеется в виду четверка как число четырех родовых добродетелей.

1073

Буква «ρ» означает число 10о. Ср. в qu. dub. 80: «ведь сотня есть удесятирение десяти заповедей; ибо каждая заповедь объемлет другую и, яснее говоря, приравнивается к десяти, почему и Сарре преуспевшей приставляется [к имени] «р», когда Слово являет ее совершенство по добродетели».

1074

Учение о Дне Господнем, соотносимом с просвещением и истинным ведением, восходит к Филону и Клименту Александрийскому (см. подробное исследование по этой теме в: Choufrine 2002, р. 123–138; в настоящее время готовится русский перевод), ср. у Дидима Слепца (Di- dym. fragm. in epist. it ad Corinth.: 17. 28, ed. Staab).

1075

Или: «вожделеет» (έπιθυμεί).

1076

έπιθυμίας.

1077

Вероятно, сил души, направленных на тело.

1078

Как отмечает Д. Прассас (Prassas 2003, р. 356–357), «в qu. dub. 3.4–5 ΠΡΠ· Максим тоже говорит о гневе как о льве, а о вожделении как о медведе. Соотнесение льва с гневом можно найти у многих христианских авторов: например, у Оригена (Orig. fragm. in Jerem.: PG 13, 321D)… Дом истолковывался как душа уже у Филона (см. Philo de cherub.: 101. 1, ed. Cohn),… Ориген толкует стену как тело (Orig. schol. in Cant.: PG 17, 265А), а змея толкуется как наслаждение у Филона (Philo de opific. mundi: 160. 2, ed. Cohn)».

1079

Очевидно, имеется в виду тот случай, когда человек, стремящийся к познанию Бога, идет к Нему не через подвижническую жизнь и достижение бесстрастия. В его попытках ему мешают гнев и вожделение, лишающие его того неустойчивого покоя, какой он, может быть, имел. Например, из‑за того или иного внешнего раздражителя он может утратить этот покой, впав в гнев. От гнева, чтобы успокоиться, может доставить себе некую усладу, став зависимым уже от нее. Поняв, что он впадает то в гнев, то в вожделение, он может снова попытаться уйти в себя, то есть обрести некое равновесное и якобы спокойное состояние, необходимое ему для богопознания, не впадая ни в явный гнев, ни в вожделение. Поскольку изначальным было желание ума познать Бога, то в этом «покое» ум все равно пытается заниматься «богословием»; при этом, поскольку он не обрел должного бесстрастия, то и здесь опирается на тело и чувства. В этом случае, как замечает прп. Максим, стремление к удовольствию, не изжитое таким «богословом», искажает познание, которое из познания Бога становится ослеплением. Возможно, речь идет о том, что познание Бога в этом случае искажается плотским мудрованием, то есть Бог познается в чувственных формах и по образу приносящего наслаждение чувственного, но может быть, речь о том, что прикованность к телесному не дает по — настоящему устремиться к Богу. Ср. тему богопознания без стяжания бесстрастия в Главах о любви (carit. 1.18): «Как воробей, привязанный за ногу и пытающийся взлететь, падает на землю, влекомый веревкой, так и ум, еще не стяжавший бесстрастия, но пытающийся воспарить к ведению небесных [вещей], падает на землю, стягиваемый вниз страстями» (рус. пер. А. И. Сидорова, цит. по изд.: Максим Исповедник 1993, кн. I, с. 105).

1080

Или: «землей» (хотя, может быть, и «для земли», τή γή). Какое именно значение использует прп. Максим, не вполне понятно. По его толкованию речь идет о том, что слова Божии испытывают «землю» нашего сердца.

1081

Ср. Мф. 13,19.

1082

Ср. Мф. 25,36–37.

1083

В переводе П. К. Доброцветова (см. Максим Исповедник 2008, с. 194) в этом и двух следующих вопросоответах допущены грубые ошибки из‑за опоры на Синодальный перевод Писания вместо Септуагинты.

1084

Или: «следом» (ϊχνει). По замечанию А. М. Шуфрина, понятие «следа души», правда, в несколько ином контексте встречается у Плотина: «Поэтому и «дблжно бежать отсюда» и «отделять» себя от того, что к нам было присоединено, и не быть уже составленной вещью, одушевленным телом, в котором господствует природа именно тела, имеющая в себе лишь след души» (Plot. епп. 2.3.9, пер. Т. Г. Сидаша, по изд.: Плотин, Вторая Эннеада 2004» с. 143); и далее: «весь космос есть, с одной стороны, состоящее из тела и некой души, связанной с телом, с другой же стороны, он есть Душа всего, которая не находится в теле, но светит внутри своего следа, оставленного ею в [той низшей] душе, которая [находится] в теле» (Plot. епп. 2.3.9, пер. Т. Г. Сидаша. по изд.: Плотин, Вторая Эннеада 2004, с. 143). Интересно сравнить толкование этого места из Притч прп. Максима с толкованием Евагрия: «Не учащай вносити ногу твою ко другу твоему, да не когда насыщся тебеу возненавидит тя (Притч. 25, 17). Надлежит редко касаться богословских проблем и «не учащать» это делать, чтобы не сказать нам чего‑либо небывалого о Боге и как нечествующим не отпасть от духовного ведения, поскольку ум по своей немощи не может постоянно внимать созерцанию» (Evagr. schol. in Prov.: 310, ed. Gehin, пер. Η. Α. Олисовой). Толкование Евагрия можно понять и в смысле увещевания к смирению пред Богом, а можно и в смысле оригенистическо- го учения о пресыщении (в данном случае «пресыщение» является не причиной распада оригенистической Энады изначальных умов, но — причиной отпадения от ведения Бога). Векторы интерпретации аввы Евагрия и прп. Максима противоположны.

1085

Вероятно, речь о том, что тело явит в себе действие бесов — врагов и ненавистников человека.

1086

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Творения"

Книги похожие на "Творения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Максим Исповедник - Творения"

Отзывы читателей о книге "Творения", комментарии и мнения людей о произведении.