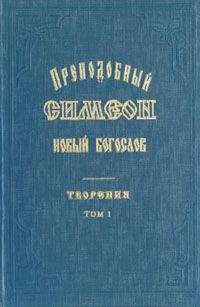

Максим Исповедник - Творения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Творения"

Описание и краткое содержание "Творения" читать бесплатно онлайн.

Собрание творений преп. Максима Исповедника из разных источников в Сети.

1235

Или: «сокровенности»(κρύφιον). Подробнее об этом понятии, воспринятом, видимо, из АреопагитиКу см. в примечаниях к qu. dub. 191.

1236

Это место как раз и приводится прп. Максимом не так, как в принятом чтении.

1237

Ср. у Евагрия: «ум не может быть спасен иначе как восходя на гору сию (Евр. 12, 22). А умопостигаемая гора есть духовное ведение Святой Троицы, восхождение на вершину которой труднодоступно для человека. Однако ум, достигший ее, устраняет от себя всякие вещественные мысли» (Guillaumont 1987, s. 218, рус. пер. А. И. Сидорова по изд.: Евагрий 1994* с. 174, прим. 70). См. также статью Г. Бунге, посвященную духовной горе и богопоз- нанию у Евагрия (Bunge 2000). Автор, в частности пишет, что гора является символом познания Христа и духовного созерцания (ibid., р. 9).

1238

См. Лк. 9, 28.

1239

Ср. о восьмом дне в контексте толкования Пятидесятницы у св. Григория Богослова в: Greg. Naz. or. 41.2: PG 36, 432В. Учение о «восьмом дне» можно найти у многих отцов. Не исключено, что прп. Максим в этом вопросе испытал влияние со стороны Климента Александрийского, чье учение о восьмом дне как истинной субботе было недавно подробно проанализировано А. М. Шуфриным (см. Choufrine 2002, р. 124–149). Мы не можем здесь останавливаться на всех аспектах этого интересного и важного исследования, которое в скором времени должно появиться в русском переводе. Ср. также в cap. theol. 1. 55: «Шестой день есть совершенное исполнение добродетельных деяний, соответствующих естеству; седьмой день — завершение и прекращение всех естественных помыслов у тех, кто предается созерцанию неизреченного ведения; восьмой — переход к обожению достойных» (рус. пер. А. И. Сидорова, цит. по изд.: Максим Исповедник 1993, кн. I, с. 224).

1240

Ср. у Оригена: «Если Он, взошедши на высокую гору, благоволил там показаться в ином и гораздо более величественном образе сравнительно с тем, в каком Его созерцали оставшиеся внизу и оказавшиеся не в состоянии следовать за Ним на гору, то случилось все это потому, что глаза этих последних были еще слишком слабы, чтобы воспринять блеск этого величественного и Божественного Преображения Слова. Ведь они с трудом могли вмещать Его даже в том образе (в каком Он обращался среди них ранее). Вот почему они, будучи не в состоянии созерцать величие, каким Он обладал теперь, только и могли сказать о Нем: мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми (Ис. 53, 2–3)» (Orig. Cels. 4.16, ed. Borret, цит. по изд.: Ориген 1996, с. 274). Ориген, как видно из этого отрывка, в первую очередь подчеркивает различие в духовной мере людей, из‑за чего Христос одним являлся только в «униженном» виде, а немногим другим открывался во славе. В cap. theol. 1. 97 прп. Максим — применительно, правда, к чтению Писания — подчеркивает это же различие, которому соразмерно явление Христа: «Усердным ревнителям в [изучении] Священного Писания Господь является в двух видах: в простом и общедоступном, зреть который могут многие и о котором говорится: И видехом Его, и не имаше вида, ни доброты (Ис. 53, 2); и в другом виде, более сокрытом и доступном лишь для немногих, то есть для тех, кто подобно Петру, Иакову и Иоанну уже стали святыми апостолами, пред которыми Господь преобразился в славу, препобеждающую чувство. Сообразно этой славе, Господь красен добротою паче сынов человеческих (Пс. 44, 3)» (рус. пер. А. И. Сидорова, цит. по изд.: Максим Исповедник 1993, кн. I, с. 232). В свою очередь в amb. 10: PG 91, 1128 прп. Максим не столько подчеркивает различные меры, в каких бывают люди в духовном преуспевании, сколько сам факт перехода апостолов — ведомых Христом — от вйдения Его в зраке рабьем к вйдению Его во славе, то есть делается акцент на мета- басисе и действии Христа и Святого Духа в переведении апостолов от одного состояния в другое.

1241

Д. Прассас (Prassas 2003, р. 381) приводит ряд параллелей у христианских писателей к толкованию имени Симон как «послушание».

1242

πτερνιστής. См. о происхождении этимологии и параллельных местах в qu. dub. 30, прим. 135–136.

1243

πτερνίσαι.

1244

Деклерк (Declerck 1982, p. 133) указывает параллельные места у прп. Максима: amb. 22: PG 91,1249В; ер. 13: PG 91, 509D-512A.

1245

Позднее прп. Максимом в связи с апофатикой разрабатывается учение о «превосходящем отрицании». Это понятие встречается в Трудностях к Иоанну, например, в amb. 9: PG 91, 1105С в толковании слов св. Григория Богослова: «Ведь у [Бога] нет вообще и не будет ничего возвышеннее» (Greg. Naz. or. 21.1: PG 35, 1084В). Прп. Максим объясняет, что эти слова не следует понимать в смысле сравнения, различения или какого- то иного отнесения Бога к тварному. И дальше он ссылается на тех, кто «искусен в этом», которые говорят, что данный вид рассуждения безотносителен и равносилен словам «несравнимо превыше всего», поскольку «имеет смысл превосходящего отрицания» (δύναμιν ύπεροχικής άποφάσεως έχοντα) (Выражение встречается в знаменитом письме 4 к Гайю из Ареопагитик (Ps. — Dion. ер.: 4·1·15>ed. Heil, Ritter), где оно относится к утверждениям об Иисусе Христе; ср. его толкование у прп. Максима в: amb. 5: PG 91, 1055 ff)· В данном случае выражение «имеющее силу превосходящего отрицания» прп. Максим понимает в том смысле, что цитата из св. Григория не есть утверждение, что Бог выше всех тварей, но подразумевает такое превосходство, которое отрицает даже утверждение о Боге как самом возвышенном из всего (так как такое утверждение означало бы сравнение и различение). Превосходство, таким образом, утверждается как безотносительное и превосходящее всякое сравнение (В Ареопагитиках говорится, что «богоначальная сверхсущественность» «превосходительно запредельная» (или: «превосходительно изъятая» ύπεροχικώς άφηρημένην. — Г. Б.) по отношению ко всему, что существует (d. п. 1.5)). Именно такое превосходство Бога в смысле не просто отрицания за Ним тех или иных предикатов тварного, а в смысле превосходящего отрицания будет впоследствии отстаивать св. Григорий Палама в споре с Варлаамом о природе Фаворского света: «божественная сущность превыше даже того, что недостижимо ни для какого чувства, потому что Сущий над всем сущим есть не только Бог, но и Сверхбог; и не только над всяким полаганием, но и над всяким отрицанием возвышается величие Запредельного, превосходя всякое величие, мыслимое умом» (Gr. Pal. tr. 2.3.8, рус. пер. В. Вениаминова [В. В. Бибихина], цит. по изд.: Григорий Палама 1995, с. 197). Кроме очевидной отсылки к Ареопагиту, как мы видим, у прп. Максима уже в qu. dub. 191 говорится, причем как раз применительно к толкованию Преображения, что: «Слово… преображается, наделяя Себя уже не катафатическими (утвердительными) определениями — Бог, Святой, Царь и другими подобными — но апофатическими (отрицательными), то есть «Сверхбог», «Сверхсвятой» и всеми [определениями, выражающими] превосходство». Что свет Преображения в учении прп. Максима в конечном счете соотносится именно с такой апофатикой «превосходящего отрицания», видно и из толкования просиявшего лика Христа в Трудностях к Иоанну, где свет лица Господа определяется как свет таинственного отрицательного богословия, в соответствии с которым Божество является по сущности «сверхнеизъяснимым, сверхнепознаваемым и бесконечно превосходящим всякую бесконечность» (amb. 10: PG 91,1168А — В).

1246

Данное место позволяет продемонстрировать, что изъяснение прп. Максимом Преображения соответствует его учению о мистическом богословии. Это лучше всего сделать на примере употребления им такого важного концепта мистического богословия, как «сокровенность Божия». Согласно одному месту из Мистагогии, на высшей стадии богопознания душа «достигает сокровенности (κρυφιότητα) Божией» (Max. myst. 5: PG 91, 680D). Однако и в qu. dub. 191 прп. Максим говорит, что: «Лице Слова, которое просияло, как солнце, — это сокровенность (κρυφιότης), отличающая Его Сущность». Слово κρυφιότης, которое употребляется в этом месте, встречается у прп. Максима и еще в одном месте Мистагогии: «исступая из всего, душа соединяется с Единством сокровенности Его [то есть Бога как своего «единственного… по благодати Отца»]» (Max. myst. 23, рус. пер. А. И. Сидорова, цит. по изд.: Максим Исповедник 1993, кн. I, с. 176). Наконец, в amb. 10: PG 91, 116 °C‑D прп. Максим снова прибегает к толкованию света лица Христова и говорит, что явленный апостолам свет был «символом неявляемой сокровенности (της άφανοϋς κρυφιότητος)». Очевидно, что прп. Максим воспринял этот термин из Ареопагитик. Ср. о «богоначальной сокровенности» (Ps. — Dion. с. h. 4.2: PG 3,180А) и о «сверсущественной сокровенности Бога» (Ps. — Dion. d. п. 2.6: PG 3, 645А). Ср. также схолию 2 к ер. з Ареопагита на слова: «Но Он — Сокрытый и после явления»; схолиаст пишет: «Сокрытый (κρύφιος) он часто говорит вместо «Бог» и «сокрытость»(κρυφιότητα) вместо «божественность»» (рус. пер. Г. М. Прохорова, цит. по изд.: Дионисий Ареопагит. Максим Исповедник 2002, с. 775). В трактате О небесной иерархии Ареопагит говорит о Божественной сокрытости в связи с обожением: «богоначальная Сокрытость (κρυφιότητος) сверхсущественно устранена от всего и превыше всего, и по — настоящему и вполне называться подобно Ей ничто из сущего не может. Однако когда какое‑либо из умственных и разумных [существ] полностью сколько есть сил обращается ввысь к соединению с Ней и насколько возможно непрестанно устремляется ввысь к Ее божественным осияниям, то сподобляется, по мере сил, если так можно сказать, богоподобия и божественной омонимии» (Ps. — Dion. с. И. 12.3, рус. пер. Г. М. Прохорова, цит. по изд.: Дионисий Ареопагит. Максим Исповедник 2002, с. 159). В то же время использование термина «сокровенность» у прп. Максима и сравнение его использования у Ареопагита требует отдельного исследования. В частности, не вполне ясно, имеет ли прп. Максим под «сокровенностью» в виду Божественную сущность или же то, что окрест Бога. Несомненно, однако, что, говоря о соединении с «Единством сокровенности» в Миста- гогии, как и об откровении этой сокровенности в сиянии лика Христа на Фаворе, прп. Максим подчеркивает, что на высшей стадии мистического богопознания происходит познание в неведении сверхнепознаваемости Троицы и причастие Ее боготворящим благам, а не просто тем Ее действиям, которые направлены на творение мира, Промысел и Суд в отношении него (изображаемым, согласно умозрению Преображения, побелевшими ризами Христа, Моисеем и Илией (см. amb. 10: PG 91, 1168B-1168D), последние, в свою очередь, соответствуют катафатике, находящей свое правильное место в порядке мистического богопознания в горизонте апофатики.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Творения"

Книги похожие на "Творения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Максим Исповедник - Творения"

Отзывы читателей о книге "Творения", комментарии и мнения людей о произведении.