Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Собрание сочинений. Том II"

Описание и краткое содержание "Собрание сочинений. Том II" читать бесплатно онлайн.

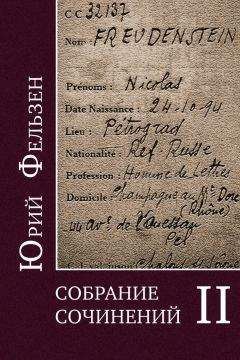

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

– Мало ли что скажет тебе всякий шут гороховый, а ты и развесил уши.

Николай Леонтьевич нас постоянно дразнил, издеваясь над ошибками, перехваливая удачи и тем вызывая соревнование и досаду: это был его способ преподавать, задорный, веселый и опасно-увлекательный, однако меры он, по-видимому, не знал и – приучив нас еще детьми к фамильярности – нередко потом в старших классах наталкивался на обиды, на грубый отпор и вражду, которые усмирял с непоследовательной жестокостью. Он невзлюбил почему-то Щербинина и со скукой выслушивал монотонные его ответы, хотя тот особенно старался его пленить: насколько теперь я с опозданием понимаю, Николай Леонтьевич капризно предпочитал забавную, легкую находчивость и юмор бездарно-прилежным, тяжеловесным усилиям. Должно быть – и об этом я догадываюсь лишь теперь – Щербинину недоставало какого-то необходимого «шарма», при всем желании нравиться и ближе с нами сойтись, он, вероятно, мучился из-за напрасных своих попыток и ревниво завидовал мне и Костину, да и всякой иной непритязательной дружбе. Как и я, он сторонился цинических разговоров, однако без отвращения, скорее равнодушно, и мне представляется странно-бесполым – с оговоркой о приблизительности теперешних моих суждений. Зато он был не по возрасту громко-сентиментален – помню хриплый, надорванный, печальный его голос, покачивание головы с опущенными веками, запах изо рта, благоговейно произносимые слова:

Какие б чувства ни таились

Тогда во мне – теперь их нет:

Они прошли иль изменились…

Мир вам, тревоги прошлых лет!

Я презирал его унылое, дрожащее волнение, со всей беспощадной мальчишеской слепотой – сейчас для меня эти слова неотразимы (от грустных воспоминаний, от последующего опыта), но позднее мое сочувствие не восстановит справедливости. В повышенно-чувствительной своей доброте иногда замечал он неуловимое для других: так однажды он расплакался из-за нищего в котелке, приплясывавшего на морозе в драных желтых туфлях – его поразил именно жалкий котелок (впоследствии для меня чуть надуманный образ униженной русской интеллигенции, обедневшей, разбитой и в беженстве и в России).

Среди причин, за два года перед тем вызывавших побоища на гимназическом дворе, было модное деление на «красных» и «черных» – потом, в наши тринадцать-четырнадцать лет, побоища сменились неистовыми спорами. Правда, у большинства это являлось подражанием – притворством, самообманом, веселой игрой – и мы следовали взглядам, наивно вынесенным из дому, причем и доводы обычно повторялись семейные, однако немногие, вроде Оленина, уже презирали «отсталых» своих отцов. Щербинин и Штейн – и особенно Костин – по-разному усвоили напуганную событиями, но крепкую лояльность военно-чиновной родни и себя объявили «патриотами» и «правыми», мы были с Лаврентьевым «идеалистами» и «левыми», в чем Лаврентьев поневоле не сходился со Штейном, осторожно не подчеркивая своего расхождения. Его «просветил» и увлек старший брат, один из тогдашних «серийных» студентов (в косоворотке, с Отто Вейнингером, Марксом и гитарой), за меня тоже взялись два каких-то студента (случайные, дачные наши знакомые), один «анархист», другой – «с.-р. максималист», оба, как выяснилось, безобидные болтуны и вскоре деятельные, благоразумные, честолюбивые адвокаты: увы, такие прозвища в детские наши годы были признаком боевого революционного прошлого, хотя нередко их грозные, отважные носители оказывались многословными и безответственными выдумщиками. Но у меня на долгое время от этих людей остались убедительные, мнимо-опасные словечки (например, о всесильных Japon и Gapon, с которыми одинаково не справился царь), осталась путаница партий и всякой левизны, и началось бессмысленное чтение газет, слепое обожание навязанных мне кумиров – и умеренно-скромных столичных профессоров, и тех, кто убивали, бесстрашно собою жертвуя. Мы учились, без проверки, восторженно думать нам внушенными, скудными, плоскими мыслями: с давних пор это свойство мне представляется русским – не от русской ли склонности себя унижать – но для меня оно подтвердилось в начале войны, когда вчерашние лохматые бунтующие мои приятели с упоением подхватили гусарские традиции и лихой, столь им чуждый кавалерийский «цук». Эту же стадность увлечений разгадали большевики и сумели презрительно ею воспользоваться. Я вспоминаю со стыдом приписыванье нелепостей своим «кумирам», спортивное волнение перед думскими выборами, проникавшее и в мои «воображаемые романы», тогда наиболее во мне интимное. Я поддавался поверхностной головной лихорадке – по существу ведь и школьные наши предметы мне были душевно милее и ближе.

Так иные, неожиданные латинские слова меня грустно пленяли по смыслу или звуку – склонявшееся на уроках «irrevocable tempus» (соответствовавшее первой моей сознательной грусти), таинственно-жалобное, дребезжащее «quaerela», несносные предлоги, вдруг переложенные встихи. Я улавливал что-то увлекательно-жизненное и в учебниках истории (вопреки их «казенщине»), и в гнусавом бормотании, в пьяных возгласах Морковки: он конечно своего не мог прибавить и наполовину спал, но внезапно просыпался, говоря об итальянских женщинах – от властных римских императриц до Екатерины и Марии Медичи – и, лукаво улыбаясь, подмигивал («коварные итальянки»), словно знал о них какую-то разоблачающую тайну. К нам однажды явился старичок, окружной инспектор и, отчетливо мелом изобразив на доске колонны и путь Карфагенского похода, внушительно-громко назвал имена: «Понимаете, Ганнибал, Газдрубал и Магон», – и по-новому участливо объяснил их поражение, чем всё это мгновенно для меня оживилось: я применил его рисунки к нашим побоищам на дворе, особенно же к летним воинственным играм, и тяжелая поэзия исчезнувшего мира слилась навсегда с полуродным земляничным полем, с низеньким берегом Финского залива, откуда за пароходами виднелся Петербург. Также и смутные уездные города не зря были известны «кустарными промыслами» и не зря очаровывали шуршащие «супески и суглинки» и неведомо-гулкие Драва и Морава: нас, естественно, поражали заманчивые созвучия и многое довносилось азартно-юной фантазией, но еще обостреннее мы воспринимали соблазнительную достоверность, угаданную за созвучиями. Иногда и нелепые, попросту ребяческие ошибки меня приближали к неожиданной реальности: я с детства запомнил – «всеобъемлющей душой» (вместо пушкинского «всеобъемлющей», в изображении Петра Великого) – и я видел Петра на каких-то ассамблеях, о которых читал в тех же «казенных» учебниках. Разумеется, полнее всего меня захватывали именно русскиестихи – и не только «Вещий Олег», «Три Пальмы», «Бородино», но и «на корабле купеческом “Медузе”, который плыл из Лондона в Бостон, был капитаном Бопп, моряк искусный, но человек недобрый…» От этого возникали затейливые, наглядные представления, к тому же подкрепленные размерно-словесным колдовством. Мы волновались – чуть сладострастно – перед русскими уроками, готовясь отразить нападения и хитрости неутомимого на всякие изобретения Николая Леонтьевича («в деревне “Волки” все крыши изъели»): он как-то по-товарищески над нами издевался, нас искренно высмеивал: «Все попались, даже Костин», – и никогда не выказывал умышленной снисходительности, столь обидной в разговорах скучающего взрослого с детьми. По субботам директор неизменно просматривал журнал, выговаривал за единицы и двойки и кое-кого начальственно-резко поощрял: «Костин Евгений, хорошие отметки-с», – и его безыскусственные, скорые выводы были вовсе не праздной для каждого игрой, а каким-то завершением существа и поэзии наших дел, нашей милой разнообразной гимназической повседневности.

Порою случались и несправедливости, и мы любили негодующе критиковать учителей (из-за чего лишь развилась природная моя склонность к анализу), но бывало и так, что их возмутительные пристрастия совпадали с нашими до мелочей – хотя бы недооценка всех усилий Щербинина, никого не удивлявшая и как-то привычно-незаметная. Я с ним однажды гулял на большой перемене, и мы читали друг другу заданный отрывок из «Полтавы», причем он помнил наизусть несравненно лучше меня и мне укоризненно (быть может злорадно) сочувствовал – на уроке пришлось отвечать нам обоим, и я, от волнения, от неуверенности и стыда, еще более прежнего сбивался и путался, но спасла меня откровенная помощь Николая Леонтьевича, его подсказывание и мой ложный подъем в ударных местах. Щербинин же, как обычно, себе вредил унылой, хриплой своей скороговоркой, и вот Николай Леонтьевич (мягко спросив: «Что, поленился?») мне вывел отчетливую, стройную пятерку – мы знали отметки по взмаху руки, по движениям пера – а взволнованному Щербинину безнадежную тройку, и на его молчаливый, нескрываемый укор последовало безжалостное, в мою пользу, сравнение:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собрание сочинений. Том II"

Книги похожие на "Собрание сочинений. Том II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II"

Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений. Том II", комментарии и мнения людей о произведении.