Александр Ушаков - Лавр Корнилов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

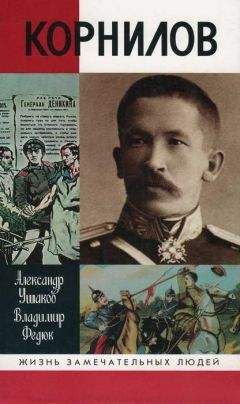

Описание книги "Лавр Корнилов"

Описание и краткое содержание "Лавр Корнилов" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена судьбе харизматического лидера русской контрреволюции — генерала Лавра Георгиевича Корнилова.

Казалось, судьба готовила его к тому, чтобы возглавить Россию в самый переломный период ее истории. Выходец из бедной казачьей семьи, благодаря таланту и трудолюбию получил блестящее военное образование. Смелый и наблюдательный исследователь Азии, разведчик, приобрел доверие и уважение простых казаков и западных дипломатов. Генерал, завоевал авторитет мужеством на фронтах Первой мировой; и возглавил русскую армию летом 17-го… В августе того же года он безуспешно попытался остановить сползание к большевистскому перевороту (Корниловский мятеж), в декабре — встал во главе Добровольческой армии на Юге России, а весной 18-го погиб…

Авторы книги на основе широкого круга уникальных архивных источников и литературы впервые попытались объективно раскрыть причину успехов и неудач яркой личности генерала Корнилова.

Это предложение нашло поддержку Корнилова, несмотря на то, что штаб армии отнесся к идее с большим скепсисом. Неженцеву было разрешено вербовать в запасных полках солдат и младших офицеров. Он получил также право подобрать для укрепления отряда шестерых офицеров-фронтовиков на должности командиров рот. Уже к середине мая был сформирован батальон, шефство над которым в торжественной обстановке принял Корнилов.

Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания. Сама практика шефства, то есть присвоения воинской части или соединению имени здравствующего лица, была широко распространена в императорской России. В большинстве случаев в роли «шефа» тогда выступали члены царствующей фамилии, и по этой причине шефство исчезло со времени революции. Возрождение его было показательным, и совсем уж необычно выглядело присвоение батальону имени одного из многих командующих армиями. Это означало, что для некоторых его подчиненных Корнилов стал больше чем командиром. Он превращался в вождя со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и для него самого.

Присвоение 1-му ударному батальону имени Корнилова было с подозрением встречено в штабе фронта. Но сама идея формирования добровольческих частей нашла своих подражателей. Примерно в это же время полковник В.К. Манакин представил Брусилову план формирования «революционных батальонов из волонтеров тыла». Эта инициатива получила одобрение, и уже в июле во всех крупных городах страны началась запись добровольцев в «батальоны смерти». В короткий срок создание ударных частей приобрело характер эпидемии. Помимо вновь формируемых батальонов, в ударники записывались уже существующие полки, дивизии и даже корпуса. Началось создание женских батальонов.

Конечно, далеко не все из ударных частей соответствовали первоначально заявленным критериям. Бывали ситуации, когда ударные батальоны отказывались выступать на передовую и начинали по привычке митинговать. В таких случаях они лишались своего статуса. С проблемами пришлось столкнуться даже корниловскому батальону. В июле 1917 года, когда немцы прорвали русский фронт и началось беспорядочное отступление, в одной из рот батальона вспыхнули волнения. Это вызвало резкую реакцию самого Корнилова, но в короткий срок ситуация была взята под контроль. В конце июля батальон был переформирован в полк под командование произведенного к этому времени в полковники М.О. Неженцева.

Надо помнить, что в разряд ударников люди записывались по разным мотивам. Кого-то привлекали красивые слова, кого-то — красивая форма. Неженцев лично разработал для корниловского батальона новые знаки отличия. Батальону было присвоено особое черно-красное знамя. Цветовая символика в данном случае отражала лозунг «Свобода или смерть». Таких же цветов были погоны ударников и нарукавные шевроны. На головном уборе помещалась эмблема в виде черепа и скрещенных костей. Черный и красный цвета фигурировали и в батальонной песне:

В ком есть сознанье ясное

И мужество в груди,

Под знамя черно-красное

К корниловцам иди.

Похожие элементы стали основой для формы других ударных частей. Иногда, правда, увлечение внешней атрибутикой доходило до крайности. Ленты через плечо, многочисленные нашивки и банты делали мундиры ударников похожими на маскарадные костюмы{216}. Однако, если вдуматься, за этим стояло не только наивное стремление к «красоте». Подчеркивая, даже на внешнем уровне, свое отличие от обычных фронтовых частей, ударники стремились утвердиться в статусе новой армии новой России.

Большинство представителей старшего генералитета поначалу с немалыми сомнениями отнеслись к «суррогатам армии», как называл ударные части А.И. Деникин. В разложившейся солдатской среде они вызывали откровенную неприязнь. Деникин вспоминал: «Я видел много раз ударников — и всегда сосредоточенными, угрюмыми. В полках к ним относились сдержанно или даже злобно. А когда пришло время наступления, они пошли на колючую проволоку, под убийственный огонь, такие же угрюмые, одинокие, пошли под градом вражеских пуль и зачастую… злых насмешек своих “товарищей”, потерявших и стыд и совесть»{217}. В немалой мере благодаря именно им последнее наступление русской армии стало вообще возможным.

ПОСЛЕДНЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Решение о подготовке совместного наступления было принято еще в ноябре 1916 года на конференции с участием представителей России и ее союзников во французском городке Шантильи. Начало операции было намечено на февраль следующего года. Предполагалось, что одновременный удар на востоке и западе сокрушит Германию и приведет к окончанию войны. Однако в феврале 1917 года в России произошла революция, и это спутало все карты.

Быстрое разложение русской армии поставило под вопрос саму возможность наступления. Уже 12 марта, всего десять дней спустя после отречения царя, новый Верховный главнокомандующий генерал М.В. Алексеев писал военному министру, что, по его мнению, «теперь дело сводится к тому, чтобы с меньшей потерей нашего достоинства перед союзниками или отсрочить ранее принятые обязательства, или совсем уклониться от исполнения их. Сила обстоятельств приводит нас к выводу, что в ближайшие четыре месяца наши армии должны были сидеть покойно, не предпринимая решительной, широкого масштаба операции»{218}.

В то же время часть других представителей высшего генералитета, напротив, полагала необходимым ускорить подготовку наступления. Особенно активно эту позицию отстаивал главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал А.А. Брусилов. Он полагал, что активизация боевых действий заставит солдат забыть о политике и тем остановит процесс распада армии. Брусилова поддержал главнокомандующий Западным фронтом генерал В.И. Гурко. Под их влиянием изменил свои взгляды и Алексеев. 30 марта 1917 года он подписал приказ, предписывавший начать подготовку наступления, сроки которого предварительно намечались на первые числа мая. Сроки эти объяснялись расчетом на то, что наступление русской армии будет продолжением наступления союзников на западе, к началу которого Россия просто не успевала.

Апрельские бои во Франции не привели к существенному изменению военной ситуации. По этой причине русское командование вновь приняло решение сдвинуть сроки предполагаемых операций. В конце мая, как мы уже знаем, генерал Алексеев покинул свой пост. Конкретные даты начала наступления были определены в приказе нового Верховного главнокомандующего генерал А.А. Брусилова от 4 июня 1917 года. Начать 12 июня должен был Юго-Западный фронт, десять дней спустя предполагалось выступление Западного фронта, 1 июля к ним должны были присоединиться Северный и Румынский фронты.

Согласно этим планам главный удар наносился силами Юго-Западного фронта, считавшегося наименее затронутым разложением. В соответствии с этим главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал А.Е. Гутор поставил задачи перед входившими в состав фронта армиями. Основная нагрузка ложилась на 7-ю и 11-ю армии, наступавшие в направлении Львова. Особой армии, расположенной севернее, предписывалось сковать противника и не позволить ему перебросить силы в направлении главного удара.

Возглавляемой Корниловым 8-й армии было поручено прикрывать главные силы с юга. Эта задача носила сугубо вспомогательный характер, что было Корнилову очень не по душе. Он пытался настаивать на перенесении основного удара в предгорье Карпат, мотивируя это тем, что позиции противника здесь менее защищены. Но в штабе фронта это предложение было встречено отрицательно. Единственное, что удалось сделать Корнилову, — это добиться передачи под его командование XVI и XII корпусов, прежде входивших в состав 7-й армии. Такая «прирезка» фронта позволяла 8-й армии тоже принять участие в наступлении.

Началу операций предшествовала серьезная подготовка. На всех фронтах, где предполагались наступательные действия, русские войска имели численный перевес над противником не менее чем в полтора-два раза. Еще более заметным было превосходство в артиллерии. Начальник штаба Ставки генерал А.С. Лукомский писал об этом: «На успех надеялись вследствие сосредоточения на фронте значительной артиллерии и считали, что, может быть, при поддержке могущественного артиллерийского огня части пойдут вперед, а победа даст и все остальное»{219}. Особенно крупные силы были стянуты на Юго-Западном фронте. Здесь на участке длинною в семьдесят километров было сосредоточено 42 пехотных и 9 кавалерийских дивизий против 22 дивизий противника. В составе русской артиллерии было около 1300 орудий, в то время как у немцев и австрийцев лишь 700.{220}

Проблема, однако, была не в количественных показателях. Войска стремительно теряли дисциплину. В прифронтовой полосе процветали насилие и мародерство. Штабс-капитан Э.Н. Гиацинтов (его батарея как раз в это время была переведена на Юго-Западный фронт) вспоминал: «По дороге революционная армия совершенно разоряла мирное население. Солдаты ловили кур, разбирали на дрова заборы и форменным образом разоряли встречавшиеся на пути фруктовые сады. При этом совершенно не принималось во внимание, кому этот сад принадлежит: ненавистному буржую, помещику или бедному крестьянину»{221}. В полках шли бесконечные митинги, на которых решался вопрос, выполнять или нет приказы командования.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лавр Корнилов"

Книги похожие на "Лавр Корнилов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Ушаков - Лавр Корнилов"

Отзывы читателей о книге "Лавр Корнилов", комментарии и мнения людей о произведении.