Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"

Описание и краткое содержание "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура" читать бесплатно онлайн.

Эта книга о Леопольде Антоновиче Сулержицком (1872–1916) — общественном и театральном деятеле, режиссере, который больше известен как помощник К. С. Станиславского по преподаванию и популяризации его системы. Он был близок с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, М. Горьким, со многими актерами и деятелями театра.

Не имеющий театрального образования, «Сулер», как его все называли, отдал свою жизнь театру, осуществляя находки Станиславского и соотнося их с возможностями актеров и каждого спектакля. Он один из организаторов и руководителей 1-й Студии Московского Художественного театра.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей театра.

Как легко для зрителей шел спектакль, как ждали каждую сцену наслышанные о его чудесах, потом приводящие детей, внуков: «А сейчас выбегут Часы!», «А сейчас Огонь подерется с Водой!» И как трудно давалась эта легкость в репетициях-монтировках. Даже Сулер не выдерживает требований Станиславского. Рассказ Ольги Ивановны:

«Леопольд Антонович вернулся домой с репетиции „Синей птицы“ раньше, чем предполагал, заметно расстроенный.

Я удивилась:

— Уже кончилась репетиция?

— Нет, не кончилась.

— Ты нездоров?

— Здоров.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось.

И он, мрачный, лег на диван.

— Пусть сам режиссирует… Как хочет, так пускай и делает, — сказал он неожиданно.

Я не стала беспокоить его расспросами. Вскоре послышались неторопливые шаги няни, она вошла и совершенно спокойно обратилась к нам:

— Константин Сергеевич пришли… На кухне дожидаются… Велели спросить, можно им войти?

Громко расхохотавшись, Леопольд Антонович мигом вскочил с дивана.

— Почему же на кухне? — с трудом выговорил он. — Конечно, можно! Просите! — И быстро пошел к нему навстречу.

Я поторопилась уйти, но до меня долетели слова:

— Сулер… милый… я ведь вовсе не настаиваю… Скоро дверь в кабинет, куда я ушла, отворилась, и улыбающийся Леопольд Антонович позвал меня:

— Олечка, иди к нам! Только раньше поторопи с обедом, мы есть хотим».

Ольга Ивановна останется концертмейстером спектакля на многие годы. В зал придут новые поколения. В Первую мировую войну в — зале много беженцев; может быть, кто-то из Новоконстантинова. Много раненых из московских госпиталей, военные, получившие отпуск из действующей армии. Люди в погонах, а после 17-го года — люди без погон. Красноармейцы, рабочие с московских окраин, получавшие бесплатные билеты. В 20-х годах спектакль снят с репертуара, ибо новых цензоров не устраивает «мистицизм» сказки в целом и особенно лазоревого царства. Тем более что сами новогодние елки попали под строжайший запрет на достаточно долгие годы, как «религиозный пережиток». Только в 1934 году запрет с елочных праздников был снят, и разрешены домашние, школьные новогодние елки.

С ними возобновилась «Синяя птица» в Камергерском переулке, переименованном в проезд Художественного театра. Уже без «Лазоревого царства». Время метерлинковское не удалось отстоять во времена Советского Союза.

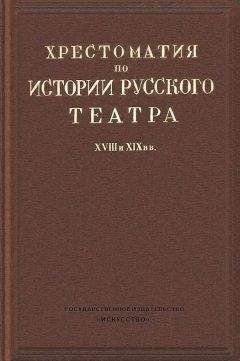

Скоро сто лет со дня премьеры. Спектакль прошел больше тысячи раз, идет и сегодня, на огромной сцене театра, что на Бульварном кольце. Сейчас самое время вспомнить, что после 78-го спектакля Сулер оставил в дневнике спектаклей пространную запись. Она публиковалась неоднократно, вошла в хрестоматии. Поэтому не будем ее приводить, лишь напомним, сохранив тревогу записи и приписки, сделанной Станиславским.

«Семьдесят восьмой спектакль „Синей птицы“. Музыка играет, черный бархат поднимается, опускается тюль на палках (а он именно „тюль на палках“, а не „призраки“, когда его носят без нерва), лениво треплется на сцене, мелькают хронотопы… Но дрожащие точки, бегущие от них, веселятся сами по себе и освещают большое кладбище, среди которого бродят две-три фигуры, еще сохранившие жизнь.

Спектакль ужасен, — говорю это без всякого пафоса и восклицательных знаков.

Почему?

Давайте разбираться. Но разобраться необходимо. Я нарочно пишу свои впечатления, так как слова, сказанные по пути тому или другому товарищу, не достигают своей цели. Да и каждый из нас, хотя и не видит спектакля из зрительной залы, отлично чувствует стиль его.

Директора, правление и режиссеры заняты регулированием сложной жизни театра и ежедневной работой и в зрительный зал не заглядывают. Некогда, действительно некогда. А если и заглянут, то бегут оттуда без оглядки. Пока пьеса ставится, пока идут первые спектакли — она любимое зрелище всего театра, баловень, начиная от родителей-режиссеров и кончая самыми маленькими ролями. Каждый сотрудник просится — дайте хоть что-нибудь сыграть в „этой“ пьесе. Прошло десять спектаклей, и от „этой“ пьесы все отворачиваются. Зарождается новая пьеса, и все уже тянутся туда — там уже все внимание, вся любовь. А от „этой“ пьесы, бывшего баловня, бегут как от чумной. Сотрудники, так жаждавшие играть в „этой“ пьесе „хоть что-нибудь“, играют уже в очередь, да и очередь-то приходится протягивать протоколами, замечаниями, корпоративной порядочностью. Родители-режиссеры сдают баловня нянькам, которые понемногу выкалывают ему глаза, у которых он худеет, чахнет. И когда вдруг, мимоходом, папаша такой пьесы взглянет на своего бывшего любимца, неумытого, нечесаного, то скорее брезгливо отворачивается и говорит кому-нибудь из помощников: „Вы бы ему хоть нос вытерли, что ли!“ Нос вытирают, а иногда и не вытирают, и только.

Каким образом поддержать художественность исполнения пьесы, идущей так много раз, как „Синяя птица“?

Надо подумать об этом, надо выработать какие-нибудь способы, которыми можно было бы поддерживать художественность исполнения пьесы — это необходимо — это вопрос первейшей важности и не терпящий отлагательства. Это, по-моему, вопрос не частный — это вопрос будущности Художественного театра и даже, может быть, его существования.

Слава, имя, значительность МХТ завоеваны страшной борьбой — они дались не сразу — на это надо было время. Когда работали над МХТ — вряд ли ожидали, что маленькая группа лиц, работавших в Пушкине, в сарае, игравших в Охотничьем клубе, и что театр этот впоследствии будет иметь такое значение в истории русского и иностранного искусства, что он вырастет в громадное учреждение в четыреста человек, с полумиллионным оборотом.

Для нас двадцатый, тридцатый, пятидесятый спектакль как будто бы не важны — для нас это только „работа“, почти отбывание воинской повинности. А между тем именно эти спектакли смотрит Россия. Ведь не московская же публика дает 78 сборов. Кроме того, потом смотрят провинциальные актеры, режиссеры, антрепренеры.

А что мы даем?

За немногими исключениями (почему-то выпадающими на маленькие роли) актеры от спектакля к спектаклю мало-помалу становятся не „творцами“, а „докладчиками“ роли, как определяет такой род исполнения Константин Сергеевич.

И должен сказать — очень плохими докладчиками. Этого мы не умеем. Слова летят с невероятной скоростью, я слышу только начало фраз и в подавляющем большинстве случаев не слышу конца их. Реплики хватаются раньше окончания предыдущих слов; переходы делаются раньше, чем случилось то, что должно вызвать тот или другой переход.

Наряду с невероятно дешевым пафосом появляются какие-то необыкновенно мистически-таинственные интонации, совершенно необъяснимые по своему происхождению. Целые роли ведутся уже на голом театральном подъеме, в котором нет возможности доискаться какого бы то ни было смысла.

Вообще, чтобы выразиться одним словом, — отличительной чертой исполнения пятидесятых спектаклей, как это ни странно прозвучит, является поразительное отсутствие содержания, „Макаров-Землянский“, как говорит Константин Сергеевич. Скучно, нудно, не нужно все это.

Выручает гипноз: „Московский Художественный театр“.

Надолго ли его хватит?

Все это убожество исполнения всей своей тяжестью ложится на белую чайку, прикованную к серому занавесу.

Не слишком ли большую тяжесть взваливаем мы на ее прекрасные, но хрупкие крылья? Не улетела бы она от нас — она ведь вольная птица.

Я позволил себе резко говорить об исполнении только потому, что видел и знаю настоящее, художественное исполнение этих же лиц и даже в этих же ролях, и потому мой долг сказать вам об этом — как понимаю. Я говорю сейчас не как режиссер пьесы, а как товарищ по делу, как лицо, уважающее театр.

То, что театр может ставить в течение сезона одну и ту же пьесу по 78 раз, — в этом спасение театра, но в этом, возможно, и опасность его погибели, если не разрешить вопроса о сохранении художественности на все 78 спектаклей.

Если сказать (обычное возражение), что нельзя 78 раз жить ролью, то это не будет исчерпывать вопроса. Почему же, например, Халютина, Коонен, Карцев и некоторые другие сохранили рисунок роли на все 78 спектаклей?

Почему у Н. Ф. Балиева в том или ином направлении, но развивается роль, становится все крепче и интереснее, а у опытной актрисы разжижается и бледнеет? Почему после первых же спектаклей режиссерские замечания почти не принимаются актерами?

Все эти и многие еще „почему“ надо обсудить, обдумать, найти на них ответы. Пока это не будет сделано — опасность неминуема.

Извиняюсь, я далеко не исчерпал темы, назвал только некоторые имена как в положительной, так и отрицательной стороне дела, но я хотел только иллюстрировать свои положения и не собирался делать оценки отдельным исполнителям. Надеюсь, что мне простят. Я хотел только обратить внимание на серьезность положения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"

Книги похожие на "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"

Отзывы читателей о книге "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура", комментарии и мнения людей о произведении.