Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"

Описание и краткое содержание "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура" читать бесплатно онлайн.

Эта книга о Леопольде Антоновиче Сулержицком (1872–1916) — общественном и театральном деятеле, режиссере, который больше известен как помощник К. С. Станиславского по преподаванию и популяризации его системы. Он был близок с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, М. Горьким, со многими актерами и деятелями театра.

Не имеющий театрального образования, «Сулер», как его все называли, отдал свою жизнь театру, осуществляя находки Станиславского и соотнося их с возможностями актеров и каждого спектакля. Он один из организаторов и руководителей 1-й Студии Московского Художественного театра.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей театра.

Все смотрят на барометр. Стрелка упала (ее перевели в антракте).

Ассоциации для зрителей и для самих себя — петербургское наводнение 1725 года, уплывший в неведомое домик Параши, царь, выхватывающий из волн людей.

Ольга Ивановна Пыжова рассказывала, что она ни с чем русским ничто не ассоциировала, потому что была — Лиззи. В том баре, на том краю света. Смотрела в зеркальце, приглаживала челку, красила губы, поправляла клетчатую юбку так, чтобы видны были ноги в фильдеперсовых чулках и открытых модных туфельках.

Актеры бывали в барах европейских. Те, кто мог позволить себе частную поездку, на кого, как на Вахтангова, падало неожиданное счастье. В Америке быть им только предстоит. Одним — побывать, другим — остаться до своего конца. Пока «наш городок» знает только Леопольд Антонович. В свое прошлое он и привел своих студийцев.

… Отключился телефон. Дождь сильнее. Кто опять заснул на стуле. Кто пьет не коктейль, а из горла бутылки. Вир и Фрезер довыясняли отношения, кто из них — мошенник. И начинают медленно-медленно присматриваться друг к другу не как волки. Пустые глаза меняются, два человека смотрят глаза в глаза. Не попрекают былыми сварами, вспоминают, как в школу вместе бегали, на болотах охотились. Цепь зла становится цепочкой воспоминаний. Лиззи, оказывается, вздыхала когда-то о красавце О’Нейле. Чарли обитал в негритянском поселке, под присмотром дедушки и бабушки. Как в «Синей птице» — открылась страна воспоминаний. Чарли напевает негритянскую песенку, из этой страны занесенную. Актер подхватывает. Чарли раздает бутылки со стойки, уже ничего не записывая. Бар — Ковчег. Все кто в Ковчеге — семья, объединенная Богом в любви, которая не может быть ничем, кроме себя самой.

Под дверью начинает растекаться вода. Струйка, лужица. Очень медленно (за сценой дежурный подливает воду из ковшика, следя, чтобы не плеснуть слишком много). Значит, вода добралась до вершины холма. Люди в зале не дышат. Никаких истерик — смотрят на лужицу, как сидящие в баре. Непременная ассоциация — гибель княжны Таракановой в изображении художника Флавицкого: вода хлещет в окно темницы, подступает к постели, на которой стоит, прижавшись к стене, молодая женщина, крысы карабкаются из воды к ногам женщины. Автор пьесы и американские актеры, ее игравшие, картину Флавицкого вряд ли знали, а потоп библейский — у всех в круговороте наследственной памяти, ибо Библию читали все. Пьеса широко прошла в театрах США, Канады: семьи белые, семьи черные, в ложах, в галереях — плакали, видя, как обнимаются на сцене ирландец О’Нейль с черным Чарли, богач с бедняком.

Сулер отдал Вахтангову свое видение этой сцены.

Вода прибывает. Люди встали в круг, как в хоровод. Положили руки друг другу на плечи и пошли круговым танцем, напевая негритянскую песенку Чарли. Голоса летели ввысь, хотя над поющими был стандартный московский потолок, а не купол храма, не расшитое звездами небо.

«Весь второй акт — это покаяние.

Радость и умиленность. Все очистились. Все правдивы. Человеческое всплыло. Крабы, спруты, морские чудовища, налипшие на человека, отлепились. Человек очистился через любовь к человеку. Умрем вместе. Взявшись за руки. Души открыты», — значится в экспозиции Вахтангова, прошедшей через купель Сулера. Танец-песня, танец-хоровод, ожидание смерти, хоровод-бессмертие, вот завершение акта. Москвичи перекупают билеты по ценам невероятным, чтобы еще, еще раз увидеть смертный, ликующий хоровод и услышать песню Чарли-бармена.

* * *В «вахтанговедении» с двадцатых годов по восьмидесятые непременно объяснение, отделение Вахтангова от Сулера. Вахтангов — революционер в искусстве и в жизни. Освобождающийся от влияния толстовца Сулера и его абстрактного, сентиментального гуманизма. Для Сулера спектакль действительно существовал ради второго акта, преображения в любовь. Открытия не слова, а безусловной истины: человек человеку — брат.

Для Вахтангова кульминация — финальный, третий акт. Снова рассвет. Просыпаются спящие, кто где. Как плясали в трансе, в радении, в экстазе единения, так и свалились, словно азиатские дервиши или российские скопцы, плясавшие на дальнем хуторе-выселке, где-нибудь в Воронежской губернии. Ничего не помнят, удивленно оглядывают друг друга, опустошенные полки, битое стекло, рассыпанные шахматы. Словно ночлежники, продолжили свое существование «на дне жизни» после четвертого акта. Похмельные головы жестоко болят, хор какой-то помнится… Пол за ночь просох, тихо за окном. Барометр поднялся (снова переставили стрелку в антракте). Телефонный звонок: связь восстановлена, опасность миновала, вода спадает. Все возвращается на круги своя. И все вновь возвращаются к обычным занятиям. Бир и Фрезер вновь волками смотрят друг на друга. Блудница Лиззи подкрашивается, готовясь к трудовому дню. Прогоревший адвокат пойдет по городу выпрашивать и занимать мелочь, если Чарли не даст выпить в долг. Чарли, улыбаясь заученной, белозубой улыбкой, подает уцелевшие бокалы. Ушла в прошлое страна воспоминаний. Время выпускать в будущее не живые души, но души мертвые. Все как положено на реальной земле, где каждый идет своей тропинкой без всякой надежды на воскресение. Потоп покрыл землю. Победило зло, или того хуже — равнодушная повседневность. Реалист Вахтангов исправил ошибку идеалиста Сулера и победил его. Словно в беге или в гребле. Женя на пьедестале почета, Сулер сошел с дистанции.

Незыблемо утверждалась эта концепция после того, как вышли воспоминания Крупской о Ленине. О том, как в 1922 году они пришли в Первую студию на спектакль «Сверчок на печи». Кипел чайник, пел сверчок, усталый человек грелся у камина. Ни феи, появлявшейся из камина, ни финальной идиллии Ульяновы не увидели: «Стала бить по нервам мещанская сентиментальность Диккенса. Не выдержал Ильич, ушел в середине второго действия»[12].

Конец Гражданской войны, взаимная жестокость Белой гвардии — Красной Армии. Заложничество, как система устрашения; безудержность красного террора, борьба партий в самом красном стане. Напомним, что Станиславский и Москвин были арестованы как заложники после страшного террористического взрыва в Леонтьевском переулке (потом улица Станиславского — разве не ирония судьбы?). Сегодня — снова Леонтьевский переулок (надолго ли?). Арест подозрительных лиц, вчерашних офицеров, патрули с винтовками.

И я приводила доводы Симона Давыдовича, пространно и уважительно его цитируя. С уважением отношусь и сегодня к его памяти и книгам, посвященным труднейшему времени русской истории и отражавшим труднейшее время издания этих книг.

Конечно, дело было не в замене исполнителей, но в общей идее спектакля и в том, как идея эта воспринималась в 1922 году Лениным и его женой.

Комендантский час, выстрелы на московских улицах. И спектакль, проповедующий братство, примирение; не стреляющее ружье… В этом же месяце та же чета Ульяновых смотрела «Потоп». До конца, «с напряженным вниманием и интересом».

Нужно сразу сказать, что Ленин совершенно не виноват в «антисверчковой кампании» последующих лет. Не понравился спектакль. Тихо ушел; никто не подходил к нему, не спрашивал мнения, и он сам никак никому свое впечатление не навязывал. О нем вспомнила только Н. К. Крупская. Опубликованные в бесчисленно издаваемых учебных пособиях, в сборниках «Ленин об искусстве», «Ленин о литературе», эти воспоминания стали так же обязательны для оценки явлений, как статьи или письма самого Ленина.

«Сверчок» продолжал идти все 20-е годы, над отрывками этой пьесы работали первостудийцы со своими учениками в театральных училищах, как с пьесами Островского. Вспоминать же спектакль не рекомендовалось ни в курсах по истории театра, ни в печати.

Где-то в конце пятидесятых годов в редакцию журнала «Театр» принес воспоминания Владимир Александрович Маслих, директор музея Малого театра. Воспоминания о «Сверчке» и «Потопе» сдержанно-точные, без восторженных эпитетов.

Главный редактор Владимир Федорович Пименов все откладывал материал; каждый раз у нас возобновлялся диалог. «Ленин ушел», — говорил редактор, подразумевая бегство Ленина со «Сверчка»; «Ленин пришел», — говорила я, цитируя Крупскую — о «Потопе». Редактор наш очень любил театр имени Вахтангова, в котором долго и успешно директорствовал. Редактор наш был сыном священника, отчего в молодости имел такие беды, от которых многие так и не отошли. Владимир Пименов, сохраняя доброжелательность к людям, естественно, дорожил своим партбилетом, он прекрасно знал, что стоило кому-то, где-то, мимоходом вспомнить, что вот Ленин ушел со спектакля, а журнал «Театр» печатает его прославление, — и плохо может быть редактору, который должен исправлять ошибки журнала, а он вот что печатает! Ведь Ленин — ушел…

* * *В том же шестнадцатом году студийцы показали «исполнительный вечер» — инсценировки рассказов Чехова.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

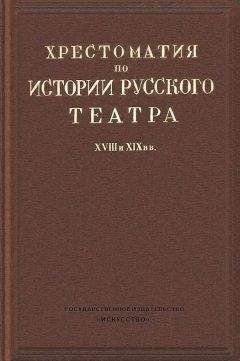

Похожие книги на "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"

Книги похожие на "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"

Отзывы читателей о книге "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура", комментарии и мнения людей о произведении.