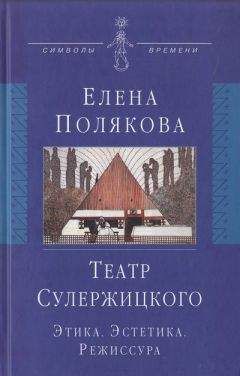

Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"

Описание и краткое содержание "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура" читать бесплатно онлайн.

Эта книга о Леопольде Антоновиче Сулержицком (1872–1916) — общественном и театральном деятеле, режиссере, который больше известен как помощник К. С. Станиславского по преподаванию и популяризации его системы. Он был близок с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, М. Горьким, со многими актерами и деятелями театра.

Не имеющий театрального образования, «Сулер», как его все называли, отдал свою жизнь театру, осуществляя находки Станиславского и соотнося их с возможностями актеров и каждого спектакля. Он один из организаторов и руководителей 1-й Студии Московского Художественного театра.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей театра.

Или когда поим лошадей, строим вигвам, складываем стены! Я не хочу писать Вам об этом подробно, потому что не доверяю Вам. А если сейчас вскользь вспомнил, так это потому, что наше теперешнее лето слишком непохоже на те умершие навсегда дни. Будет ли лучше когда-нибудь? Когда люди перестанут убивать друг друга! Когда они будут радоваться солнцу! Кстати, добудьте мне хоть фунт масла, а я услужу Вам в свободный час сахаром. Калоши я достал. Спасибо. Они немного велики, но я заложил в них газеты. Итак — верните карточки, и ни одной строчки не печатайте. Слушайте, а ведь я Вам, коварный, не доверяю: чего доброго, Вы и эту записку мою напечатаете. Уж извините, если я подпишусь так: Иванов»[15].

Два лета евпаторийских. Пятнадцатый год. Земля размежевана по возможности без обид. Студийцы играют на летних сценах: сценки, скетчи, шуточные номера; гонорары отдают в пользу раненых или в общий студийный котел. С ними Сулер и Константин Сергеевич. Репетирует то с Москвиным, то со студийцами, то с детьми, своими или рыбачьими, или караимскими, или татарскими — впрочем, родители их держат особняком, особенно девочек. Очень любит гулять с Алешей Сулержицким; оба серьезны, словно прорабатывают «куски и задачи».

Летних фотографий — сотни; снимать и сниматься все любили и умели. Сулержицкие друг друга снимали: Леопольд Антонович сидит в цинковой детской ванночке, словно в лодочке плывет, загоревший, смеющийся — такой сто лет должен прожить! Снимает жену, лежащую под деревом ничком, с распущенными волосами. Блики солнца, тень листвы на женском теле; сегодня это восприняли бы как художественную фотографию. Тогда? Мужские купальники — панталоны до колен, женские — обязательно с юбочками; правда, городское общество к актерам снисходительно, они могут ходить полуголыми «пиратами» с амулетами на груди и косынками на головах. Семья Сац жила рядом. Тихая младшая сестра Нина написала пьесу «Царевич-лягушка»; старшая, Наталья, предводительствовала в ее постановке, как, впрочем, всегда и во всем.

Евпаторийские власти предупреждали, что нужно держать затемненными окна. Евпатория — западный Крым, к Турции ближайший. Турция же не просто союзница Германии, но активная воительница. Беженцы-армяне добираются до Москвы, в то, что они рассказывают о своих селениях, поверить невозможно: пожарища, оголодавший скот бродит возле селений, где нет живых. Напомним, что Вахтангов — армянин, что армянская студия в Москве живет под его руководством, что С. Н. Хачатуров (Хачатурян) — великий патриот первой студии, армянской студии и своей страны Армении. В пользу беженцев, в пользу раненых собираются вещи, денежные пожертвования. Евпаторийское театральное братство читает о самолетах, с которых можно сбросить пару ручных бомб, и о страшных газовых атаках. Артисты устраивают концерт, сбор с которого целиком поступает на изготовление противогазов для армии. В Художественном театре, как всем известно, отменены приношения — подарки артистам. Никаких золотых портсигаров или колье, тем паче бумажников с денежными купюрами. На благотворительных вечерах «бенефиции» принимаются с благодарностью, все идет на противогазы, на километры бинтов. Театр переполнен; Станиславский читает монолог Фамусова, молодые разыгрывают «Экзамен в Художественном театре». Станиславский сидит среди публики, но все, конечно, его считают главным экзаменатором. Серафима Бирман — восторженная дева с лилией в руках, читает нечто заумно-декадентское. Чаровница Гзовская, перешедшая в Художественный из Малого, рьяная поклонница «системы» и самого Станиславского, изображает девицу совершенно иного темперамента. Она одновременно шепелявила, картавила, грассировала, вместо «р» говорила «л». Ее выпроваживали, она не уходила. Ее выгоняли, она возникала в окне, требуя — «сделайте из меня артистку Художественного театра, а то вам же хуже будет». Евпаторийцы просто смеялись, мхатовцы во главе со Станиславским и сама актриса понимали язвительность пародии на дела театральные: Гзовская — соперница Германовой, которая активно противилась приходу звезды Малого театра. Гзовская была принята по настоянию Станиславского, вопреки Немировичу: «А то худо вам будет».

Сбор более чем полный. В газетах — восторги. Кто-то их не принял, сказал: «пошло», «несерьезно, не по времени». Конечно Станиславский и актеры это неприятие («пошлость») переживают, больше всех — Вахтангов. Сулер не дает никому впасть в уныние. Он живет в городе и приезжает в коммуну. Станиславский вспоминает о коммуне: «Раз еще приехали к Сулеру и провели там весь день. Было очень хорошо. Начиналась буря, и мы помогали вытаскивать баркас. Потом все вместе на вороте тащили свою лодку. Поздно ночью при луне Сулер доставил нас на своих лошадях-крысах в город».

«Лошади-крысы» — точное определение для малорослых крепких лошадок из хозяйства за маяком. И сказка: лошади — превращенные крысы, возчик тоже кто-то превращенный; цикады стрекочут в кустарнике, сверчки живут в домах, возле печей, сложенных своими руками.

Вахтангову все более интересен Мейерхольд, между тем, посмотрев в 1915 году «Сверчка», Всеволод Эмильевич печатает в журнале «Любовь к трем апельсинам» свою статью. Название ее — «Сверчок на печи, или у замочной скважины». Концовка статьи: «Всякому бесстыдству есть предел». Его позиция: если зритель забывает, что он в театре, театр умирает. Его дело — не отражение жизни, но превращение жизни в зрелище. «Смотреть „Сверчка“ — все равно что подсматривать в замочную скважину за жизнью людей. Чем естественней, проще актеры — тем фальшивее спектакль в целом. „Сверчок“ — образец такого спектакля — рождественской открытки. Такой спектакль только вредит театру, портит вкус зрителей». Возможно, крайность позиции Мейерхольда объясняется тем, что его не приглашают работать в Художественный театр, где укрепился давний его оппонент Александр Бенуа.

Пушкин и Станиславский — два явления российской культуры, от которых Мейерхольд не хочет отречься.

Мейерхольд всегда хотел отделить Станиславского от Художественного театра. Сейчас еще и от студии, которая усугубляет ненавистный бытовой реализм, сантименты рождественской открытки.

Вахтангов как рыцарь-телохранитель короля стоит сейчас на страже у порога дома Станиславского. Где только что сыгран пушкинский Сальери, ощущаемый Константином Сергеевичем как свой тягостный провал. Непримиримую позицию Всеволода Эмильевича Вахтангов хочет опрокинуть не литературными дискуссиями, а спектаклями. Студия — не маленький подголосок театра в Камергерском, Диккенс — не сентиментальный рассказчик рождественских сказок.

Утверждением истинного театра видится Сулержицкому и Вахтангову будущий спектакль «Колокола». О сценическом решении этой рождественской повести Диккенса давно мечтает Сулер. Отвечать на обвинения он хочет делом. Дел театрально-повседневных у Сулера больше чем достаточно. Тем более, что Станиславский снова хочет обратиться к опытам музыкального театра. Конечно, Сулера он видит помощником.

Все острее противостояние Художественного театра и студии. Об этом Сулер твердит постоянно, об этом пишет Марии Александровне Дурасовой. Он писал ей все последние годы. Естественно, писал летом, но зимой не меньше, хотя он и она живут недалеко друг от друга, в студии видятся на репетициях, на спектаклях. Письма идут с Петроградского шоссе на Арбат. Ему надо выговориться. Необязательно о театре. Пишет на Арбат из Канева, из Евпатории. Описывает морские плавания под парусами и на веслах, штормы, птиц над морем, встречных людей. Советуется — что же делать со студией? И что делать с Константином Сергеевичем, который, кажется, думает об одном только Сальери. О старом городе Вене и о том, что «нет правды на земле». Сальери-Станиславский расширяет эту жалобу за пределы Вены, себя, земли. И были спектакли, или сцены в спектаклях, когда зал покорялся его ритму, его чувству неизбежности. Правды нет? Но идти за ней нужно. «Но правды нет и выше»… Это «выше» все время определяет спектакль. В нем нет спора верующего с веселым безбожником. Не Бога нет — у Бога правды нет. Ни на земле, ни выше. Сразу мотив земной зависти уходит из спектакля. Сальери Станиславского — судья, не Моцарту, но самому Богу. Не своего счастья нет — правды нет. Но Бог без правды невозможен. Значит? Сальери — богоборец, так его понимает исполнитель, режиссер Бенуа, общий их помощник Сулер. Его собственное отношение к религии, пройдя через годы толстовские, обращается к вопросам, которые задает небу Сальери. Или сам Пушкин. «Звучал орган в старинной церкви нашей…» — словно Антон Матвеевич ведет сына на конфирмацию. Сулер помогает Станиславскому в его тяжком постижении Сальери. Потому с такой благодарностью воспринимает Бенуа участие Сулера в обустройстве пушкинского спектакля. Словно бы юный конфирмант ведет в храм с органом и статуей Мадонны большого, средних лет господина Станиславского, сыгравшего Сальери в сорока двух спектаклях.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"

Книги похожие на "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура"

Отзывы читателей о книге "Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура", комментарии и мнения людей о произведении.