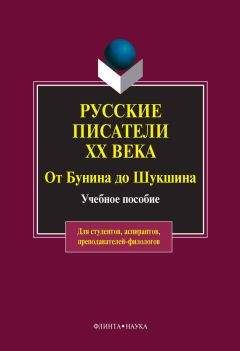

Ольга Быкова - Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учебное пособие

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учебное пособие"

Описание и краткое содержание "Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учебное пособие" читать бесплатно онлайн.

Отличительной особенностью предлагаемого пособия является объединение текстовых материалов разной жанровой принадлежности: биографический очерк, описание творческого пути писателя, художественный текст и критическая статья – в тематические циклы, что обеспечивает как накопление разносторонних литературоведческих знаний, так и формирование умения работать с профессионально-ориентированным текстовым материалом.

Пособие адресовано студентам, преподавателям-филологам, а также всем интересующимся творчеством русских писателей XX в. и взглядами на их творчество наиболее авторитетных литературоведов.

В «Инонии» Есенин переиначил и образ Сына Бога. Отказался от его ортодоксальной трактовки: «Я иным тебя, Господи, сделаю». В его крестьянском рае, названном «Инонией», нет места вере, оправдывающей страдание. Поэт произнес: «Тело, Христово тело / Выплевываю изо рта». Христова плоть – символ страдания, потому далее следуют строки: «Не хочу восприять спасения / Через муки его и крест».

Спасение через страдание – эта христианская идея отрицается пророком Инонии. Вера в Инонии «без креста и мук». Бог в Инонии – коровий, т.е. крестьянский: «По-иному над нашей выгибью / Вспух незримой коровой Бог».

В «Инонии» Есенин – еретик, но не атеист. В системе ценностей Инонии нет места безбожию. Инония – страна с новым Спасом. Поэт воздал хвалу Господу: «Слава в вышних Богу / И на земле мир!»

В Инонии живет божество живых, и в этом образе явно присутствовали гордыня, устремленность в смертном человеке видеть Христа. В «Инонии» Есенин писал о генерации сверхчеловеков. Они способны плугом распахивать «нощь», они могут мыть руки и волосы «из лоханки второй луны». Если раньше в лирическом герое Есенина звучали темы нежности и кротости в отношениях с природой, теперь приоритетным стала демонстрация сверхчеловеческой мощи и агрессивности: «Подыму свои руки к месяцу, / Раскушу его, как орех»; «Ныне на пики звездные / Вздыбливаю тебя, Земля!»; «Я сегодня рукой упругою / Готов повернуть весь мир».

Марксисты не приняли «Инонию», потому что справедливо увидели в ней утопию в духе Китежа. Отрицая Китеж, Есенин – в этом и заключается литературный парадокс – творил свою Инонию, свой крестьянский рай с всеобщим счастьем, со свободными хлебопашцами, с новыми кипарисовыми избами по канону Китежа и оставался при этом в рамках китежского сознания. Марксисты не могли разделить восторга Есенина по поводу мужицкого лада и мужицкой гегемонии и расценили модель Инонии как кулацкий идеал.

Вслед за апогеем левизны последовал спад, вслед за утопией – антиутопия. Есенинская утопия рухнула в стихотворении «Кобыльи корабли» (1919).

Поэт описал апокалипсические картины современной России: «черепов златохвойный сад», «рваные животы кобыл», голодные собаки «сосут край зари», «бешеное зарево трупов», «пурпурный кашель-смрад», «крик вороний», даже солнце «стыло, словно становилось солнцем мертвых». Кто повинен в русском апокалипсисе? Есенин уже знал ответ: стихия Октября («Сгложет рощи октябрьский ветер», «Злой октябрь осыпает перстни / С коричневых рук берез»).

Лирический герой предчувствовал и свою погибель: «Скоро белое дерево сронит / Головы моей желтый лист». В 1919 г. поэт осознал свою обреченность. Он совершил поворот от я-пророка к я-жертве. Он – зверь у людей в загоне, он пришел в этот мир не разрушать, а любить. Он обречен и физически, и творчески: «О, кого же, кого же петь / В этом бешеном зареве трупов?» Он готов вернуться к своим тихим, кротким стихам.

Но важнее для мировоззренческих исканий Есенина оказалось то, что в «Кобыльих кораблях» он отрекался от себя – мистического революционера из страны Инонии. Так закончился его революционный романтизм. Он отрекался от февральских и октябрьских иллюзий о грядущем рае: «Веслами отрубленных рук / Вы гребетесь в страну грядущего». Он отрекался от своих сюжетов: «Видно, в смех над самим собой / Пел я песнь о чудесной гостье». 1919 г. становится переломным в сознании Есенина.

После вселенской мистерии он обращается к реалистическим произведениям о судьбе России («Русь советская», «Страна негодяев»). В предисловии к неосуществленному изданию собраний своих сочинений, написанном 1 января 1924 г., Есенин заявляет, что он не религиозный человек и не мистик. Из его творчества, действительно, ушла мистика времен религиозно-революционных утопий. Есенин 1924 г. как бы готов вписаться в Советскую Россию. Он публикует «Русь уходящую» – свое признание победы новой России над уходящей Русью. Теперь в Стране Советов он – «самый яростный попутчик» («Письмо к женщине»). Эмоционально он стремится быть настоящим, не сводным сыном в «великих штатах СССР».

Однако Есенин не в состоянии постичь и принять «коммуной вздыбленную Русь». Это связано было в мироощущении поэта с реальностью советской деревни. В «Красной нови» он опубликовал стихотворение «Возвращение на родину» («На родине»). Сиротская, разоренная деревня, бедная изба с «на стенке календарным Лениным» – чужой ему мир («Здесь жизнь сестер, / Сестер, а не моя»; «Конечно, мне и Ленин не икона»). В советской деревне – своя религия, которую Есенин опять же не смог принять («И вот сестра разводит, / Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал», / О Марксе, / Энгельсе.../ Ни при какой погоде / Я этих книг, конечно, не читал»). Задавленность крестьянской культуры, уничтожение нравственных ценностей когда-то голубой, радостной, Богом избранной и Миколой хранимой Руси – такой видит большевистскую деревню, «милый край», Есенин. Голубой русский рай теперь – опечаленная русская ширь с «водянистой, серой гладью». В этой России он чувствует себя чужаком. Элегическая грусть о Руси уходящей и прожитой жизни – темы лирики 1924 г. Об этом и «Этой грусти теперь не рассыпать...», и «Русь уходящая», и «Низкий дом с голубыми ставнями...», и «Отговорила роща золотая...» и др.

Попытка обрести согласие с самим собой и с миром нашла творческое выражение в «Персидских мотивах». Стихи цикла написаны с осени 1924 г. по август 1925 г. Сам романтический сюжет о любви северянина и дикарки-южанки Есенин воспринял через поэзию Пушкина и Лермонтова. Его стихи о любви к персиянке органично входят в контекст русской классической литературы и продолжают ее традиции. Стихи писались на Кавказе, однако выбор поэта пал на страну Саади – на Персию, чему был ряд причин, но прежде всего на темы, сюжеты, тональность, а главное – на сам образ любви «Персидских мотивов» повлияли персидские лирики. Любимая в персидской поэзии превосходит своей красотой саму природу, она исключительна, а лирический герой подмечает в любовном страдании нюансы, невидимые другим.

В этом цикле Есенин создал образ голубой и веселой страны, которой перестала быть Россия, он творил образ ласкового и шафранного рая. Есенин не сосредоточен на любовном страдании, на любовном самоуничижении, он пишет стихи об умении любить, об отгадывании желаний, об атрибутике любви.

Однако Персия в художественном воображении поэта – только временный покой. Одна из тем цикла – ностальгия по России. В любовные мотивы непременно привносится образ родины: «Мы в России девушек весенних / На цепи не держим, как собак»; «Как бы ни был красив Шираз, / Он не лучше рязанских раздолий»; «Там, на севере, девушка тоже»; «Мне пора обратно ехать в Русь». Любовь к России сильней любви к персидскому раю. Да и сам персидский рай – не более чем еще один созданный поэтом миф: и любовь к Шаганэ безответна, и в Персии поэт подмечает угрюмость и несчастье.

Персия – страна грез, и сердце поэта вновь обманулось. В «Персидских мотивах» невозможно не заметить пушкинскую тему «я сам обманываться рад». Есенин, зная о самообмане, пишет: «Глупое сердце, не бейся! / Все мы обмануты счастьем, / Нищий лишь просит участья... / Глупое сердце, не бейся».

(По Н.М. Солнцевой)

А.А. БЛОК

Биографическая справка

Александр Александрович Блок (1880 – 1921), классик русской поэзии, поэт сложный и противоречивый. Он начинал как крупный представитель символизма{Символизм – литературное направление, возникшее в последнее десятилетие XIX в. Его идейно-эстетические принципы сводились, в основном, к пропаганде крайнего индивидуализма и полной незаинтересованности в «вопросах общественных», к погружению в темные субъективно-идеалистические и мистические «учения», к противопоставлению «жалкой», «серой» действительности и блаженных иллюзорных «иных миров», во имя которых призван творить истинный художник – «маг» и пророк.}, певец «снов и туманов», мистической веры в потусторонние миры («Стихи о Прекрасной Даме», 1904).

Обладая глубоким и верным чувством истории, Блок в зрелом творчестве отразил трагические противоречия эпохи начала XX в., создав образ старого мира, устремленного к своей гибели: «Распутья» (1904), «Страшный мир» (1909 – 1916), «Возмездие» (1908 – 1913) и др. Это же чувство истории позволило поэту восторженно приветствовать и воспеть рождение мира нового (поэма «Двенадцать», 1918), нового, творческого человека (поэма «Соловьиный сад», 1915).

Блок – тончайший лирический поэт. К шедеврам его поэзии принадлежат циклы стихов «Арфы и скрипки» (1908 – 1916), «Кармен» (1914), стихи, посвященные России, Петербургу.

С середины 1900-х гг. Блок выступает как критик и публицист. В статьях «Стихия и культура» (1908), «Народ и интеллигенция» (1919), он настойчиво ставит вопрос об общественном служении художника.

Блок не стал поэтом-реалистом по своему художественному методу, но основным содержанием его поэзии стала общественно-историческая реальность – русская жизнь в эпоху «среди революций» и реальный исторический человек этой эпохи.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учебное пособие"

Книги похожие на "Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учебное пособие" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ольга Быкова - Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учебное пособие"

Отзывы читателей о книге "Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учебное пособие", комментарии и мнения людей о произведении.