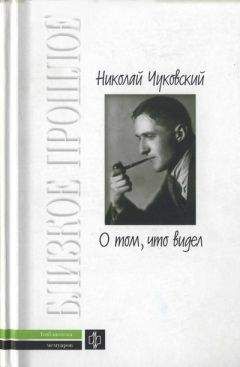

Николай Чуковский - О том, что видел: Воспоминания. Письма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "О том, что видел: Воспоминания. Письма"

Описание и краткое содержание "О том, что видел: Воспоминания. Письма" читать бесплатно онлайн.

Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965) известен прежде всего как автор остросюжетных повестей об отважных мореплавателях, составивших книгу «Водители фрегатов», и романа о блокадном Ленинграде — «Балтийское небо». Но не менее интересны его воспоминания, вошедшие в данную книгу. Судьба свела писателя с такими выдающимися представителями отечественной культуры, как А. Блок, Н. Гумилев, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, Ю. Тынянов, Е. Шварц. Будучи еще очень юным, почти мальчиком, он носил любовные записки от В. Ходасевича к Н. Берберовой. Обо всем увиденном с удивительным мастерством и чрезвычайной доброжелательностью Чуковский написал в своих мемуарах. Немало страниц «младший брат» посвятил своим старшим друзьям — «Серапионовым братьям» — И. Груздеву, М. Зощенко, В. Иванову, В. Каверину, Л. Лунцу, Н. Никитину, В. Познеру, Е. Полонской, М. Слонимскому, Н. Тихонову, К. Федину. Особая новелла — о литературном салоне Наппельбаумов. Квартиру известного фотографа, где хозяйничали сестры Ида и Фредерика, посещали Г. Адамович, М. Кузмин, И. Одоевцева и многие другие. Вторую часть книги составляет переписка с отцом, знаменитым Корнеем Чуковским. Письма, известные до сих пор лишь в меньшей своей части, впервые публикуются полностью. Они охватывают временной промежуток в четыре с лишним десятилетия — с 1921 по 1965 год.

Отрицатель

С Владиславом Фелициановичем Ходасевичем я познакомился в 1920 году, вскоре после его приезда из Москвы в Петроград, в 1921 году прожил с ним бок о бок несколько месяцев в глуши Псковской губернии и постоянно встречался с ним в Петрограде вплоть до отъезда его за границу в конце 1922 года. Потом я некоторое время с ним переписывался.

Он был превосходный поэт одной темы — неприятия мира. Он не принимал не какие-нибудь отдельные стороны действительности, — скажем, мещанство, как многие, или капитализм, как Блок и Маяковский, или революцию, как поэты-эмигранты, — но любую действительность, какой бы она ни была. Он писал:

Счастлив, кто падает вниз головой,

Мир для него хоть на миг, а иной.

Он утверждал, что всякое, любое проявление действительности доставляет ему только боль:

Мне каждый звук терзает слух.

И каждый луч глазам несносен.

В 1920 году, переехав из Москвы, он читал прелестное свое стихотворение:

Смоленский рынок

Перехожу.

Полет снежинок

Слежу, слежу.

Полет снежинок,

Остановись!

Преобразись,

Смоленский рынок.

С тех пор прошло несколько десятилетий, и желание его исполнилось — Смоленский рынок действительно преобразился. В Смоленскую площадь. Там теперь и высотное здание, и гастроном, и станция метро, и асфальт, и широкие проезды. Но если бы Ходасевич был жив и увидел это преображение, он не испытал бы ни малейшей радости. Торжество «малых правд», как он выражался, нисколько его не утешало. Любая форма бытия тяжела, безысходна. Впрочем, есть один выход — небытие, смерть. Или, на худой конец, подобие смерти — сон.

Есть у него стихотворение «В заседании». Там он писал:

Лучше спать, чем слушать речи

Злобной жизни человечьей,

Малых правд пустую прю.

Все я знаю, все я вижу,

Лучше сном к себе приближу

Невозможную зарю.

Даже искусство, лучшее из всего, созданного человечеством, не считал он достойным особого уважения. Вот как он описал свое посещение какого-то знаменитого музея, в котором собраны шедевры живописи:

Все рвется человечий гений —

То вверх, то вниз. И то сказать:

От восхождений и падений

Уж позволительно устать.

Невольно опускаю веки

Пред сонмом вакхов и мадонн,

И так отрадно, что в аптеке

Есть кисленький пирамидон.

Я никогда не разделял его взглядов и смотрел на мир совсем иначе. Но меня пленяло в нем поразительное чувство русского стиха — свойство крайне редкое и всегда обольщавшее меня в любом человеке.

Моя ранняя юность прошла в кругу тех петроградских литераторов, чьи поэтические вкусы были воспитаны «Цехом поэтов» и Гумилевым. Главной чертой этих вкусов было отрицание почти всей русской классической литературы и поклонение французам. Русская проза отрицалась целиком, — кроме прозы Пушкина да еще Достоевского, которого признавали великим, но не читали. Из русских поэтов XIX века считалось приличным чтить имена Батюшкова, Пушкина, Баратынского и Тютчева. О Некрасове говорили с ненавистью, о Лермонтове с презрением, обо всех остальных с гадливостью. Имена Фета, Полонского были просто ругательствами. Однажды в Доме искусств Георгий Иванов сказал мне, что людей, читающих стихи А. К. Толстого, он не считает людьми. Да и Пушкина они чтили только номинально, а по существу знали его плохо и считали устарелым и смешноватым. Помню, как однажды на большом собрании в клубе Дома искусств поэтесса Елизавета Полонская, желая сказать про стихотворение одного молодого поэта, что оно глупо и наивно, сказала, что оно напомнило ей стихотворение Пушкина «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда…». Ненависть их к стихам Блока вызывалась, между прочим, и тем, что они чувствовали связь этих стихов с русской поэзией второй половины XIX века — с Некрасовым, Фетом, Яковом Полонским.

В этом кругу прилично было любить Теофиля Готье, Эредиа, Леконта де Лиля, Рэмбо, Аполлинера. А с каким поразительным прононсом выговаривались эти имена, — в прононсе-то и заключался главный шик. Конечно, по-настоящему знали этих поэтов только те, кто постарше, — Гумилев, Георгий Иванов, Адамович, Одоевцева, Оцуп, М. Л. Лозинский, Бенедикт Лившиц, вернувшийся в 1922 году в Петроград из Киева, отчасти Вагинов. Зеленая молодежь поколения «Звучащей раковины» знала французских поэтов только понаслышке и повторяла их имена из попугайства. На наиболее даровитых представителей этой молодежи могучее влияние оказал другой поэт, тоже не русский — Редьярд Киплинг. Влияние его роскошных колониалистских баллад с их мужественным тоном и антигуманизмом легко заметить в стихах начала двадцатых годов таких поэтов, как Владимир Познер, Тихонов, Колбасьев, Елизавета Полонская.

(Я неоднократно встречался с мнением, будто Киплинг оказал влияние и на Гумилева. Думаю, это не верно. Колониализм Гумилева — французского происхождения, его Африка — французская колониальная Африка. Озеро Чад с изысканным жирафом и Сенегамбия, где валы поют в дифирамбе, — тогдашние французские владения. Капитаны в розоватых брабантских манжетах — французы. Его абиссинцы имеют в виду французов, когда говорят:

Ой, френджи, как они ловки

На выдумки и пустяки.

И людоеды его жарят Пьера, а не Питера.)

Мне все эти шикарные Сенегамбии и жареные Пьеры были чужды, я испытывал к ним смутную вражду с самого начала своих занятий в семинаре у Гумилева. И Ходасевич, с которым я близко познакомился летом 1921 года, поразил меня тем, что он весь был полон традициями русского стиха с его необыкновенным богатством скрытых ритмических ходов и способностью изображать внутреннюю жизнь человека. От него я узнал, что моя юношеская любовь, скажем, к Фету, не является позором, чем-то вроде дурной болезни, которую надо скрывать от окружающих.

Любопытно, что к русской прозе Ходасевич относился совершенно так же, как гумилевцы. Он говорил мне:

— Идет дождь, и едет поп на тележке. И дождь скучный-скучный, и тележка скучная-скучная, и поп скучный-скучный. Вот и вся русская проза.

Теперь подобные взгляды кажутся удивительными по своей слепоте, но в то время они были довольно широко распространены в среде художественной интеллигенции. Их, кроме сторонников «Цеха поэтов», так или иначе разделяли и Лунц, и Каверин, и Тихонов, и Колбасьев, — «цехисты» из вражды к горьковскому «Знанию», опиравшемуся на традиции русской классической прозы, а более молодые просто оттого, что были воспитаны на переводной прозе с механическим сюжетным построением, заполонившей русский книжный рынок перед Первой мировой войной. Для Ходасевича такая точка зрения была случайной и отражала только мнение среды, к которой он принадлежал, как и многие другие его высказывания. Прозой он не интересовался, он интересовался поэзией. А русскую поэзию он любил всей душой и знал удивительно.

Приехав в Петроград в разгар борьбы гумилевцев с Блоком, он сразу стал на сторону Блока. Перед Блоком он преклонялся, — и не перед Блоком «Стихов о прекрасной даме», а перед поздним, зрелым реалистическим Блоком, автором третьей книги стихов, «Возмездия», «Двенадцати». Помню, в 1922 году мы сидели с ним рядом у Наппельбаумов на диване и перелистывали только что вышедший сборник Блока «Седое утро». Ходасевич внезапно наткнулся на стихотворение:

Угреет. С богом. По домам.

Позвякивают колокольцы…

Этих стихов он до тех пор не знал. Он побледнел от волнения, читая.

— Как бы мне хотелось, чтобы я написал эти стихи! — воскликнул он. — Если бы я написал это стихотворение, я умер бы от счастья!

Он был маленький хилый человечек невзрачного вида. Я уже говорил, что на лбу у него была непроходящая экзема, которую он скрывал под челкой черных волос. Он был близорук и носил пенсне. Маленькое желтоватое личико его все время брезгливо морщилось. Глядя на него, я всегда вспоминал фразу, которую сказал Бунин об одном из своих героев: «Он был самолюбив, как все люди маленького роста». Не знаю, все ли люди маленького роста самолюбивы, но Ходасевич был болезненно и раздражительно самолюбив.

Довольно долгий литературный путь его был труден и сложен, и во всех своих неудачах, действительных или вымышленных, он видел каверзы и козни недругов. А между тем причина его неудач заключалась прежде всего в нем самом. Сначала он очень долго не мог найти своего места в литературе. Потом, после революции, он не умел найти своего места в жизни и кончил тем, что безнадежно запутался. Печататься он начал чуть ли не с 1905 года и лет около десяти писал чистенькие подражательные стихи — под символистов. Таких эпигончиков Брюсова, Бальмонта, Белого из сыновей адвокатов в Москве было много, и, естественно, относились к ним без почтения и печатали неохотно. Первая книжка его стихов «Молодость», вышедшая, кажется, в 1912 году, поражает своей бледностью и несамостоятельностью. Судя по ней, он и надежд никаких не подавал. А между тем он был очень высокого о себе мнения и озлобился — на весь мир и прежде всего на московский литературный круг. Вторая его книжка «Счастливый домик» несколько лучше, но тоже весьма незначительна. Главная ее тема — воспевание эстетизированного обывательского уюта. Это было модно в последние годы перед Первой мировой войной — как реакция на расплывчатость и отвлеченность символистов. Но Ходасевич в «Счастливом домике» был далеко не первый, последовавший этой моде, — до него ей отдали дань и Борис Садовской, и Кузмин, и другие. Да и тема домашнего уюта была для него совсем не органична, — он был человек трагичный, безуютный, неприкаянный. В «Счастливом домике» для читателя, знающего более позднего Ходасевича, уже справившегося с литературной шелухой, так долго мешавшей ему выразить самого себя, угадывается трагизм, который он с такой силой выразил впоследствии. Например, в таком четверостишии:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О том, что видел: Воспоминания. Письма"

Книги похожие на "О том, что видел: Воспоминания. Письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Чуковский - О том, что видел: Воспоминания. Письма"

Отзывы читателей о книге "О том, что видел: Воспоминания. Письма", комментарии и мнения людей о произведении.