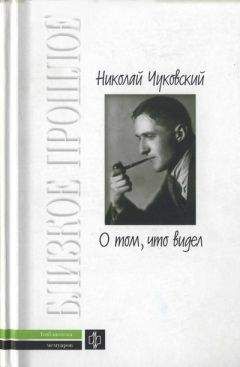

Николай Чуковский - О том, что видел: Воспоминания. Письма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "О том, что видел: Воспоминания. Письма"

Описание и краткое содержание "О том, что видел: Воспоминания. Письма" читать бесплатно онлайн.

Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965) известен прежде всего как автор остросюжетных повестей об отважных мореплавателях, составивших книгу «Водители фрегатов», и романа о блокадном Ленинграде — «Балтийское небо». Но не менее интересны его воспоминания, вошедшие в данную книгу. Судьба свела писателя с такими выдающимися представителями отечественной культуры, как А. Блок, Н. Гумилев, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, Ю. Тынянов, Е. Шварц. Будучи еще очень юным, почти мальчиком, он носил любовные записки от В. Ходасевича к Н. Берберовой. Обо всем увиденном с удивительным мастерством и чрезвычайной доброжелательностью Чуковский написал в своих мемуарах. Немало страниц «младший брат» посвятил своим старшим друзьям — «Серапионовым братьям» — И. Груздеву, М. Зощенко, В. Иванову, В. Каверину, Л. Лунцу, Н. Никитину, В. Познеру, Е. Полонской, М. Слонимскому, Н. Тихонову, К. Федину. Особая новелла — о литературном салоне Наппельбаумов. Квартиру известного фотографа, где хозяйничали сестры Ида и Фредерика, посещали Г. Адамович, М. Кузмин, И. Одоевцева и многие другие. Вторую часть книги составляет переписка с отцом, знаменитым Корнеем Чуковским. Письма, известные до сих пор лишь в меньшей своей части, впервые публикуются полностью. Они охватывают временной промежуток в четыре с лишним десятилетия — с 1921 по 1965 год.

Как-то раз в середине тридцатых годов Стенич явился к нам и сказал:

— Я сейчас целых два часа импонировал Тынянову.

Я отлично знал, что на его языке называлось «импонировать». Это значило так поговорить с человеком, чтобы задеть его за живое, взволновать и заставить раскрыться. «Импонировал» Стенич обычно не соглашаясь, а споря. Искусство «импонирования» требовало прежде всего глубокого знания собеседника, отгадки его внутреннего мира, умения невзначай коснуться той его раны, которая наиболее его мучает, и при этом не потерять, а завоевать его доверие и заставить его вывернуть себя наизнанку. Чем умнее собеседник, тем труднее ему «импонировать», а Тынянов был человек умнейший, тончайший, образованнейший, не менее остроумный и язвительный, чем сам Стенич. Вот почему Стенич был так горд своей удачей. Впрочем, я не вполне уверен, что он остался победителем в споре. Неизвестно, кто кого «переимпонировал». В конце тридцатых годов, когда Стенича уже не было на свете, я часто встречался с Тыняновым, и тот постоянно заговаривал со мной о Стениче, и всегда с уважением и каким-то тревожным интересом.

Стенич, открыватель талантов, один из первых заметил в Ленинграде двух поэтов — Бориса Корнилова и Александра Прокофьева. Оба они состояли в ЛАППе, а ЛАПП был полон поэтов, подражавших Крайскому и Евгению Панфилову, очень слабеньких и почти неотличимых друг от друга. И Стенич первый прокричал на весь город, что Корнилов и Прокофьев не просто несколько даровитее других, а титаны, по-новому изображающие мир. Слушали его с недоверием, но недоверие только подстегивало его энтузиазм. Переходя из дома в дом, из редакции в редакцию, влюбленно читал он «Улицу Красных Зорь» Прокофьева — всю книгу наизусть. Для меня «Улица Красных Зорь» — лучшая, любимейшая книга Прокофьева, — может быть потому, что полюбить ее заставил меня Стенич. Не меньше восхищался он и Корниловым и признавал первенство то одного, то другого. Они оба действительно резко выделялись среди толпы гладеньких эпигонов акмеизма, сладеньких «пролетариев», набожно воспевавших вагранки взятыми напрокат у Бальмонта ритмами, образами у имажинистов, — всей этой толпы, которая заглушала советскую литературу шумом своих мелких драк. Корнилов и Прокофьев писали о революции, о новой складывавшейся кругом жизни, писали новыми незалитературенными словами, писали смело и прямо, с юмором, с патетикой, с любовью к людям, с пристальным вниманием к действительности. И Стенич в пропаганду их стихов вложил весь свой бешеный темперамент. Разумеется, по своему обыкновению, он постарался подружиться с ними, поимпонировать им. Сошелся Стенич и еще с одним рапповцем — с Михаилом Чумандриным, — имя которого звучало грозно и страшно для питерских интеллигентов конца двадцатых годов. Это был молодой толстяк в косоворотке, самоуверенный, темпераментный, с самыми крайними левацкими взглядами. Его приверженцы дали ему прозвище «бешеный огурец». Он не признавал русских классиков, потому что они были дворяне, не признавал переводной литературы, потому что она сплошь буржуазная.

— Лучше своя телега, чем чужой автомобиль, — любил говорить он.

При его нетерпимости в понятие «свой» попадали чрезвычайно немногие. Все те писатели, которые с первых лет революции создавали советскую литературу, оказались для него не «своими», а «чужими», — просто потому, что были интеллигенты. «Своими» он признавал только некоторых рапповцев. Всех остальных он ненавидел и считал нужным истребить. Алексей Толстой — новобуржуазная литература, Маяковский — мелкобуржуазный поэт, Федин и большинство серапионов — правые попутчики…

Он казался несокрушимым в своей заскорузлой узости. Сверкая маленькими голубенькими глазками на толстом одутловатом лице, держал он свои сокрушительные речи — всегда от имени советской власти и мирового пролетариата, — и всякого, кто осмеливался ему возражать, немедленно причислял к контрреволюционерам. Он не был ни карьеристом, ни приспособленцем. Это не было средством для проталкивания в печать своих неумелых романов. Это был человек скромный, бескорыстный, даже аскетический. Нетерпимость его была искренняя.

— Он на чистом сливочном масле, — говорил про него Стенич. — Ни капли маргарина.

Тем более сокрушительной казалась его нетерпимость. И было нам чему удивляться, когда вдруг Чумандрин подружился со Стеничем.

Казалось бы, все в Стениче должно было бы быть ему чужим и противным, начиная с галстука. Чумандрин считал галстук признаком буржуазности, галстуков не носил и всех людей в галстуках брал под подозрение. Исключение из партии, непролетарское происхождение, знание трех языков, обоготворение Льва Толстого и Блока, любовь к стихам Мандельштама и Ахматовой — «этих внутренних эмигрантов», дружба с «правым попутчиком» Олешей — все должно было отвращать Чумандрина от Стенича. И вдруг оказалось, что то тут, то там их видят вместе. Причем Чумандрин хохочет от каждого слова Стенича и поглядывает на него не только ласково, но даже восхищенно. И пожалуй, еще удивительнее было то, что Стенич говорил про Чумандрина:

— Пишет пока плохо. Но дьявольски умен.

И вот на глазах у нас Чумандрин стал изменяться. Уже одно то, что мы увидели его лицо, прежде всегда насупленное, смеющимся, изменило наше представление о нем. Оказалось, что природа весьма щедро наградила его благодатным чувством юмора. Медленно, но упорно, как весенний лед, таяли его сектантские пролеткультовские представления о литературе. Прежде всего выяснилось, что он просто не читал всего того, что так ненавидел. Стенич прочел ему наизусть «Медного всадника» — и потряс. Чумандрин стал запойно читать Льва Толстого и чем больше читал его, тем лучше относился к современным писателям, жившим тогда в Ленинграде, — к Чапыгину, к Шишкову, к Форш, к Федину, к Слонимскому, к Козакову, к Никитину, к Зощенко. В Зощенко он просто влюбился, — здесь тоже сыграла роль его чувствительность к юмору. На наших писательских собраниях он стал говорить о Зощенко не только уважительно, но даже как-то робко. В «попутчиках», которых он так упорно громил и разоблачал, он вдруг увидел своих товарищей, единомышленников и стал деятельно сотрудничать с ними.

Я вовсе не собираюсь все это приписывать одному только влиянию Стенича. Это был общий процесс, который шел тогда подспудно, — слияние так называемой «пролетарской» литературы с так называемой «попутнической» в единую советскую литературу. И дружба Стенича с Чумандриным была только частным случаем, в котором проявился этот процесс. Чумандрин был умный, сложный, искренний человек, созданный революцией и воинственно преданный ей. Это резко отличало его от той толпы невежественных, завистливых и нечистоплотных карьеристов, которыми был переполнен РАПП.

Стенич дружил с ним до конца своих дней, постоянно с ним спорил, но в основном, самом главном, всегда оказывался с ним согласен. Это главное заключалось в их общей ненависти к мещанству, в общей любви к нашей революции и в вере в ее правоту.

У Стенича было много друзей, даже, может быть, слишком много, он не всегда был разборчив, сам понимал это и говорил, цитируя Стиву Облонского:

— Это мои постыдные «ты».

Но никого на свете не любил он так сильно, преданно и благоговейно, как Михаила Михайловича Зощенко. Он упивался каждой его строчкой. Вбежит в квартиру и, снимая пальто, скажет:

— Он мне сейчас читал предисловие к своей книге. Там есть такая фраза: «Эта книга написана простым суконным языком, доступным самому тупому читателю…»

И, протирая платком очки, качаясь от смеха, бормочет:

— Гениально… Гениально…

Для него Зощенко был не легким юмористом, высмеивающим обывателя, каким он казался всем, а писателем глубочайше трагическим. Для него это был титан, поднявший на своих плечах всю безысходную боль маленького человека. Он любил не столько рассказы Зощенко, сколько его повести — «Аполлон и Тамара», «Сирень цветет», «Записки Синягина». Конечно, любил и рассказы и видел в них то же, что в повестях, — не только смех, но и боль. Он любил Зощенко за его великий демократизм, за народность. Он видел в Зощенко одного из тех наиболее им чтимых писателей, которые, являясь искушеннейшими мастерами, свободно входят в сердце любого простодушного и неискушенного человека.

— Я хотел бы печататься на папиросных коробках и конфетных бумажках, — говорил Зощенко, и эти слова приводили Стенича в восторг, вызывали у него слезы умиления.

Они были связаны тесной дружбой, и Зощенко не только позволял Стеничу любить себя, но и сам любил его.

— Валя, он же нежный, как женщина!.. — сказал мне как-то Зощенко.

Я помню их вместе на улице — красивых, элегантных, с тростями в руках. Стенич высокий, а Зощенко маленький, оливково-смуглый, с офицерской выправкой, с высоко поднятой головой, с удивительно изящными маленькими руками и ногами. Они вместе фланировали по улицам, вместе сидели в кафе, вместе дружили с актрисами из Театра сатиры и понимали друг друга с полуслова. Называли они друг друга Теодор и Амадеус. Не помню, кто из них был Теодор, а кто Амадеус. Оба эти имени были взяты из повести Зощенко «Записки Синягина». Стенич острил шумно, броско, звонко, с восклицаниями, стараясь быть замеченным всеми, поразить всех и в то же время «работая» только для одного — для Зощенко. Пусть остальные думают о нем что угодно, принимают его за шута, за скандалиста, за проходимца, лишь бы Зощенко оценил, задумался, рассмеялся. Смеялся Зощенко еле слышно, голос у него был негромкий, ровный, и шутил он всегда с неподвижным лицом, так что не сразу поймешь — шутит он или говорит серьезно. Он в те времена был еще весь светлый, добрый, мягкий, еще не одолевали его припадки мрачности, как впоследствии…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О том, что видел: Воспоминания. Письма"

Книги похожие на "О том, что видел: Воспоминания. Письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Чуковский - О том, что видел: Воспоминания. Письма"

Отзывы читателей о книге "О том, что видел: Воспоминания. Письма", комментарии и мнения людей о произведении.