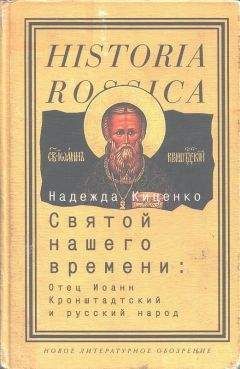

Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Еще одним симптомом душевной болезни, кроме страха, считалось несоблюдение причастия и непосещение церкви. Это были явные признаки удаленности человека от Бога и от общины. Советские авторы утверждали, что, поскольку панику при виде чаши или при звуках Херувимской песни в народе считали несомненным симптомом одержимости, люди в пограничном состоянии могли бессознательно проявлять эти признаки; трудно сказать, что возникало раньше — симптом или состояние{369}. Православные христиане полагали, что непосещение церкви и игнорирование причастия столь же типичны для сектантов, сколь и для умалишенных. Они распространили данный принцип еще дальше, иногда отождествляя сектантство не только с асоциальным поведением, но и непосредственно с помутнением рассудка{370}. К примеру, родители двадцатитрехлетней женщины, которая приезжала в Саров поклониться мощам преп. Серафима, вспоминали, как к их дочери пристали старообрядцы и попытались отговорить ее креститься тремя пальцами и поклоняться недавно канонизированному святому. Молодая женщина была настолько потрясена, что, по словам ее родителей, лишилась душевного равновесия: спустя три месяца после возвращения она буянила и проявляла другие признаки странного поведения. Родители просили о. Иоанна молиться об отпущении ее грехов (и, как следствие, об ее исцелении){371}. Точно так же и жена человека, который вступил в секту хлыстов, а потом попал в сумасшедший дом, связывала болезнь своего мужа с сектантством. Она просила не об исцелении мужа, а о том, чтобы он ушел из секты хлыстов и вернулся в лоно Православной церкви, очевидно полагая, что, как только связь с сектой будет разорвана, болезнь пройдет сама собой{372}.

С психическим расстройством связывали также и насилие, особенно сексуального характера. Воспринималось тогда это иначе, чем теперь, и обычно обидчика не обвиняли: зло сделано, жертва, возможно, сама его спровоцировала, и теперь ей самой и ее близким предстоит это расхлебывать. К примеру, измученная мать одиннадцатилетней девочки описывала, как ее дочь буквально потеряла голову от страха, когда пятнадцатилетний деревенский парень напал на нее в темноте. В письме от 1902 г. она писала с мрачной решимостью:

«Теперь она проводит день и ночь у меня на коленях и не дает мне отступить на шаг; другим не допускает подойти. Помолитесь, батюшка, хоть бы один конец ей или хоть она притихла и меня отпускала от себя хоть на часик, бывают же в семьях идиоты, я смирюсь с этим и не ропщу на Бога, согласна Батюшка каждый труд нести, но только не так»{373}.

Поражает, с каким стоицизмом люди, оказавшись в тяжелых ситуациях, отказывались переложить вину на кого-то другого. Распространенное в русской деревне снохачество, когда глава семейства мог склонить невестку к физической близости, как правило, не считалось болезнью; вместе с тем это могло стать причиной серьезного душевного расстройства. Примечательно, однако, что согрешившего свекра почти всегда упрекали в последнюю очередь. Так, священник с Кубани описывал ситуацию в семье его прихожан-казаков: сын вернулся домой с военной службы и обнаружил свою жену беременной, а по станице ходили слухи, что она согрешила с его отцом (не наоборот). И родственники, и соседи стали смеяться и издеваться над Стефаном. Он ожесточился, начал уходить по ночам из дому и перестал исповедоваться и причащаться. Далее, рассказывает священник, наступило обострение болезни: Стефан повсюду видел демонов, даже в храме. Священник осмелился предположить, что данное состояние весьма напоминает «беснование». Но что самое удивительное, родители Стефана попросили священника написать о. Иоанну, чтобы тот помолился за их сына, которого им было жаль. Нет и намека на раскаяние отца, нет ни слова сочувствия в адрес молодой жены{374}. То есть люди, писавшие о. Иоанну, считали отказ от исповеди и причастия опасным, асоциальным поведением. Отрыв от православия означал, что с человеком что-то неладно.

Врачи, святые и медицина

Если люди воспринимали болезнь как часть духовного и физического целого, то как же тогда они понимали процесс исцеления? Примеры их различного отношения к медицине и к о. Иоанну весьма поучительны. Когда речь шла об излечении больного, врачи, иконы и святые представляли собой средства одного порядка{375}. Сами врачи (особенно женщины) могли попросить о. Иоанна прийти к умирающим пациентам{376}. Однако в большинстве случаев люди обращались к пастырю, только когда их надежды на медицину рушились. К пастырю приходило множество писем от людей самого разного социального положения, где подробно описывалось, как больной пытался получить медицинскую помощь (более обеспеченные корреспонденты упоминали фамилии специалистов, у которых они консультировались), но тщетно{377}. Так, графиня Муравьева-Амурская просила батюшку помолиться за ее пятилетнего сына: «Умоляю Вас помолитесь за моего маленького 5 лет, сына Ваню, он очень опасно болен и доктора видят его в безнадежном состоянии. Но Бог все может и через Ваши усты он внемлет Вашей молитве»{378}. Другая женщина консультировалась со «знаменитым профессором Павловым» и признавалась в письме пастырю, что ее сыну стало лучше, хотя болезнь окончательно не прошла. Она добавляла при этом: «Я знаю, что ребенок страдает за мои грехи, я не ропщу на Бога, но тяжело видеть страдания ребенка, пусть уж лучше я бы сама страдала… я знаю, что Вашими святыми молитвами он поправится скорее, чем всякими лекарствами»{379}. Сравнение действенной силы молитв и лекарств, а также веру в благодатность паломничества находим в письме Павла Афанасьевского от 1897 г.:

«Сын ахнул головой когда упал 2 сажени в подвале. Мази, лекарства не помогали. Тем временем жене моей подходил последний день для отъезда в монастырь к празднику Успения Пресв. Богородицы. Я как муж ее Павел отпустил ее с Богом и сказал ежели будет хуже то дам знать, и представьте себе Батюшка например сегодня жена уехала а завтра сын встает и у его голова совершенно здорова. Не требуется даже помощь врача, только теперь он выговор имеет не ясный и ученье ему дается с большим трудом. Помолитесь чтоб он имел прилежание и охоту в учении»{380}.

Однако здесь к молитве и Божественной помощи прибегли, лишь когда увидели, что медицина бессильна. А например, когда Аверкий Самохин в письме от 5 мая 1906 г. просил о. Иоанна исцелить его сына, он даже не упоминал о врачах: «Всякие меры мы применяли служили молебны брали с чаши св. воды у трех церквей подносили под вынос с Чашой нет перемена этому невинному мученику»{381}. «Всякие меры» означает здесь «все возможные Божественные средства». То, что автор письма называет своего сына мучеником, — еще одно доказательство религиозного подхода к страданию. Сильнейшее подтверждение веры людей в молитвенный дар о. Иоанна находим в трех телеграммах, в каждой из которых описана схожая ситуация: кто-то только что умер, но нет ни малейших признаков разложения тела. Родственники сообщают о. Иоанну, что похороны отложены в надежде на то, что с помощью молитвы удастся воскресить покойного (по сообщению «Нового времени», такой случай был зафиксирован по меньшей мере один раз){382}.

Пастырь, как и многие его корреспонденты, признавал медицину. Сын писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина вспоминал, как его родители старались раздельно принимать у себя о. Иоанна и знаменитого доктора С. П. Боткина, чтобы не обидеть врача, и были поражены, когда увидели, что они приветствуют друг друга, как старые друзья{383}. Был случай, когда батюшка запретил консультироваться с врачами и ударил кулаком по столику с лекарствами; но чаще всего он не только рекомендовал, к кому из врачей обратиться, но и вызывал своего собственного. Он также соглашался выступить на открытии новых аптек или обществ гомеопатической медицины. По иронии судьбы, в период государственной политики атеизма советские исследователи обернули готовность пастыря советоваться с врачами против него же, называя такое поведение лицемерным для священника{384}. Однако здесь, как и во многих других отношениях, о. Иоанн просто разделял убеждения своей паствы: медицина и молитва сосуществовали в православной космологии тогдашней России, повторяя ситуацию позднеантичного периода{385}. Возможно, поэтому некоторые корреспонденты спрашивали, следует ли им обратиться к врачу, отправиться к святым местам (и если да, то куда именно) или приехать к самому пастырю{386}. Наиболее яркое доказательство веры людей в способности пастыря — то, что многие из них самостоятельно принимали решение отказаться от врачебной помощи. Удивительно, что чаще всего так поступали не малограмотные крестьяне, а образованные обеспеченные горожанки. Так, одна состоятельная женщина пишет:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.