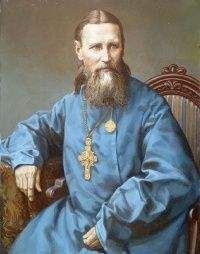

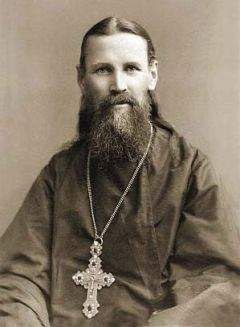

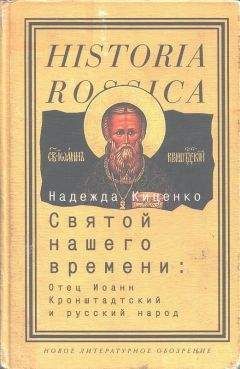

Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Как в письмах, так и во время посещения Пономарева о. Иоанн выступал в двух ипостасях — праведника, стремящегося к спасению, и православного священника. Денно и нощно вознося благодарение Господу за безмерную любовь людей и дарованную благодать, он по-настоящему ужасался мысли, что кто-то может впасть в искушение, назвав его божеством. Однако тревога батюшки не могла сравниться с яростью, которую он испытывал, когда видел то, что называл «злоупотреблениями», со стороны Пономарева и иже с ним. У о. Иоанна, как и у большинства православных клириков и иерархов, не было сомнений, имеют ли миряне «право голоса» на проповедование, сложение акафистов или организацию религиозного собрания без присмотра церковного лица. Ответ был отрицательный. В частности, о. Иоанн велел односельчанам Пономарева во всем слушаться только своих батюшек, а никоим образом не смутьянов — то есть мирян, проявлявших собственную инициативу. Как только оказывалось, что так называемые обожатели не выражали особого желания следовать резким и однозначным отповедям о. Иоанна, против них ополчалась большая часть духовенства{702}.

Первые репрезентации в прессе и полицейские рапорты

Совершенно иначе, чем духовенство, воспринимала и оценивала иоаннитов пресса. То, что церковь именовала «лжеучениями», пресса называла невежеством, и это чрезвычайно показательно. Однако их описания были во многом похожи. По сообщению газеты «Россия» от 9 сентября 1901 г., пятнадцать молодых женщин пришли в деревню Сустье Новгородской губернии и стали проповедовать ее жителям, что конец света близок, что о. Иоанн — посланец Божий и что всякий, кто хочет спастись, должен поехать в Кронштадт и служить ему. Женщины добавляли, что никакая работа не угодна так Богу, как плетение декоративных венков (в Кронштадте, под руководством более опытных наставников), и что они сами и главный у них, Петька, спасаются таким благочестивым образом, близ о. Иоанна. Однако главная газетная новость заключалась в другом. Пока жители деревни призывали священника, чтобы разобраться с загадочными гостьями, они исчезли, прихватив с собой трех девушек из этой деревни{703}.

Манера подачи истории в газете сильно отличалась от церковной. «Россия» не обращала особого внимания на упоминание молодыми женщинами о. Иоанна или Кронштадта — то есть как раз на то обстоятельство, которое имело первостепенное значение для духовенства. Журналиста волнует другое. Он потрясен ужасающе низким уровнем «просвещения» и пишет: «В деревне постоянно действует воспитательное и образовательное учреждения (церковь и школа), имеются пастыри духовные и светские, “старший брат” под боком (6 помещичьих усадеб при самой деревне), а между тем… приходят, неизвестно откуда, девицы, рассказывают всякий вздор, и этот вздор сразу всеми жадно воспринимается… Точно люди никогда решительно ничего воспитательного и образовательного не знали, точно это дикари какие-нибудь»{704}.

Затем журналист спрашивает читателей, нет ли здесь почвы для размышлений. Вопрос носил риторический характер и задал тон многим последующим публикациям на эту тему. Эсхатологическое сознание, продемонстрированное женщинами в Сустье, вызывало неприятие, даже отторжение у образованной части русского общества, и считалось худшим признаком «деревенской темноты». «Россия» поместила эту статью как своего рода эссе на тему отсталости деревенской России; ее автор не интересуется судьбой трех завербованных девушек. Однако их судьбой заинтересовался Департамент полиции. Полиция запросила информацию также и о «Петьке», упомянутом женщинами, и связалась с местными губернскими властями для получения более подробных сведений{705}.

Согласно полученному докладу, Петр Трофимов работал на фабрике в Санкт-Петербурге, пока ему не отрезало машиной левую руку. Тогда он стал коробейником и последние два года ходил по монастырям и молился. Трофимов часто приезжал к о. Иоанну в Кронштадт и читал его книги. Кроме того, он убедил нескольких девушек ходить вместе с ним и петь псалмы.

Пением этого трио привлекало деревенских жителей{706}. Однако певцы пытались также склонить народ идти с ними в Кронштадт к о. Иоанну для общей исповеди. Трофимову удалось уговорить крестьянина Ивана Петрова, его жену и одну девушку (а не трех, как писала газета «Россия»), Эта девушка осталась в Кронштадте и теперь занималась там плетением венков; отец навещал ее; оба заявляли, что довольны ее нынешним положением. Были также собраны дополнительные свидетельства крестьян, присутствовавших, когда Петр Трофимов со товарищи выступали в доме Тимофея Иванова. По их словам, певцы исполняли духовные стихи и молитвы в честь о. Иоанна и других, «но понять смысл их трудно»{707}. Неясно, действительно ли крестьянам было трудно понять песнопения, или же это был акт самозащиты, чтобы власти не могли понять, что они об этом думают. Однако власти все-таки приводят слова крестьян о том, что о. Иоанна должно почитать как Бога и что он «лучше, чем наши попы». Остается неясным, принадлежат ли эти высказывания крестьянам, самому Трофимову или же чиновникам, оформлявшим их свидетельства. Эти трое также называли себя «слугами отца Иоанна» и «апостолами». В общем-то, эпизод, описанный в «России», не был чем-то новым — согласно показаниям жителей деревни, Трофимов в каждый свой приход вербовал кого-нибудь и увозил с собой в Кронштадт.

Мобилизация правительства: Департамент полиции и Святейший Синод

Несанкционированные передвижения людей, особенно несовершеннолетних, находились в ведении полиции, однако религиозный аспект происходящего означал, что дело необходимо передать в соответствующие инстанции. Поэтому полиция передала дело Трофимова обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву{708}.

Действия полиции, Министерства внутренних дел, обер-прокурора, местного епископа и Святейшего Синода на ранних стадиях зарождения иоаннитского движения демонстрируют, как властные структуры Российской империи конца XIX — начала XX в. объединенными усилиями справлялись с отклонениями в религиозном поведении.

С точки зрения православных иерархов, обвиняемые были «вожаками» заблуждавшихся обожателей о. Иоанна. И независимо от того, были ли они сектантами или просто стремились к наживе, их считали шарлатанами. Для Церкви неправославная религиозность, сопряженная со сбором средств у крестьян, была синонимом вымогательства. Не менее существенна, однако, последовательно проводимая церковными иерархами политика размежевания о. Иоанна с его предполагаемыми последователями. Их настойчивость подтверждает, что о. Иоанн смог развеять все подозрения в свой адрес и закрепил за собой в глазах иерархов репутацию надежного священника, «своего».

Готовя свой ответ 29 декабря 1901 г., Победоносцев проконсультировался с Гурием, архиепископом Новгородской епархии. По мнению архиепископа, Трофимов, как и многие другие вожаки почитателей о. Иоанна (о которых он был прекрасно осведомлен), использовал имя пастыря как прикрытие. На самом деле, по словам Гурия, эти авантюристы преследовали меркантильные цели. В основе их действия лежала либо примитивная жажда наживы, либо создание «вредной» секты. В ответ Победоносцев только заметил, что считает своим долгом проконсультироваться в Министерстве внутренних дел по этому поводу — и что, по его мнению, следовало выслать Трофимова из Новгородской губернии и установить за ним строгое полицейское наблюдение.

Таким образом, Синод в деле Трофимова больше всего беспокоила возможность появления новой секты, полицию же прежде всего интересовали несанкционированные перемещения населения и факты финансовых вымогательств{709}. Однако, несмотря на разные причины для беспокойства, обе структуры обвиняли активистов движения в нарушении законов о свободе вероисповедания и свободе печати, утвержденных в феврале 1903 г. и в октябре 1905 г.{710} Соответствующая инстанция — в данном случае Синод — разрабатывала линию поведения в том, что касается религии, МВД ее санкционировало, а полиция воплощала в жизнь. Если полиция подозревала наличие секты еще до того, как получала соответствующее извещение об этом от церковных властей, то первым делом связывалась с МВД, — в частности, с Департаментом духовных дел иностранных исповеданий, — которое, в свою очередь, связывалось с Синодом для получения указаний. В рассматриваемом нами случае полиция передала дело Трофимова религиозным властям, поскольку нуждалась в четких директивах{711}.

Как в деле Трофимова, так и позднее Синод стремился любой ценой обвинить лиц, подозреваемых в сектантстве. Дело «иоаннитов» (у них по-прежнему не было официального названия) от 1904 г. особенно наглядно демонстрирует, что Синод активно участвовал в формировании образа иоаннитов и в сборе порочащих их сведений.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.