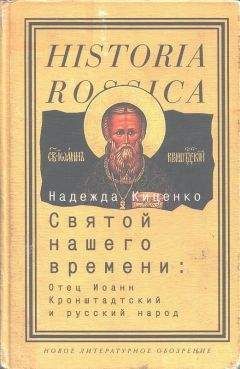

Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

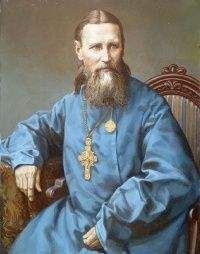

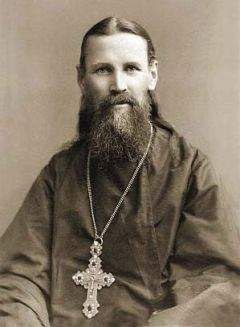

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Однако церемония на этом не закончилась, ибо о. Иоанн должен был быть погребен не в Кронштадте, где он прослужил пятьдесят три года, а в женском монастыре, основанном им в Санкт-Петербурге. Гроб с его телом был перевезен по льду в Ораниенбаум в сопровождении 94-го Енисейского полка и нескольких военных оркестров, игравших традиционный для XIX в. гимн «Коль славен наш Господь в Сионе»{876}. За гробом шла толпа в двадцать тысяч человек, поющая православные похоронные песнопения. По пути процессия делала остановки в таких значимых местах, как Морской собор, Церковь Богоявления, часовня в Кронштадте, а также Исаакиевский собор, Варшавский вокзал и здание Святейшего Синода в Санкт-Петербурге, во время которых совершались краткие литии. Жители выглядывали в окна и забирались на крыши и ворота, чтобы понаблюдать за процессией. Столь частые остановки для кратких богослужений были необходимы, поскольку на похороны в монастырь на Карповке пускали только по билетам. Присутствие на литии позволяло любому жителю Санкт-Петербурга попрощаться с о. Иоанном. Провожавшие батюшку из Кронштадта к его последнему пристанищу проходили по двадцать пять верст в день{877}.

Выбор женского монастыря на Карповке для погребения о. Иоанна в итоге определил главное место паломничества для его почитателей. В судьбах святых местонахождение мощей играет ключевую роль; при этом оно может не совпадать с тем местом, где святой провел свою жизнь (так случилось, когда мощи св. Николая были перевезены из Мир в Бари). Люди, стремившиеся увидеть святого и прикоснуться к нему при его жизни, теперь обрели возможность непосредственного, физического контакта с благодатным захоронением{878}. Санкт-Петербург подходил для погребения о. Иоанна больше, чем Кронштадт, в первую очередь по географическим соображениям, и всякий, кто приезжал в город, без труда мог найти дорогу на Карповку. Для самого монастыря, безусловно, захоронение на его территории о. Иоанна стало нескончаемым источником благодати и дохода{879}. Именно поэтому кронштадтские власти в судебном порядке расследовали подозрительные обстоятельства, связанные с завещанием о. Иоанна. Оно было составлено настоятельницей монастыря Ангелиной, когда батюшка был уже при смерти. Согласно этому завещанию, все отходило ее монастырю. А власти Кронштадта тоже хотели извлечь свою выгоду и после смерти о. Иоанна, как они это делали при его жизни{880}. Изначально планировалось, что его квартира станет чем-то средним между часовней и Домом-музеем, однако самые важные из принадлежавших ему вещей были перевезены на Карповку. Несмотря на то что в конце концов в Кронштадте была построена семейная усыпальница, она не привлекала внимания паломников. Попытки создать другие места поклонения — склеп матери о. Иоанна и часовню над могилой его жены — также не увенчались успехом{881}.

Это и неудивительно, поскольку их значение теперь было чисто историческим, в то время как он — то есть его мощи — по-прежнему оставался доступен людям. Здесь явственно проступает различие между святыми и другими широко известными лицами. К примеру, интересно посетить дом и сады Моне в Живерни. Совсем иное дело — святой. Его задача — обеспечить своим почитателям постоянный доступ к Божественной благодати через свои молитвы и свои мощи. Возможно, о. Иоанн и умер, но для своих почитателей он был по-прежнему жив телом и душой: его путь святого только начался. Монахини начали собирать свидетельства о посмертных чудесах исцеления во время погребения, а затем в часовне, где был погребен о. Иоанн{882}.

На пути к канонизации, 1909–1917 гг.

Начало процессу увековечивания памяти о. Иоанна было положено императорским рескриптом от 12 января 1909 г. Описывая пастыря как праведника и молитвенника за всю Землю Русскую, Николай II призывал ежегодно и всенародно отмечать день поминовения о. Иоанна и так же широко в наступающем году почтить его память в сороковой день со дня его кончины. Кроме того, он выразил надежду, что Святейший Синод предпримет и другие шаги{883}.

Синод откликнулся незамедлительно. 15 января 1909 г. он выступил с официальным заявлением, в котором постановил опубликовать императорский рескрипт и проводить поминальные службы как в обычных, так и в военных церквях. В нем также содержалось требование учредить семинарские стипендии имени о. Иоанна, поместить его портреты в православных школах, семинариях и академиях; ввести его труды в программу по гомилетике; учредить в Архангельске православные школы его имени, назвать в его честь недавно созданную школу в Житомире и добиться, чтобы монастырь на Карповке получил статус «первоклассного». Процесс увековечивания, конечно, начался еще при жизни о. Иоанна, но тогда он был локальным и шел от народа, «снизу»: например, приходские школы писали прошения в Синод, чтобы их назвали именем о. Иоанна, поскольку он был их первым, или главным, или единственным жертвователем{884}. После смерти пастыря высший церковный орган России и Николай II придали процессу новый импульс{885}.

Увековечивание памяти о. Иоанна и выдвижение его в качестве образца для подражания принимали и другие формы. В сборнике панегириков, произнесенных на поминальных службах в его честь и вскоре после этого опубликованных, церковные иерархи противопоставляли его либеральным тенденциям внутри Церкви. Епископ Таврический Алексий противопоставлял о. Иоанна либералам и борцам за свободу, превознося пастыря и прося прощения уже за одно упоминание в храме этих «эпитетов»{886}. Прежде всего епископы и священники отмечали, что о. Иоанн продемонстрировал единственный путь служения обществу и людям — не через внешние изменения, а через духовное возрождение каждого человека{887}. Смерть батюшки послужила поводом для осуждения таких инициатив, как приходские реформы. Говорилось, что эти реформы «сразу пошли не в том направлении», то есть начались с составления правил и уставов, а не с духовного возрождения прихода{888}. Таким образом, после своей смерти о. Иоанн стал символом, который использовался в борьбе против структурных реформ церкви.

В жизнеописания о. Иоанна, составленные в период 1908–1918 гг., было добавлено несколько новых элементов, с учетом его возможной канонизации. Наиболее ценный источник — Общество памяти отца Иоанна Кронштадтского, которое занялось сбором и публикацией воспоминаний о батюшке. В журнале «Кронштадтский пастырь», выходившем в 1912–1917 гг., публиковались как воспоминания, так и сообщения о чудесах. Сбор материала продолжался даже после 1917 г., но к началу 1920-х гг. прекратился{889}. В этих официальных описаниях появляются новые элементы. Первый из них — подчеркивание «надклассовости» о. Иоанна — сменяется указанием на то, что он является человеком из народа. Так, в 1912 г. генерал-лейтенант Д. А. Озеров писал о визите о. Иоанна в Териоки во время русско-японской войны 1904–1905 годов:

«Стою я около Батюшки, всеобщего нашего, родного отца Иоанна, смотрю на толпу у крыльца и кажется мне, что тут вся Русь наша, святая, измученная, простая, родная Русь: мужички темные, солдатики измученные, монашенки недалекие, и над ними на возвышении отец Иоанн, горячая и непоколебимая вера которого всех утешает, ободряет; просто, бесхитростно, без рассуждений и умствований, — по-русски, по-старому, по-древнему, библейскому»{890}.

Это внимание к низшим классам исчезло после революции 1917 г. Как только старого самодержавного строя не стало, классовые различия, казавшиеся столь чувствительными в 1908 г., потеряли для пишущих о нем литераторов прежнее значение. И в эмигрантских, и в российских публикациях (после 1988 г.) снова подчеркивается «универсальный характер» притягательности о. Иоанна{891}. Тем не менее в период 1908–1917 гг. влияние радикальной критики и скандала с иоаннитами на общественное мнение было еще столь велико, что литераторам из интеллигенции стало трудно представить, что и они некогда вступались за о. Иоанна. И поэтому им было удобнее приписать его к разряду «простых людей». С другой стороны, не нужно забывать, что Церковь в пореформенную эпоху стала возлагать надежды на простых людей, а не на образованное сословие{892}.

Второе изменение в посмертных репрезентациях о. Иоанна — больший акцент на его почитательницах, преимущественно — как это было в аналогичных случаях во Франции и в США — в негативном духе{893}. Алексей Макушинский, который мальчиком пел в соборе св. Андрея в 1891–1904 гг., позднее вспоминал, что, «когда женщины узнавали, что проедет о. Иоанн, они полностью теряли разум, бросались под копыта лошади с криком: “Слава Богу, пострадала за Христа!”»{894} Один священник говорил, что о. Иоанн «вырывался из цепких рук излишне восторженных почитателей и — особенно — почитательниц»{895}. Все эти свидетели стремились передать свои положительные впечатления об о. Иоанне. В связи с этим примечательно, что, характеризуя его аудиторию, они подчеркивают ее низкое социальное происхождение, «невежество» и преимущественно женский состав — притом, что при его жизни паломники, приезжавшие в Кронштадт, указывали на социальную неоднородность, а также смешанный половозрастной состав паствы. Другие приверженцы о. Иоанна намеренно оборачивали упоминание о женщинах-почитательницах ему во благо. Они писали, что смерти Достоевского, Чайковского и Менделеева имели резонанс только в культурной части общества, «совершенно не проникая в глубины народные»; смерти таких полководцев, как Суворов или Скобелев, затронули более широкую часть населения, «но их имена почти чужды женской половине населения». И только «святой» о. Иоанн сумел объять воображение всего народа, «всю любовь наиболее любящей половины нации — женщин». Завоевав любовь женской части населения, о. Иоанн, говоря символически, покорил душу народа{896}. Возможно, упоминание, зачастую негативное, об «экзальтированных» и «ненормальных» отношениях между женщинами и прославленными религиозными деятелями было завуалированной попыткой заклеймить отношения между императрицей (и, шире, царским режимом) и Распутиным{897}. В период 1908–1917 гг. более всего замалчивались в описаниях о. Иоанна его политические высказывания. В условиях, когда революция 1905 г. была решительно подавлена, а старый строй, который пастырь отстаивал столь горячо, продолжал сохраняться и после его смерти, его политические воззрения казались менее важными, чем его христианские добродетели как святого.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.