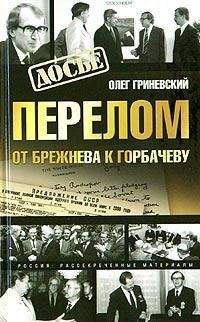

Олег Гриневский - Перелом. От Брежнева к Горбачеву

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Перелом. От Брежнева к Горбачеву"

Описание и краткое содержание "Перелом. От Брежнева к Горбачеву" читать бесплатно онлайн.

Восьмидесятые годы ХХ века стали переломными в новой истории и судьбе России. Автор книги – непосредственный участник описываемых событий, в те годы посол по особым поручениям, руководитель делегации СССР на Стокгольмской конференции по разоружению в Европе, рассказывает о том, как менялась внешняя политика Советского Союза в переходный период от Брежнева к Горбачеву и какие изменения начались в МИДе с приходом нового министра Э. Шеварднадзе. Вы узнаете, ценой каких усилий и противоборств формировалась новая политика СССР и США в области международной безопасности и что же на самом деле происходило тогда, в 1983-1987 годах, за кремлевскими стенами…

А с Лубянки 4 декабря поступила бумага за подписью председателя КГБ В.М. Чебрикова, которая следующим образом определяла задачи советской делегации в Стокгольме:

1. Не раскрывать нашей военной деятельности и боеготовности.

2. Постараться ограничить военную активность США в Европе — переброску их войск, и особенно в районы, примыкающие к границам социалистического лагеря.

3. Постоянно подпитывать мобилизацию антивоенных движений в Европе.

Но и здесь больше говорилось о том, что не надо делать. Поэтому по— прежнему оставался проклятый российский вопрос — что делать?

Своими новыми заботами я поделился с Корниенко и Ковалевым — с каждым по отдельности. Их советы были на удивление одинаковы — не мудрите, Гриневский, а напишите вместе с ведомствами обычные директивы в том духе, как их готовили к Мадридской конференции СБСЕ.

Такие директивы вскоре были готовы. Разумеется, начинались они с трафаретной фразы о том, что, основываясь на оценке положения дел, сделанной в заявлении Андропова, «следует разоблачать милитаристский курс США и НАТО, который создает угрозу миру в Европе». При этом особо подчёркивать, что появление Першингов «ведет к новому витку гонки вооружений, росту напряженности и нестабильности в Европе и может серьезно затруднить разработку мер укрепления доверия и безопасности на Стокгольмской конференции». Правда, об уходе с конференции в директивах не говорилось. Линия Громыко победила.

Что касается собственно мер доверия, то директивы были строго поделены на две части.

В первой части делегации предписывалось «поставить в центр внимания конференции крупные инициативы, осуществление которых могло бы сыграть важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе». К ним относились обязательства о неприменении первыми ядерного оружия и Договор о неприменении силы вообще. Кроме того, делегация должна была «продвигать» предложения об освобождении Европы от химического оружия, а также о неувеличении и сокращении военных расходов. Если нейтралы предложат создание безъядерных зон на Севере Европы, в Центральной Европе и на Балканах, то заявить о нашем положительном к ним отношении. Это были так называемые политические меры доверия.

А во второй части директив говорилось о необходимости разработки военных мер доверия, которые, впрочем, уже выдвигались на XXVI Съезде КПСС и в совместных документах Варшавского договора. А именно: ограничение масштабов военных учений, уведомление о крупных военных учениях сухопутных войск ВМС и ВВС, уведомление о крупных передвижениях и перебросках войск, а также приглашение наблюдателей на такие мероприятия. И хотя в директивах было подробно расписаны параметры, начиная с которых такая деятельность подлежала бы уведомлению, в целом все эти меры не шли дальше того, что уже обсуждалось в Мадриде.

Разумеется, делегации надлежало отводить все попытки США и НАТО навязать рассмотрение таких мер как транспарентность, обмен информацией и контроль. Даже обсуждать их было нельзя — только отводить.

И после изнурительных межведомственных баталий для нас в делегации ключевой была сохранившаяся в директивах фраза: «Вести дело к тому, чтобы конференция приступала к рассмотрению и согласованию мер доверия в военной области как уведомительного, так и ограничительного характера». Она позволяла нам вести параллельные переговоры, как по политическим, так и по военно— техническим мерам доверия.

В таком виде эти директивы без обсуждения были приняты на Политбюро. Только Черненко прошелестел задыхающимся голосом:

— Вопросы есть? Замечания есть? Нет! Переходим к следующему пункту повестки дня.

А через несколько дней меня буквально наповал сразил Громыко. Он вызвал, чтобы дать указания, как писать его речь в Стокгольме, и в ходе их обсуждения, как бы невзначай, бросил:

— Забудьте, Гриневский, что у вас есть вторая часть директив. Ведите переговоры только по крупным политическим мерам. Повторяю, забудьте о всяких там уведомлениях и наблюдениях.

— Андрей Андреевич, — сказал я, — но в таком случае переговоры становятся бессмысленными. Если мы не заинтересованы в договоренности по мерам доверия, если нам вообще не нужны эти переговоры, то лучше их тогда не начинать. Мы уже ушли из Женевы и Вены. Всем будет ясно, почему мы не пойдем теперь в Стокгольм.

Андрей Андреевич Громыко внимательно на меня посмотрел и неожиданно пустился в рассуждения:

— Цели политики Рейгана не ясны. Что это –ковбойская игра, кто первым моргнёт? Или в Вашингтоне считают, что применение ядерного оружия может быть инструментом политики, и потому готовят внезапный ядерный удар?

В этой обстановке, — твердо сказал он, — Стокгольм единственное светлое пятно на темном фоне. Нам этот форум выгоден. Вам нужно вести дело так, чтобы этот огонек не погас ни при каких обстоятельствах. Понятно? Ни при каких обстоятельствах. На первых сессиях вы должны размотать — какова их позиция и каковы их намерения. Тогда нам будет легче определиться.

В этом диалоге был весь Андрей Андреевич Громыко. Долго потом я вспоминал его слова. Еще Прокофий Возницын, первый русский посол, направленный Петром Великим на международные переговоры — Карловицкий конгресс, — бросил однажды в сердцах:

— Нет должности более окаянной, чем быть послом российским на переговорах с иноземными послами.

И действительно: стрелецкий приказ в одну сторону тянет, посольский — в другую, а «пытошный» приказ боярина Ромадановского также свои интересы блюдёт. Хорошо еще Великий государь силу имеет протащить свою линию сквозь эти боярские дрязги. А у нас? Одним словом — Политбюро.

ГЛАВА 3

(Любознательный читатель может пропустить эту главу и сразу перейти к следующей.)

АЗБУКА ДИПЛОМАТИИ СБСЕ

Отношение Москвы и Вашингтона к дипломатическим переговорам в годы Холодной войны было не одинаковым.

Советский Союз явно отдавал предпочтение широким международным форумам, рассматривая нейтралов как потенциальных партнёров и надеясь на разлад в стане НАТО. А в Вашингтоне отношение к многосторонним переговорам было настороженным — конкретных результатов там практически нет и используются они как трибуна для советской пропаганды. Пример — шестнадцатилетние безрезультатные сидения в Вене на переговорах по сокращению вооружений в Центральной Европе. Переговоры в женевском Комитете по разоружению для США тоже были мало выгодными, а опыт ООН ещё больше разочаровывал.

Исключением из этого правила был, пожалуй, лишь так называемый европейский процесс — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Но и европейский процесс таил в себе много скрытых пружин и загадок. Вот одна из них.

Идея созыва общеевропейского форума для признания существующих границ и режимов в Восточной Европе родилась в Советском Союзе ещё в хрущевское десятилетие. Тогда он переходил от наступления к обороне и такое признание должно было помочь стране Советов окопаться на занятых рубежах. Естественно, Запад воспринял идею общеевропейского форума настороженно и даже негативно — там в отношении Восточной Европы строились иные планы. А фиксация существующих границ была бы новым подтверждением старого «ялтинского раздела» Европы на сферы влияния.

Однако в начале 70-х годов Советскому Союзу удалось осуществить свой замысел — закрепить «статус— кво» в Восточной Европе, но не на общеевропейской конференции, а путем комплекса соглашений с ФРГ[37]. Его венчало четырехстороннее соглашение по Западному Берлину 21 декабря 1972 года, которое подтверждало существующее там положение и гарантировало свободу доступа в этот город. Одновременно было подписано соглашение о взаимном признании ГДР и ФРГ.

Это был крупный успех советской политики. Москва получила то, чего добивалась почти два десятилетия. Но вот парадокс: она сама тут же ставит свою победу под сомнение и просит подтвердить существующие в Европе границы — а значит и свою победу — на общеевропейском совещании.

Зачем? Почему?

Разумеется, можно понять желание подкрепить достигнутый успех ещё и декларацией общеевропейского совещания. Особенно, если удача сама идет в руки. Однако в дипломатии так не бывает. Как и в бизнесе, там существует жесткий закон — если хочешь получить что— то, должен платить. Торг идет нещадный — как на ближневосточном базаре. Однако если в комплексе германских договоренностей был заинтересован не только Советский Союз, но и ФРГ, которая таким путем подводила черту под остатками второй мировой войны, то у других участников общеевропейской конференции такой заинтересованности не было. Все они в свое время решили эти проблемы. Значит надо платить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Перелом. От Брежнева к Горбачеву"

Книги похожие на "Перелом. От Брежнева к Горбачеву" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Гриневский - Перелом. От Брежнева к Горбачеву"

Отзывы читателей о книге "Перелом. От Брежнева к Горбачеву", комментарии и мнения людей о произведении.