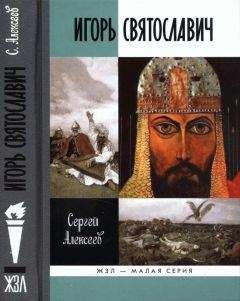

Сергей Алексеев - Игорь Святославич

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Игорь Святославич"

Описание и краткое содержание "Игорь Святославич" читать бесплатно онлайн.

Князь Игорь Святославич Новгород-Северский (1151—1201) вошел в историю благодаря единственному событию — неудачному походу против половцев в 1185 году, в результате которого впервые пятеро русских князей оказались в плену на чужбине. Поход этот описан в двух летописных повестях, а главное, в эпической поэме «Слово о полку Игореве». Именно она принесла Игорю славу — едва ли вполне заслуженную, ибо это был лишь один из многих удельных правителей того времени, не самый заметный и не самый выдающийся.

На страницах книги доктора исторических наук Сергея Алексеева действуют не поэтические герои, а исторические персонажи — Игорь и Святослав, «Буй Тур» Всеволод и его тезка Большое Гнездо, Кончак и Ярославна. Это не классическая биография, а портрет персонажа второго плана, проступающий на фоне бурной, насыщенной событиями эпохи междоусобных войн и походов в Степь, благородных деяний и клятвопреступлений. Самый заметный из его поступков, давший русской культуре и истории «Слово о полку Игореве», стал для князя самым злосчастным, но обессмертил его имя.

Двадцать третьего февраля 1184 года у Дмитрова объявились половецкие отряды во главе с Кончаком и крещеным лукоморским ханом Глебом Тиреевичем и стали грабить окрестности города. Святослав, узнав об этом, выступил вместе с Рюриком из Киева и призвал на помощь младшего брата, черниговского князя Ярослава. У села Ольжичи войско, дожидавшееся подхода Ярослава, соединилось с его ратью. К этому времени стало известно, что напуганные половцы, не сотворив особой «пакости», повернули в Степь, поэтому Ярослав посоветовал: «Ныне, братья, не ходите. Но, выгадав время, если даст Бог, летом пойдем», — на что Святослав и Рюрик согласились. Так родилась мысль об общем походе на половцев.

Тем не менее, чтобы преподать урок половцам, Святослав послал на них сыновей Олега и Всеволода, отдав их под начало Игоря Святославича. Игорю в тот момент было почти 33 года. Олег в этом возрасте уже успел повоевать с великим князем и едва избежать войны с собственным отцом, а по смерти последнего побороться, хотя и безуспешно, за Чернигов. Отец был, наверное, немногим старше, когда сел в Новгороде Великом. Дед был моложе, когда на Нежатиной Ниве в битве с ним пал великий князь Изяслав… А Игорь, немало потрудившись ради того, чтобы киевский стол достался бывшему врагу, и не получив от него ничего, тихо сидел в Новгороде-Северском. Он был, пожалуй, даже не вторым после великого князя — выше его стоял Ярослав Черниговский; тот, по крайней мере, сам решал, когда и куда ему идти, а Игоря посылали, будто какого-то воеводу. Участь «младшего» князя — быть в тени старшего.

Рюрик отправил в общий поход против половцев своего родственника, переяславского князя Владимира Глебовича. Однако в отсутствие верховных князей старая вражда Ольговичей и Мономашичей дала о себе знать. Еще до объединения сил Владимир Глебович потребовал у Игоря права ехать впереди рати, ссылаясь на обычай, установившийся в «Русской земле», то есть среди Мономашичей Киевщины. Игорь, сам жаждавший славы и видевший себя главой похода, отказал. Рассерженный Владимир не просто повернул вспять — совершил набег на северские города и захватил здесь «много добычи».

Тогда Игорь повернул обратно большую часть киевских полков, передав их под начало Олега Святославича и своего племянника Святослава Рыльского, сам же с двумя Всеволодами Святославичами — киевским княжичем и собственным братом, уже славным воителем, которого придворные певцы заслуженно называли «Буй Тур», отправился искать половцев. С собой Игорь взял младших сыновей — Святослава-Андрея на и Романа. Это был их первый поход, ранний даже по древнерусским меркам. Святославу еще не исполнилось восьми лет; время рождения Романа неизвестно, но он был еще младше. Очевидно, воинскую науку новгород-северский князь считал важной для сыновей. Игоря сопровождали ханы «черных клобуков» Кулдырь и Кунтувдый с небольшим числом соплеменников.

У реки Хирии Игорь обнаружил половецкие шатры. При виде его дружины половцы снялись с лагеря и бросились наутек. Тех, кто не успел переправиться через реку, захватили русичи и их союзники. Ночью шел дождь, и Хирия разлилась, так что Игорь не стал гнаться за степняками — они и так достаточно пострадали, в панике потопив при переправе множество скота, коней и шатров. Игорь вернулся в Новгород-Северский с победой и добычей. После этого он расквитался с Владимиром Глебовичем, жестоко разорив город Глебов в окрестностях Переяславля{248}.

Святослав между тем готовил большой поход на орду Кобяка, кочевавшую в Нижнем Поднепровье. Святослав и Рюрик разослали гонцов ко всем соседним князьям, призывая собраться в Киев в начале лета. На зов великого князя прибыли Мономашичи, а также князья северо-западных киевских уделов, пришла помощь из союзного Мономашичам Галича. Всего собралось 12 князей. Из Ольговичей были только два младших сына самого Святослава — Мстислав и Глеб. Послы из Чернигова и Новгорода-Северского отговорились неудобством избранного великим князем пути: «Далеко нам идти вниз по Днепру. Не можем своей земли оставить. Вот если пойдешь на Переяславль, то соединимся с тобой на Суле».

Святослав понял, что его «братия» просто не желает сражаться с готовыми к войне половцами, предпочитая набеги на небольшие стойбища, а потому, «не любя свою братию, поспешил путем своим, сопутствуемый Божьим промыслом».

Спустившись по Днепру, русское войско перешло реку по Инжир-броду и вышло на «ратное», вражеское левобережье. Местонахождение ханов «лукоморской орды» с их основными силами пока оставалось неизвестно. На розыски за реку Орель, приток Днепра, послали передовые полки во главе с Владимиром Глебовичем и еще пятью младшими князьями. Владимир сам попросил Святослава: «Моя волость пуста из-за половцев — пусти меня, отче, вперед в сторожах». Ему придали более двух тысяч союзных кочевников-берендеев. Поиск половецких становищ продолжался пять дней. Наконец неприятель показался.

Увидев приближающиеся русские полки, передовые заставы Кобяка обратились в бегство. Владимир пытался нагнать врагов, но безуспешно — те были далеко впереди. Не желая попасть в засаду, переяславский князь остановил войско и отошел на север, к Орели. Между тем бежавшие половцы принесли вести своему хану. Решив, что они имели дело со всей русской ратью, Кобяк собрал основные силы и бросился вслед Владимиру. Завидев стоящие на Орели русские полки, Кобяк начал атаку, провозгласив: «То Бог предал князей русских и полки их в руки наши». С громким кличем половцы ринулись в бой. Полетели стрелы, а затем на переправе началась битва.

Святослав и Рюрик быстро получили вести о начале сражения. Тогда князья пустили в дело «большие полки» под своими стягами, а сами с дружинами двинулись следом. Когда подмога только показалась вдали, обе стороны увидели ее и решили, что великие князья уже близко. Половцы пали духом, а дрогнувшие было русичи, «приняв помощь Божью, обратились на них, стали их сечь и хватать». Святослав и Рюрик еще не успели прибыть на поле боя, как всё было кончено: половцы обращены в бегство, Кобяк с двумя сыновьями и еще более десятка ханов взяты в плен, в том числе недавний союзник Кончака Глеб Тиреевич. В числе пленников оказалось 417 половцев ханской крови и семь тысяч прочих. Два хана погибли вместе с многими другими — «без числа» — соплеменниками.

Битва на Орели произошла 30—31 июля 1184 года. В эти два дня с лукоморской ордой было, по сути, покончено — она больше не представляла угрозы для Руси. Прославивший свое имя Владимир Глебович, стоя на поле победоносного боя, провозгласил: «В сей день, сотворенный Господом, возрадуемся и возвеселимся ему, ибо Господь избавил нас от врагов наших и покорил врагов наших под ноги наши, и сокрушил главы змиевы!» Дружина радостно славила князей, но более того — Христа и Богоматерь, «скорую помощницу роду христианскому». Святослав и Рюрик «со славой и честью великой» возвратились в Киев, гоня многочисленный половецкий полон{249}.

Скорбя о случившемся через год поражении Игоря, автор «Слова» вспоминал победу Святослава:

Те ведь два храбрых Святославича,

Игорь и Всеволод,

Уже зло пробудили,

Которое усыпил было отец их Святослав

Грозный великий киевский грозою,

Притрепал полками своими сильными

И мечами булатными.

Вступил на землю Половецкую,

Притоптал холмы и яруги[14],

Возмутил реки и озера,

Иссушил потоки и болота.

А поганого Кобяка из луки моря

От железных великих полков половецких

Будто вихрь, исторгнул,

И свалился Кобяк во граде Киеве,

В гриднице Святославовой.

Тут немцы и венедицы,

Тут греки и морава

Поют славу Святославу,

Корят князя Игоря…

Северские князья не смогли разделить торжества киевских, однако совсем в стороне от войны они не остались. Узнав, что войско Святослава выступило на половцев, Игорь Святославич собрал в Новгороде-Северском дружинный совет, призвал на него брата Всеволода, сына Владимира и племянника Святослава Рыльского и сказал: «Половцы оборотились против русских князей, а мы без них покусимся на вежи их ударить». Но без боя, одним грабительством, Игорю обойтись не удалось. За рекой Мерлой он натолкнулся на половецкий отряд хана Обовлы Костуковича, собиравшегося с четырьмя сотнями воинов пограбить черниговские рубежи и вовсе не ожидавшего боя со всей северской ратью. Половцы, разумеется, тут же побежали. Игорь нагнал врагов, рассеял их и предпочел возвратиться восвояси. Таким образом, и Ольговичи внесли вклад, пусть и незначительный, в победу того года{250}.

У Игоря в то время были и иные заботы. К нему прибыл, прося защиты и помощи, шурин Владимир Ярославич из Галича, вновь рассорившийся со своим отцом. Осмомысл, давно расставшийся со своей женой Ольгой Юрьевной, теперь желал оставить галицкий престол сыну от наложницы — «Настасьичу», а законного сына выгнал. Княжич долго мыкался по соседям и родичам, ища убежища. Роман Волынский, Ингварь Дорогобужский, Святополк Туровский и даже Давыд Смоленский один за другим, не желая ссориться с грозным хозяином Галича, в приюте отказали. Давыд, правда, посоветовал Владимиру отправиться к родному дяде по матери Всеволоду Большое Гнездо. Тот принял племянника в Суздале, однако, видно, без особой охоты. Княгиня Ольга Юрьевна уже три года как умерла, и ее брат тоже не горел желанием из-за ее сына раздражать правителя другого конца Руси, вполне сопоставимого с ним по силе. Владимир «и там не обрел себе покоя», покинул Суздаль и приехал в Путивль, где его встретил Игорь.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Игорь Святославич"

Книги похожие на "Игорь Святославич" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Алексеев - Игорь Святославич"

Отзывы читателей о книге "Игорь Святославич", комментарии и мнения людей о произведении.