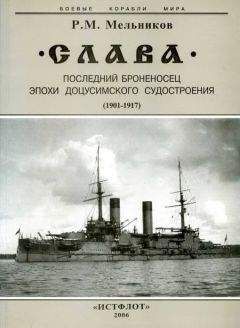

Рафаил Мельников - "Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги ""Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)"

Описание и краткое содержание ""Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)" читать бесплатно онлайн.

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

25 ноября, чтобы заранее подготовить производство и заблаговременно заключить необходимые контракты, С.К. Ратник обращался в МТК с вопросом о том, можно ли штевни и кронштейны гребных валов "Князя Суворова" и броненосца № 8 заказывать по чертежам "Императора Александра III". В этом же письме С.К. Ратник напоминал о неполучении решения МТК о спецификации корпусов "Князя Суворова" и № 8, представленных в МТК еще 12 сентября 1900.

Не получая ответы, приходилось руководствоваться спецификацией "Цесаревича" и, не отступая от ее буквы, на основе собственных опыта и интуиции продолжать развитие своего видения проекта трех серийных броненосцев. Возможны были и неофициальные пути получения информации, вроде тех, которые, по свидетельствам современников, предпочитал прежний управляющий заводом, а фактически его создатель М.И. Кази. Как писал А.Н. Крылов, управляющий за всякую доставленную ему официальную бумагу, где упоминался Балтийский завод, платил известную сумму. Неизвестно, пользовался ли этой системой С.К. Ратник, но, вероятно, и без ее применения завод мог быть ознакомлен с замечаниями артиллерийского отдела МТК на представленную заводом спецификацию трех броненосцев. Представленные в кораблестроительный отдел еще 20 марта 1901 г., они затем более года ждали своей очереди, чтобы войти в состав общих замечаний МТК. Понятно, что Балтийскому заводу они могли стать известными гораздо раньше и соответственно, заранее учтенные, помогали окончательному формированию проектов двух завершивших серию броненосцев. В частности, замечаниями определялось, что все поясные броневые плиты следовало выполнять цементированными по способу Круппа или другому того же качества. Плиты нижнего (второго) ряда в носовой и кормовой части должны иметь трапецеидальную форму, а в средней части-прямоугольную со скосом внизу. Толщина плит этого ряда от 4 дм до 75 /8 дм. В броневых палубах сталеникелевые плиты заменялись хромоникелевыми "специального качества". Эти плиты согласно чертежу миделевого сечения до внутренней кромки бортовой брони не доводились на величину полки крепительного угольника. Иными словами, в палубе по всей длине корабля допускался просвет, делавший палубу проницаемой для снаряда, пробившего поясную броню, против названного угольника. Технологические трудности изготовления плит заставляли закрывать глаза на этот недостаток.

О башнях 12-дм орудий говорилось следующее: "Подачные трубы, которые защищают внутри их находящиеся жесткие барабаны, служащие опорой для вертикальных и горизонтальных катков башен 12-дм орудий, будут состоять из броневых плит 9 дм, 7 дм и 4 дм толщиной. Вертикальная броня вращающейся башни будет состоять из плит такого же количества толщиной 10 дм, непосредственно прикрепленных к 1-дм двухслойной стальной рубашке башни". В тех же словах говорилось о броне (также крупповской или равной ей качества) 6-дм башен, но их подачные трубы имели толщину 5 дм и 6 дм, вращающейся вертикальной брони самой башни (на однослойной стальной рубашке) 6 дм.

Плиты во всех случаях крепились гужонами "типа, принятого и утвержденного Морским техническим комитетом". Указывались толщины крыш и подшивки башен: 12-дм пушек-2 дм и Здм, 6-дм- 1 '/4 дм и 1 '/2 дм. Плиты этой брони назначались того же качества, что и батарейной палубы. Установленные на крышах броневые рубки башенного командира и комендоров выполнялись "по утвержденному Морским техническим комитетом чертежу". За этой недоговоренностью, одной из причин постоянных перегрузок русских кораблей, таилась и затяжная экономическая тяжба, которую МТК, заботясь о надлежащем бронировании башен, вел с прижимистым "его превосходительством Павлом Петровичем" (см. P.M. Мельников. "Броненосец Потемкин". JL, 1980,1981, с. 133-134). Страшась трудоемких "перевычислений и переделок чертежей, "его превосходительство" отказывался усилить рубки по примеру английских и французских броненосцев, а артиллерийский отдел с 1899 г. на этом настаивал.

В новой редакции спецификации указывалось, что боевая рубка должна иметь эллиптическую форму, "как показано на утвержденном чертеже: большая внутренняя ось около 19 фт, малая 10 фт 6 дм, высота броневой части 5 фт. Толщина крупповской брони стенок 8 дм, плиты, закрывающей вход 6 дм. Крепление – уже названными гужонами МТК. Из маломагнитной стали выполнялись крыша боевой рубки (1Ч2 дм), ее пол (3 /4 дм) и подшивка под ним (13 /|6 дм). Приборы управления артиллерийским огнем и минные прицелы устанавливались на стойках, "независимо от рубашки". Замечательно, что важнейшая, сыгравшая в войне роковую роль, характеристика – высота визирного просвета боевой рубки, составлявшая, по некоторым данным, 254 или 305 мм – спецификацией МТК не оговаривалась. Не назван был и состав приборов, которые следовало установить в центральном посту под боевой рубкой ниже верхней броневой палубы.

В ст. 41 указывались размеры изготовлявшейся "из пушечной стали" трубы для защиты "передачи приказаний" – внутренний диаметр 28 дм, толщина стенок 5 дм. По длине она собиралась из трех участков. В ст. 42 уточнялось, что броня трех казематов 75-мм орудий должна по бортам состоять из 3-дм хромоникелевой нецементированной стали, изготовленной по способу Круппа (или ей равнопрочной). В ст. 65 уточнялось, что в зарядные, бомбовые, патронные и минные погреба должна быть устроена отдельная вытяжная электрическая вентиляция, обеспечивающая в них за минуту шестикратный обмен воздуха.

В обстоятельном перечне разграничения поставок предметов артиллерийского вооружения уточнялось, в частности, что башенные установки 12-дм и 6-дм орудий должны быть погружены и установлены на место средствами казны, а прочие, ранее перечисленные грузятся средствами казны, устанавливаются средствами завода, но за счет казны. Средствами и за счет казны устанавливались рельсы, гальванические проводники, приборы боевой сигнализации. Заводу же вменялось в обязанность для установки всех предметов по артиллерии подготовить фундаменты и другие подкрепления по корпусу. Так вносилась ясность в особенно запущенную область отношений завода и казны, уточнялись требования к проекту. К новым решениям, существенно менявшим французскую первооснову и ставшим затем типовыми в отечественном судостроении, принадлежал и отказ от прежде практиковавшегося расположения боевых динамо-машин "вразброс" в тесных трюмных отсеках корабля. Такое расположение создавало постоянные затруднения и неудобства, вызванные прокладкой через весь корабль трубопроводов от котельного отделения к пародинамо, их обслуживанием и теплоизоляцией помещений. Очевидны были и потери пара. "Словесно" доложенное С.К. Ратником !6 ноября расположение четырех боевых пародинамо в машинных отделениях кораблей не сразу встретило понимание минного отдела МТК, опасавшегося загромождения машинных отделений установкой в них еще и пародинамо.

Но ряд проработок, выполненных конструкторами завода, показали полную рациональность нового расположения. Убедителен был и довод об обеспечении самостоятельных действий воздушных насосов при главных холодильниках. Это позволит осуществлять конденсацию отработанного пара вспомогательных механизмов даже при бездействии главных машин. Исключалась и переделка фундаментов вспомогательных механизмов. Свое предложение С.К. Ратник обосновывал интересами "целой серии четырех судов: "Императора Александра III", "Орла", "Князя Суворова" и № 8", для которых все механизмы, а для трех из них и корпуса, строятся Балтийским заводом. Чтобы не сорвать сроки работ большим объемом переделок, новое расположение С.К. Ратник предложил осуществить на первых двух кораблях "в розницу", а на двух остальных – "совместно". Новые конструкторские проработки позволили снять все сомнения МТК, и заводу был дан наряд на переделки, вызванные установкой динамо в машинных отделениях "Императора Александра III" и "Орла". На "Князе Суворове" и броненосце № 8, впервые соединенных в единую проектную пару, новое расположение успевали осуществить в рамках общего чертежа.

Гораздо более трудной, а по длительности процесса и особо показательной стала история с заказом для кораблей штевней и кронштейнов гребных валов. Не дождавшись скорого утверждения спецификации корпуса, С.К. Ратник 25 ноября 1901 г. запрашивал МТК, можно ли заказ этих деталей для "Князя Суворова" и броненосца № 8 выполнять по чертежам "Императора Александра III". Но МТК, похоже, предъявил к чертежам новые требования, и для "Князя Суворова" их пришлось переделывать. Задержка привела к угрозе срыва заказа, который Обуховский завод был готов выполнить до закрытия навигации. Но нужно было немедленно получить чертежи. И заводу вновь (письмом от февраля 1901 г.) приходится почти слезно молить о скорейшем рассмотрении чертежей штевней и кронштейнов для "Князя Суворова". Ход работ, напоминал С.К. Ратник, позволяет рассчитывать спустить корабль на воду весной 1902 г. Чтобы обеспечить этот срок, Обуховский завод по просьбе Балтийского готов выполнить штевни сплошными (вместо разъемных, как предполагалось вначале), но надо непременно успеть их получить до закрытия текущей навигации.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на ""Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)"

Книги похожие на ""Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рафаил Мельников - "Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)"

Отзывы читателей о книге ""Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)", комментарии и мнения людей о произведении.