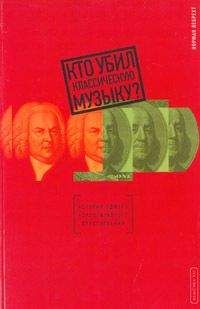

Норман Лебрехт - Кто убил классическую музыку?

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кто убил классическую музыку?"

Описание и краткое содержание "Кто убил классическую музыку?" читать бесплатно онлайн.

На вопрос, вынесенный в заглавие своего бестселлера, авторитетный английский критик и публицист отвечает: с музыкой «расправились» агенты, импресарио и владельцы крупных бизнес-корпораций, политика которых направлена исключительно на извлечение прибыли.

Стремясь показать механизмы функционирования музыкальной индустрии, автор описывает скрытые пружины блистательных карьер и рисует выразительные портреты тех, кто, оставаясь неизвестным широкой публике, дергает за ниточки из-за кулис.

Однако Лебрехт не считает, что классика «убита» окончательно и бесповоротно, она вполне может возродиться «при условии разрушения системы звезд и восстановления здоровой экономики».

Книга адресована всем, кому небезразличны судьбы музыки и культуры в современном мире.

От балконов пришлось отказаться в интересах демократизации аудитории; смещенные ряды обеспечивали отличный обзор даже с дешевых мест. К всеобщей радости предполагалось, что зал будет открыт днем и ночью. «Таковы были идеалы Уолта Диснея — искусство, доступное для всех, — важничал Флейшман. — Нам не нужен храм культуры, мы хотим создать гостеприимный дом»[595]. Открытие наметили на сентябрь 1997 года, когда по-прежнему полному сил Флейшману должно было исполниться семьдесят три. Но большие здания редко открываются в намеченные сроки, и по мере того как сроки начали сдвигаться, стало ясно, что строительство обойдется на сто миллионов долларов дороже, чем планировал Флейшман. Графство, в ведение которого предполагалось передать зал, назначило публичное расследование, в газетах одна за другой стали появляться резко отрицательные оценки проекта. Раздражение Флейшмана, никогда не сдававшего позиций в трудной ситуации, вышло за привычные рамки. Он начал тоскливо рассуждать о блестящих возможностях, некогда упущенных им. «Если бы я был дирижером, сейчас я мог бы начать новую карьеру, — язвительно заметил он в 1991 году, — но в моем деле и в моем возрасте никто не назовет меня ценным приобретением».

И все же соблазны Лондона оказались непреодолимыми — он увидел шанс стереть старые пятна крови, шанс доказать, что его теория Судного дня верна не только для одного отдельного оркестра, но и для всей оркестровой культуры. В салоне первого класса авиалайнера, переносящего его от Лос-Анджелесского филармонического к Лондонскому филармоническому оркестру и обратно, Эрнест Флейшман, находившийся в возрасте, когда большинство мужчин ухаживают за садом и внуками, мог закрыть глаза и представить себе, что он стал великим маэстро, с которым мечтают работать оркестры всего земного шара.

В то время как оркестровые менеджеры, добровольно или по иной причине, примеряли мантии маэстро, у их коллег в оперных театрах и новомодных «центрах искусств» обнаружилась другая, более причудливая мания. Неясно, кто из получающих зарплату функционеров первым назвал себя импресарио, но, скорее всего, им был Рудольф Бинт[596], босс Эдинбургского фестиваля и оперного театра Метрополитен, известный своим пристрастием к шляпам-котелкам.

Бинг, прославившийся тем, что в 1958 году уволил Марию Каллас, был (по словам его издателя) «без сомнения, одним из величайших музыкальных импресарио двадцатого века. Берлин, Глайндборн, Эдинбург и, прежде всего, Метрополитен-опера бесконечно обязаны его великому созидательному таланту»[597]. По этому описанию можно представить себе антрепренера вроде неаполитанца Доменико Барбайя или Габриэля Астрюка из Парижа, рисковавших куском хлеба собственных детей ради постановки новой оперы Россини или балета Стравинского перед непредсказуемой публикой; импресарио вроде Сола Юрока, представлявшего культуру целой страны за собственный счет, или Марка Маккормака, ставившего оперы без какой-либо государственной поддержки. Но Бинг являлся всего лишь наемным служащим, тратившим деньги членов попечительского совета на представления с вполне предсказуемым успехом и требовавшим похвал для себя и для своего бесцеремонного ремесла.

«Я не готов к публичным спорам с мадам Каллас, — заявил Бинг, объявляя о ее увольнении, — потому что я полностью отдаю себе отчет в том, насколько ее опыт и умение в этой сфере превосходят мои». Эта двойная ложь стала достоянием прессы сразу после того, как Бинг отправил телеграмму, положившую конец карьере тридцатишестилетней оперной дивы в США. Он ухватился за имевшееся у него преимущество в способности манипулировать общественным мнением. Что касается мнимого нежелания копаться в грязи, то вторым предложением в своем пресс-релизе он намеренно уничтожал Каллас, утверждая, что «ее артистическое мастерство является предметом яростных споров между ее друзьями и врагами» — и эти слова относились к величайшей драматической певице современной эпохи. Самые преданные ее поклонники не стали бы спорить с тем, что Каллас обладала сложным, противоречивым характером, но Бинг спорил с ней не о датах концертов и не о деньгах. Здесь речь шла, как правильно заметил один из биографов Каллас, о «пробе сил», в которой все более самодовольный и уверенный в себе класс менеджеров, обслуживающий все более богатую, жадную до сенсаций публику, демонстрировал свою новообретенную силу, наказывая ранимого артиста.

Изгнание Каллас, писал немецкий комментатор по вопросам культуры Юрген Кестинг, представляло собой «подавление капризной, своенравной, но все же магнетической и блестящей исполнительницы кричащим, дорогим и роскошным бизнесом… со всемогущим менеджером/импресарио/дирижером в основании и эгоистичной публикой в центре»[598]. Оно обозначило перелом в отношениях внутри артистического мира, хотя и не изменило ни высокомерного стиля поведения многих артистов, ни требований, предъявляемых ими ведущим коллективам; оно просто сделало менеджера компании полноправным участником боя, разминающим свои мышцы на свободном ринге. Назвав самих себя импресарио, менеджеры надеялись скрыть искусственность своего положения, присвоить себе блеск профессии антрепренера без риска персональной ответственности. Международное общество исполнительских искусств (МОИИ) обеспечило расплывчатое определение их развивающейся деятельности и мировую сеть для осуществления их махинаций.

В последней половине двадцатого века эти менеджеры стали хозяевами оперных театров, Макиавелли кастинга, распределителями субсидий. Их появление в опере было не столь внезапным, как в оркестрах, поскольку музыкальные руководители оперных театров с давних пор делили некоторые обязанности, связанные с артистами, с доверенными, хотя и незаметными администраторами. Примером подобных отношений в опере можно назвать сотрудничество Артуро Тосканини с Джулио Гатти-Казаццей в Ла Скала и «Мет». Новоявленных импресарио отличало от Гатти-Казаццы и его старавшегося оставаться в тени преемника Эдварда Джонсона стремление к власти и известности. Бинг, известный своими колкими афоризмами, любил, чтобы его цитировали и чтобы о нем думали как о «Мистере Метрополитен». В Европе с ним мог сравниться Рольф Либерман, неприметный композитор, директор Гамбургской государственной оперы (1959–1973) и Парижской оперы (1973–1980) заразивший эти театры безумием новых опер и стилей. Либермана, названного в рекламных буклетах театров «силой, влияющей на творчество», восхваляли и превозносили больше, чем любого из приглашенных им дирижеров.

Конечно, не все новоиспеченные импресарио гнались за славой. Карло Фонтана, отправленный в отставку с должности директора Ла Скала во время очередных политических беспорядков в Милане в 1993 году, чувствовал себя неловко, когда его «вывели на свет из […] укромного и незаметного уголка за сценой»[599]. Спокойный, способный разрешить любые трудности Фонтана, которого высоко ценили Лучано Паваротти и сэр Георг Шолти (он угрожал бойкотом Ла Скала, если Фонтану не восстановят в прежней должности), тем не менее разделял завышенную самооценку своей касты. Ему казалось, что его работа состоит не только в том, чтобы нанимать хороших певцов и дирижеров, поддерживать оркестр и хор в работоспособном состоянии и обеспечивать высокий стандарт постановок и полные залы. Он считал, что должен разрабатывать «культурную стратегию» по превращению его театра в «символ согласия», и развивать интеллектуальные стимулы: «Делать для культуры и с помощью культуры то, что до сих пор не удалось сделать политикам и политически ангажированным лицам»[600]. На фоне столь высоких целей роль Риккардо Мути как музыкального руководителя представлялась сугубо технической.

Чувства, подобные тем, что владели Фонтаной, можно назвать синдромом мышц, переросших размер рубашки. Немногие современные дирижеры обладают чувством собственного «я», способным противостоять необузданным амбициям их крепышей-импресарио. В восьмидесятых годах Венская государственная опера потеряла двух выдающихся музыкальных руководителей мирового масштаба, Лорина Маазеля и Клаудио Аббадо, в путче, организованном бюрократами от культуры и политики. Театр, некогда руководимый Малером, а теперь управляемый бывшим артистическим агентом Ионом Холендером, задыхался без дирижера, которого мог бы назвать своим. В самом грандиозном из современных оперных театров, Австралийской опере в Сиднее, имелся квалифицированный артистический директор, Моффат Оксенбоулд, но музыкального руководителя не было. Руководство Сан-Францисским оперным театром перешло от дирижера Курта Герберта Адлера к продюсеру звукозаписей Теренсу Мак-Юэну и режиссеру Лофти Мансури. Новую Нидерландскую оперу со дня ее открытия возглавлял генеральный директор Пьер Оди.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кто убил классическую музыку?"

Книги похожие на "Кто убил классическую музыку?" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Норман Лебрехт - Кто убил классическую музыку?"

Отзывы читателей о книге "Кто убил классическую музыку?", комментарии и мнения людей о произведении.