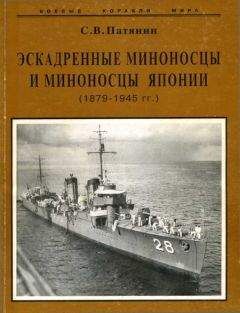

С. Патянин - Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии (1879-1945 гг.)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии (1879-1945 гг.)"

Описание и краткое содержание "Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии (1879-1945 гг.)" читать бесплатно онлайн.

Если задать вопрос: “Какие корабли Императорского японского флота в наибольшей степени проявили себя в войне на Тихом океане?”, то наряду с авианосцами и тяжелыми крейсерами многие, наверняка, назовут эскадренные миноносцы. Вместе с главными силами адмирала Ямамото они участвовали в атаке Перл-Харбора, активно действовали против кораблей союзников в водах Голландской Ост-Индии, сопровождали транспорты с десантными отрядами.

Эскадренный миноносец “Икадзути”. (Наружный вид и вид сверху.)

Четыре водотрубных котла Ярроу вырабатывали пар для двух четырехцилиндровых вертикальных паровых машин тройного расширения. С бортов котельные отделения защищались от огня малокалиберной артиллерии угольными ямами. Приборы управления размещались в боевой рубке и на оборудованном выше просторном и удобном ходовом мостике. Главный магнитный компас стоял за котельным кожухом на специальной платформе, предохранявшей его от вибрации.

Вооружение истребителей было аналогично британским прототипам: одно 76-мм орудие (армстронговское с длиной ствола 40 калибров), пять 57-мм пушек и два 18-дюймовых торпедных аппарата. Запасные торпеды хранились в носовой части. Единственным существенным отличием было место установки трехдюймовки: не на платформе над боевой рубкой, как это было принято у самих англичан, а на юте. Торпедные аппараты стояли друг за другом в кормовой части: из-за загромождавших палубу дымовых труб для них не нашлось другого места. За подобную линейную компоновку проект стал объектом критики современников, так как одно удачное попадание могло вывести из строя оба котельных отделения или оба торпедных аппарата.

Справедливости ради надо отметить, что проекты, избавленные от этого недостатка, у которых машинное отделение и стоявший над ним на палубе торпедный аппарат располагались между котельными (к таковым относятся эсминцы русского флота постройки Шихау, Нормана и Лэрда), реально не имели каких-либо существенных преимуществ над разработкой Ярроу.

На трехчасовых испытаниях 12 декабря 1899 г. “Нидзи” развил 31,15 уз. Результат был хорошим, и фирма получила премию за превышение контрактной скорости. Однако следует учитывать, что корабли выходили на них в хорошую погоду, будучи максимально облегченными, не имея вооружения и полных запасов, им поставлялся уголь лучшего качества, а котлы обслуживались квалифицированными заводскими кочегарами. В реальных боевых условиях японские эсминцы развивали не более 26-28 узлов. Да и дальность плавания, оцененная по проекту в 3000 миль экономическим 10- узловым ходом, на практике оказалась в два- три раза меньше.

В период 1904-05 гг. носовую 57-мм пушку заменили на второе 76-мм орудие, что дало японцам значительное огневое преимущество над русскими миноносцами. Смонтировали радиотелеграфную станцию, для растяжки антенн которой между торпедными аппаратами пришлось поставить легкую грот-мачту. Камбуз перенесли из жилого отсека в небольшую рубку, размещенную за котельным вентилятором между первой и второй трубами. Едва придя в Японию, 29 июля 1900 г. погиб “Нидзи”, потерпевший крушение у побережья.

Остальные активно участвовали в русско- японской войне. К ее началу четыре корабля входили в состав 2-го отряда истребителей, а “Сазанами” в 3-й. Во время ночной атаки 9 февраля 2-й и 3-й отряды не добились результата, но это отчасти компенсировалось их последующими действиями.

Ранним утром 10 марта 1904 г. истребители 3-го отряда капитана 2 ранга М. Цутия (“Акебоно”, “Сазанами”, “Усугумо”, “Синономе”) перехватили неподалеку от Порт-Артура два русских миноносца, возвращавшихся из разведки. “Решительному” удалось оторваться от противника, а “Стерегущий” принял неравный бой. Русские моряки дрались достойно: в “Акебоно” попало 27 снарядов (4 раненых), в "Сазанами” 8 (1 убитый, 2 раненых). Но силы были слишком неравны. На “Стерегущем” погибло 47 человек, вышла из строя вся артиллерия. Мичман с подошедшего “Сазанами” поднял на русском миноносце японский флаг. Сильно поврежденный корабль взяли на буксир, но оставшиеся в машинном отделении моряки затопили “Стерегущий”.

В ночь на 13 апреля “Икадзути”, “Инадзума”, “Акебоно”, “Оборо” сопровождали пароход “Кориу-Мару”, поставивший минное заграждение у Порт-Артура. На рассвете был обнаружен русский миноносец “Страшный”. После преследования и жестокого боя он был потоплен. Любопытно, что японцами отмечалось превосходство русского корабля в скорости хода, хотя на сдаточных испытаниях он показал всего 27 уз.

Во время боя под Порт-Артуром 19 мая тяжелый снаряд угодил в “Икадзути”, погибло 24 человека. Ему пришлось уйти на ремонт. Зато в ходе боя в Желтом море истребители не получили никаких повреждений. Они показали неплохую живучесть. 2 ноября “Оборо” подорвался на мине юго-западнее Порт-Артура, но остался на плаву. По имеющимся отечественным данным, в ночь на 3 ноября минный катер с броненосца “Ретвизан” торпедировал один из японских истребителей, но подтверждения этому факту в других источниках обнаружить не удалось.

Эскадренный миноносец “Сазанами”

Все истребители приняли участие в Цусимском сражении, причем на долю “Сазанами” выпала самая большая удача. Днем 28 мая после непродолжительного преследования он взял в плен эсминец “Бедовый”, на котором находился командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал З.П. Рожественский со штабом. Но в предыдущий день “Икадзути” был поврежден артиллерийским огнем, при этом потеряв 13 человек ранеными.

5 сентября 1905 г. у порта Расин (Наджин) японские крейсера “Ивате”, “Ниитака” и истребители “Оборо”, “Акебоно” встретились с двумя русскими крейсерами и двумя эсминцами.

Огня противники не открывали и вскоре разошлись. Тем не менее этот случай считается последним в ходе этой войны столкновением на море.

Как ни странно, в мирное время погибло больше истребителей, чем за период боевых действий. В декабре 1909 г. “Инадзума” столкнулся со шхуной в 30 милях южнее Хакодате, переломился и затонул. Обе половины корпуса в 1910 г. подняли и сдали на слом. 10 октября 1913 г. от взрыва котла погиб “Икадзути” — самый неудачливый корабль данного типа. “Акебоно” и “Оборо” в 1918 г. разоружили и переклассифицировали в тендеры, а в 1921 г., вместе с “Сазанами”, сдали на слом.

Эскадренные миноносцы типа “Муракумо”

Эскадренный миноносец “Синономе”. (Наружный вид и вид сверху.)

Строились в рамках программы 1896 г. по тому же техническому заданию, что и эскадренные миноносцы предыдущего типа. Торникрофт разработал проект на основе “30-узлового” истребителя “Энглер”, построенного для своего флота.

При аналогичном вооружении и той же проектной скорости, что и корабли Ярроу, торникрофтовские эсминцы имели существенные отличия в области энергетики, связанные прежде всего с применением более эффективных котлов. Повышение паропроизводительности позволило сократить их число до трех, перекомпоновать котельные отделения, объединив дымоходы и уменьшив наполовину число дымовых труб. Это придавало кораблям менее заметный силуэт и, в принципе, позволяло установить на палубе дополнительный торпедный аппарат. Котлы Торникрофта имели меньшую, чем котлы Ярроу, высоту и не возвышались над верхней палубой, благодаря чему снизилась вероятность поражения энергетической установки артиллерийским огнем. Низкое расположение центра тяжести котлов способствовало улучшению остойчивости.

Истребители оказались мореходнее своих “собратьев”, построенных Ярроу, несмотря на более чем 10-процентную разницу в водоизмещении. Все корабли превысили контрактную скорость. 23 января 1900 г. “Усугумо” развил на мерной миле 30,602 уз при 35-тонной перегрузке. На трехчасовых испытаниях он показал 30,37 уз, “Кагеро" 30,45 уз, а “Сирануи” 30,517 уз. К 1904 г. на них провели модернизацию, аналогичную проведенной на типе “Икадзути”.

К началу русско-японской войны “Кагеро”, “Муракумо”, “Югири”, “Сирануи” числились в 5-м отряде истребителей, “Усугумо” и “Синономе” — в 3-м. Действовали под Порт- Артуром. Корабли 3-го отряда участвовали в бою со “Стерегущим”.

В ходе Цусимского сражения “Югири” получил повреждения при столкновении с “Харусаме”. 28 мая “Сирануи” долго преследовал эсминец “Громкий” и в конце концов потопил его. Но и русские моряки сражались упорно: в японский корабль попало свыше 20 снарядов, было снесено носовое орудие, четырежды приходилось менять флаг. “Муракумо” вел бой с эсминцем “Быстрый”, который в конце концов затопила команда у корейского побережья. Меньше повезло “Кагеро” — он так и не смог догнать “Грозного”, которому удалось прорваться во Владивосток.

Тип “Муракумо” Корабль Строитель Заложен Спущен Введен в строй Судьба “Kagero ” “Торникрофт”, Чизвик 1897 22.8.99. 1900 искл. 1922 “Murakumo ” “Торникрофт”, Чизвик 1897 11.1898 1899 искл. 1921 "Shinonome ” “Торникрофт”, Чизвик 1897 15.12.98. 1899 + 20.7.13. “Shiranui ” “Торникрофт”, Чизвик 1897 14.3.99. 1900 искл. 1922 “Usugumo ” “Торникрофт”, Чизвик 1897 26.1.00. 1900 искл. 1922 “Yugiri ” “Торникрофт”, Чизвик 1897 26.1.99. 1899 искл. 1921Эскадренный миноносец “Югири” в доке после Цусимского боя.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии (1879-1945 гг.)"

Книги похожие на "Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии (1879-1945 гг.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "С. Патянин - Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии (1879-1945 гг.)"

Отзывы читателей о книге "Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии (1879-1945 гг.)", комментарии и мнения людей о произведении.