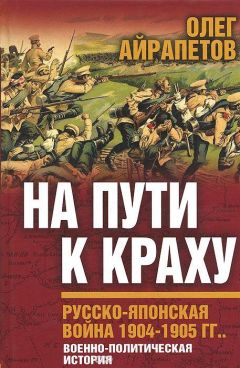

Олег Айрапетов - На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история"

Описание и краткое содержание "На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история" читать бесплатно онлайн.

Руководству Российской империи нужна была «маленькая победоносная война» для укрепления авторитета государственной власти. Это должна была быть победа над дикими азиатами.

Однако на самом деле милитаристская Япония была сильной развивающейся державой. И события 1904–1905 гг. на Дальнем Востоке стали для императорской России первым признаком начала конца. Ничем другим столь скандально проигранная война и не могла закончиться.

Олег Айрапетов — один из известнейших авторов работ по внешней и военной политике России описывает историю и причины краха российской государственности.

Первую из возникших проблем — в отношениях с Китаем — Петербургу в конце концов удалось решить (с помощью взятки). На негласную раздачу подарков китайским чиновникам был выделен 1 млн. рублей{827}, причем самому Ли Хунчжану 16(28) марта 1898 г. было передано 500 000 лан серебра{828}. 15(27) марта 1898 г., через три недели после заключения германо-китайского договора о Циндао, была подписана конвенция об аренде Россией Порт-Артура и Квантунской области сроком на 25 лет с правом его продления (ст.3). Порт-Артур получал статус военного порта, открытого только для русских и китайских военных судов, для военных и коммерческих судов других стран он объявлялся закрытым. Одна из бухт Талиенвана получала такой же статус, остальная часть порта открывалась для коммерческого судоходства всех стран (ст.6). Кроме того, Россия получала право на строительство Южно-Манчжурской железной дороги (ЮМЖД), которая должна была соединить военную базу Порт-Артур и торговый порт Дальний (Далянь) с КВЖД и Транссибом (ст.7){829}.

На следующий день после подписания этого договора эскадра под командованием контр-адмирала Ф. В. Дубасова высадила десанты в Порт-Артуре и Талиенване (Дальнем). Китайские войска без боя отошли за границы выделенной России территории{830}. «Соглашение это, — гласило русское Правительственное сообщение от 17(29) марта 1898 г., — является прямым и естественным последствием установившихся дружественных отношений между обширными соседними империями, все усилия коих должны быть направлены к охранению спокойствия на всем огромном пространстве пограничных владений на обоюдную пользу подвластных им народов. Обусловленное дипломатическим актом 15 марта мирное занятие русскою военно-морскою силою портов и территорий дружественного Государства, как нельзя лучше свидетельствует, что Правительство Богдыхана вполне верно оценило значение состоявшегося между нами соглашения»{831}.

Николай II оценил соглашение как «бескровную победу». Так, или примерно так, естественно, с точки зрения Германии, оценивал случившееся и Вильгельм II. Ранним утром 16(28) марта он явился в русское посольство в Берлине. Граф Остен-Сакен докладывал: «он хотел лично поручить мне передать нашему Августейшему монарху свои поздравления по поводу окончательного вступления во владение портами Артуром и Талянванем. «Вы знаете, — сказал Его Величество, — что я принимаю близко к сердцу всякий политический успех императора Николая. Вот мы оба прочно утвердились на Дальнем Востоке, — пусть это не нравится Англии! Настало время, чтобы она поняла всю тщетности ее претензий на первостепенное и исключительное право на всех пунктах земного шара, на которые притязают ее торговые аппетиты, и чтобы она перестала кричать о предательстве, когда другие державы преследуют свои интересы в тех же областях без ее согласия»{832}.

Англофобские тирады германского монарха были столь длинными и воинственными, что русский дипломат, докладывая о встрече в Петербург, не удержался от замечания: «Я снова был поражен, сколько злобы накопилось у императора против Англии, несмотря на англо-саксонскую кровь, которая течет в его жилах. Послушать его, так можно сказать, что он только ищет благоприятного случая, чтоб перейти от слов к делу»{833}. Очевидно, кайзеру показалось мало беседы в посольстве, и он решил в тот же день обратиться к Николаю II и с личным письмом: «Я от всей души поздравляю тебя с достигнутым тобой у Порт-Артура успехом; мы вдвоем будем хорошими стражами при входе в Печилийский залив и внушим к себе достодолжное уважение, особенно желтым. Мастерское соглашение в Корее, которым тебе удалось успокоить чувства сердитых японцев, я считаю замечательным образцом дипломатии и предусмотрительности; какое это было счастье, что благодаря своему великому путешествию ты на месте смог изучить вопрос Дальнего Востока; теперь, собственно говоря, ты хозяин Пекина»{834}.

На самом деле первые русские солдаты сошли на берег Порт-Артура на день раньше подписания договора с китайцами. Их перевез сюда из Владивостока транспорт «Саратов». В десантный отряд был выделен двухбатальонный стрелковый полк, 8-орудийная батарея, сотня казаков, полурота сапер и отделение полевого госпиталя на 50 мест{835}. В гарнизоне этого города ничего не знали о том, что происходило в Китае, и перевозка оказалась абсолютно неожиданной, никто не имел понятия, куда и зачем отправляется небольшой сводный отряд, пока не показались берега Квантуна. Прибыв на рейд 5(17) марта 1898 г., стрелки вынуждены были прождать на транспорте несколько дней, т. к. китайцы медлили с подписанием договора и в случае отказа предусматривалась возможность занятия территории силой{836}. Первый эшелон десанта отправился на берег сразу же после того, как из города вышли стоявшие там 2000 китайских солдат. Местные жители немедленно начали растаскивать оставленное имущество. «По необходимости, — писал участник этой высадки, — пришлось успокоить их и защитить помещения от полного грабежа и разорения, следовательно, ввести наши войска и тем положить конец и хищениям, и волнениям»{837}.

Несмотря на срыв графика, все закончилось без особых осложнений. 16(28) марта Великий Князь Кирилл Владимирович поднял на флагштоке на вершине Золотой горы у входа в бухту города русский флаг. Несколько дней рядом с ним еще находился и китайский, но потом его спустили. Через 9 дней русский десант был высажен в Талиенване. Уходившие китайские войска и местное население сопротивления не оказывали. Только на подступах к Цзиньчжоу один из русских разъездов был обстрелян солдатами местного гарнизона. Правда, на этот раз обошлось без жертв и экзекуций{838}. В целом к занятию полуострова русскими войсками китайцы отнеслись поначалу безразлично. Затем это отношение сменилось на положительное — спрос на рабочие руки и мягкий в сранению с собственными властями режим управления в немалой степени способствовали этой перемене{839}.

Для многих русских дипломатов это приобретение было настолько неожиданным, что некоторое время в ходу была шутка, что Порт-Артур был назван в честь русского посланника в Пекине А. П. Кассини{840}. На самом деле это название гавань получила от английских моряков, которые посещали ее в конце 50-х гг. XIX века, во время т. н. «опиумных» войн с Китаем, когда вместо города на ее берегах стояло несколько десятков фанз{841}. Как и предсказывал Вильгельм II, Англии не понравилось случившееся. Международных осложнений избежать не удалось. В результате аренды Порт-Артура последовала исключительно резкая реакция правительства Солсбери, а 14 мая 1898 г. в парламенте прозвучала исключительно резкая речь Дж. Чемберлена. Гнев Альбиона был обращен исключительно в сторону России. Чемберлен заявил: «Если садишься обедать с чертом, ты должен взять с собой очень длинную ложку».

Под нечистой силой подразумевалась Россия, а если иметь в виду, что выражение «длинная ложка» имела в английском языке еще одно значение — «штык» — то понятнее становится и остальная часть речи: «В будущем нам придется посчитаться с Россией в Китае также, как и в Афганистане. Великобритания должна была бы объявить России войну, однако мы не можем, не имея союзника, нанести России серьезного ущерба… Если и в будущем собираются следовать политике изоляции, которая до сих пор была политикой этой страны, то в этом случае судьба Китайской империи может быть и, по всей вероятности, будет решена вопреки нашим желаниям и интересам. И если, с другой стороны, мы решили осуществлять политику открытых дверей, обеспечивать себе равные условия торговли со всеми нашими соперниками, тогда мы не должны допускать, чтобы нашим джингоисты вовлекали нас в ссору со всем миром в одно и то же время, и мы не должны отвергать идеи союза с теми державами, интересы которых больше всего приближаются к нашим собственным интересам»{842}.

Чемберлен предельно ясно изложил перспективы британской политики на Дальнем Востоке. «На самом деле, — как отмечал заместитель министра иностранных дел Великобритании, — это была важная веха на пути к войне с Россией»{843}. В английской прессе началось активное обсуждение вопроса об англо-японском союзе, тогда же впервые Токио были сделаны первые предложения вступить в консультации по дальневосточным проблемам{844}. В китайских водах уже наметилось военно-морское противостояние Англии(2 броненосца, 3 броненосных, 5 бронепалубных,1 безбронный крейсер, 4 шлюпа и 4 истребителя миноносцев) и Японии(2 броненосца, 7 бронепалубных крейсеров) против Франции(1 броненосный, 3 бронепалубных и 1 безбронный крейсер) и России(6 броненосных, 1 бронепалубный крейсер, 2 шлюпа, 2 броненосные канонерские лодки). Англо-японская эскадра имела преимущество в более мощных и более новых кораблях, в тоннаже и ворружении — 192 крупнокалиберных и 152 мелких орудия против 165 и 205{845}. Русско-английские отношения действительно резко ухудшились, но, тем не менее, о военном противостоянии речи еще не было. Англо-французские противоречия в Судане, приведшие осенью 1898 г. к Фашоде, и кризис на юге Африки, закончившийся в 1899 г. началом войны с бурами, исключали такую возможность. Во-всяком случае, до тех пор, пока Лондон состоял в «блестящей изоляции» и не имел союзников, которые могли бы воевать за его интересы на континенте.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история"

Книги похожие на "На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Айрапетов - На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история"

Отзывы читателей о книге "На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история", комментарии и мнения людей о произведении.