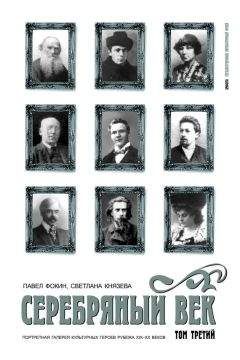

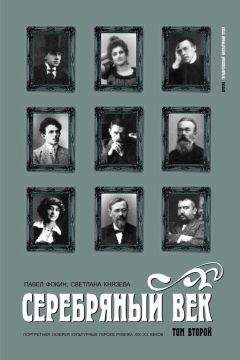

Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."

Описание и краткое содержание "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р." читать бесплатно онлайн.

Портретная галерея культурных героев рубежа веков – повествование о поэтах, художниках, музыкантах, меценатах, философах, актерах, певцах и других представителях эпохи, которых можно назвать уникальными феноменами «Серебряного века». Сотканная из воспоминаний, заметок, критических отзывов, дневниковых замечаний, книга воссоздает облик и «живую жизнь» ярких и необычных людей, отделенных от нас веком непонимания и забвения. Вместе с тем это не энциклопедический справочник и не собрание мемуаров. «Культурные герои» предстают перед читателями персонажами увлекательного романа, наполненного истинным драматизмом, и через десятилетия остающимся неподдельным и захватывающим.

«У Коненкова было обостренное чувство времени, какая-то боязнь праздности. Когда его что-либо отвлекало, он раздражался. Так, например, Сергей Тимофеевич никогда не разговаривал по телефону. На вопрос, почему он не берет трубку, ответил: „Не люблю говорить, когда не вижу лица собеседника. Неинтересно. Пусть уж кто-нибудь другой“. И тут же вспоминал о том, что С. Рахманинов тоже не любил телефон и никогда сам им не пользовался.

Запомнился мне один спор – между Сергеем Тимофеевичем и Крученых. Разговор зашел об особенностях женской и мужской красоты. Крученых заметил, что у женщин волосы красивее – пышнее, длиннее, чем у мужчин. Коненков возразил: „А у Самсона?“ И стал подробно рассказывать о внешности библейского героя. Он говорил о Самсоне как о совершенно реальном, близко ему знакомом человеке. Говорил страстно, увлеченно.

…Весь день Сергея Тимофеевича был занят работой, которая начиналась очень рано, в 6–7 часов, и до позднего вечера, правда, с перерывом не только на обед, но и на дневной сон. Создавалось ощущение, что без работы Коненков не представлял своего существование. Как-то он сказал: „Вот говорят – творческая командировка… Что это такое? Художник всю жизнь в творческой командировке. Командировка кончается вместе с жизнью“» (С. Базазьянц. Рождение портрета).

«Отец работал очень быстро и упорно. Он никогда не позволял себе никаких отпусков и удивлялся, что люди имеют их и стремятся их получить. „Какой может быть отпуск без любимой работы“, – говорил он. Рабочий день его продолжался от пробуждения до отхода ко сну. Если он не работал в студии, то работал у себя в кабинете. Всегда он что-нибудь лепил из пластилина или рисовал. При этом он любил, чтобы и его помощники работали быстро и без особых раздумий, хотя допускал экспериментирование и, прежде чем остановиться на окончательном варианте какой-либо композиции, много раз ее переделывал и заставлял это делать других. Он считал, что всякая работа должна делаться так, чтобы она нравилась самому себе. Тогда она становится не в тягость» (К. Коненков. Воспоминания об отце).

«Многообразие творчества Коненкова поистине изумительно. Работы его ранних лет уже самими наименованиями своими показывают, что Коненкова занимали образы силы, стихийной мощи, вылитые в грузные, слабо одухотворенные формы: „Камнебоец“, „Самсон“, „Славянин“, „Крестьянин“, „Рабочий“, „Атеист“. Все эти работы исполнены из мрамора. Очень немногим скульпторам удавалось так дивно соединять тяжелую массивность мрамора с изваянными из него художественными формами. Скульптура, как и всякое искусство, не должна создавать иллюзии, скрывая свойства материала: в их выявлении заключается тайна пластической красоты, одухотворяющей мертвый бесформенный камень светом человеческого духа, заставляющий его открыть свои затаенные возможности. В эту первую полосу своего творчества Коненков предпочитает грубый уральский мрамор и песчаник. Из этого сурового материала он создает могучие головы, плотно всаженные в широкие плечи, грубые „каменные“ лица с твердыми чертами, в которых тускло светится стихийная мощь земли – „черноземная сила“. Он любит, и эта любовь до последних лет не покидает художника, головы атлетов, в лицах которых нет мысли, нет наслоений человеческой культуры, есть только слепая и вечная сила жизни, вливаемая в человека природой. Забота о красоте форм совершенно чужда Коненкову: его идеал – выразительность и рельефная передача замысла.

В 1909 году появляется ряд деревянных скульптур Коненкова: „Лесовик“, „Сова“, „Великосил“, „Старенький старичок“, в 1910 – „Старичок-полевичок“, „Стрибог“, „Слепой“ и т. д. Грубо обтесанные деревянные коряги, иногда сохранившие остатки неотодранной коры, производят глубоко своеобразное впечатление…Они символизируют для него вечную живительную силу земли, жуткую красоту леса и молчаливое обаяние тягучих русских полей.

…Он больше всего ценит в искусстве возможность сквозь материальные формы рассказывать свое внутреннее, будь то пригрезившиеся образы или лирические переживания.

В этом отношении он примыкает к обширной группе русских художников, очень значительных, но, к искреннему сожалению, слишком тонких людей, не подгоняемых ни под какой ярлык, к которым нужно причислить Врубеля, Сомова, Рериха, В. Денисова, Малявина, Борисова-Мусатова и мн. др. Произведения этих художников совершенно различны, но это различие и является объединяющим их признаком, потому что обобщает их стремление создавать такие образы, которые возможно ярче и сильнее передают их душу» (Г. Загоскин. С. Коненков).

КОНИ Анатолий Федорович

Юрист, общественный деятель, литератор, мемуарист. Почетный член Академии наук (1896), почетный академик по разряду словесности (1900). Публикации в журналах «Вестник Европы», «Русская старина», «Голос минувшего», «Нива», «Мир Божий», «Вестник литературы» и др. Книги «Судебные речи. 1868–1888» (СПб., 1888), «За последние годы. Судебные речи (1888–1896)» (СПб., 1896), «Очерки и воспоминания» (СПб., 1906), «На жизненном пути» (т. 1–5, СПб.; Берлин; Ревель; Л., 1912–1929).

«Он был больше чем на тридцать лет старше меня, и мне – тогда совсем молодой девушке – должен был бы казаться старым человеком: но старости его я не замечала.

…Так же как не замечалась его старость, не замечалась и его внешность. Он был среднего роста, некрасив; но лицо его было прекрасно обаянием ума и проницательного и вместе доброго взгляда темно-серых глаз, которые, по его словам, особенно любила его мать. Его чудесный лоб, его мощный череп напоминали мне медали времен Возрождения, выбитые в честь каких-нибудь великих гуманитариев или мыслителей. Лучшей модели для Мыслителя трудно было бы подыскать скульптору. До последних дней у него не было ни одного седого волоса в поредевших, но мягких темно-русых прядках, обрамлявших лысину. К концу своей жизни он ходил совсем сгорбленный, при помощи двух костылей, вспоминал народную загадку: „утром на четырех, в полдень на двух, вечером на трех“ (человек) и поправлял ее, говоря, что и вечером – на четырех. Всегда был одет со старомодной щепетильной аккуратностью. Но как и во что он был одет – тоже не замечалось.

И так хотелось его слушать, так увлекала его беседа – содержательная, глубокая, блестящая, – что ни о чем другом думать в его присутствии нельзя было.

…Обаяние речи А. Ф. действительно было огромно. Существовало мнение, что Кони был великолепный „рассказчик“. Конечно, он был не только рассказчик: но этот дар, теперь уже редкий, именно „рассказывать“ был дан ему в полной мере.

Когда бы, о чем бы вы ни заговорили с ним – на самую неожиданную тему – о буддийской философии, о допетровской Руси, о флоре и фауне Новой Зеландии, о декабристах, о митрополитах, медицине, – у него без всякой подготовки находился целый арсенал неожиданных сведений, дат, фактов – эрудиция и память его были неистощимы.

…Помимо блеска и остроумия его речи в ней таилось, может быть, и не всеми замеченное, но чуткому слуху понятное благожелательство к собеседнику и к людям вообще: необычайно добрый подход был у него к каждому человеку, и глубокая психология, с интересом проникающая в каждую жизнь, встречающуюся ему.

Мне хочется отметить одну его черту: он никогда не жаловался, не перекладывал на плечи своего собеседника своих печалей, забот и горестей, но щедро дарил свой юмор, свою тихую веселость, и от него – больного, измученного физическими страданиями старика – все уходили всегда с улыбкой.

…Сидя в своем глубоком кресле, в шутку прозванном им „исповедальней“, он говорил приблизительно следующее:

– Каждый человек зажжен в мире, как огонек. Только одни тлеют и шипят, как погасающий светильник, а другие горят ровно и ясно. Цель каждого человека – раздуть в себе этот огонек, сделать из него сильное, яркое пламя, которое могло бы светить и согревать всех кругом. И, уходя из жизни, так или иначе оставить после себя что-то для будущего.

И еще прибавлял завет доктора Гааза:

– Жить для того, чтобы делать счастливыми людей кругом себя» (Т. Щепкина-Куперник. Из воспоминаний).

КОНЧАЛОВСКИЙ Петр Петрович

Живописец, график. Один из основателей объединения «Бубновый валет». Живописные полотна «Портрет художника Г. Якулова» (1910), «Красный поднос» (1912), «Сухие краски» (1912), «Семейный портрет» (1912), «Портрет матадора» (1913) и мн. др.

«В молодые годы Петр Кончаловский поражал профессоров и нас, своих товарищей, щедрым талантом. Он был, как говорят, живописцем от Бога. С одного взгляда люди, чувствующие искусство, понимали, что этот человек наделен даром живописного восприятия всего сущего в мире. Оптимизм, доброта чувствуются в каждом мазке его кисти. Как лицо его всегда озаряла добрая улыбка, так и в натюрмортах, пейзажах, портретах Кончаловского живет светлая его душа. Всегда и во всем он оставался самим собой – человеком простым, открытым и чистым» (С. Коненков. Мой век).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."

Книги похожие на "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."

Отзывы читателей о книге "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.", комментарии и мнения людей о произведении.