Николай Мельниченко - Еще вчера. Часть первая. Я – инженер

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Еще вчера. Часть первая. Я – инженер"

Описание и краткое содержание "Еще вчера. Часть первая. Я – инженер" читать бесплатно онлайн.

Первая часть автобиографической трилогии охватывает время от 30-х годов до начала 1955 года.

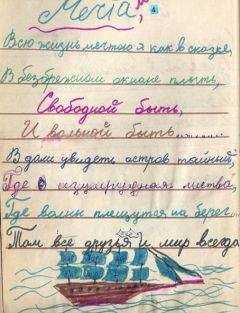

«В жизни моего поколения самое главное событие, которое разделило всю жизнь на два периода «до» и «после», была ВОЙНА. И война наложила свой неизгладимый отпечаток на всю жизнь «после», – для всех и на всё» – пишет автор.

За это время мальчик из глубинки прошел путь раннего взросления, как и всё поколение «детей Войны». Бегство на восток перед наступающей на пятки войной. Трудные годы выживания, голод и холод. Возвращение, школа, работа на сахарном заводе и в колхозе. Яркие годы постижения мира, людей, техники – учеба в знаменитом КПИ. Работа инженером-сварщиком – до призыва в ВМФ. Автор пишет:

«Все кончено. Ленинград. Завод, на котором так ладно началась интересная работа. Теперь уже «моя» наладочная группа… Невесомые листики приказов образовали жесткую воронку, куда неотвратимо и бесповоротно, не считаясь с моей волей и желаниями, неведомая сила затягивает мою жизнь…»

Мы постигали воочию необъятность и мощь Родины. Уже погибли миллионы людей, сгорели тысячи городов и сел… Но огромная страна СССР только начинала по-настоящему разворачиваться и воевать, бросая в прожорливую топку войны новые неисчислимые ресурсы и своих сыновей… «Наше дело правое, мы победим! Будет и на нашей улице праздник!» – сказал Вождь, и мы ему верили, больше, чем себе, как позже скажет К. Симонов…

Вместе с нашим движением на восток двигалось и время, – стояла уже глубокая осень, наступали холода. Наши аварийные летние пожитки не были на это рассчитаны, и мама прилагала все усилия, чтобы нас с Тамилой как-то утеплить. Мы в своих нарядах стали напоминать кочан капусты, в котором листьями были все запасенные на лето смены одежды. Популярен был анекдот: «Шо это за климАт? – говорил одессит в Архангельске. – Двадцать маек надел, – все равно прошибает!». На крупных станциях наш поезд ставили далеко от вокзалов. Вдали в голубом тумане нам виделись города Курган, Петропавловск, Омск, Новосибирск, Барнаул. Менялся облик аборигенов: «глаз стал узкий, нос – плуский».

Мы уже почти на Востоке

Морозным днем мы высадились, наконец, в Семипалатинске. Как морякам, давно не бывшим на суше, нам было непривычно не ощущать под ногами дрожь вагона и стук колес. В городе свирепый ветер заносил снегом и песком (!) узкие полоски асфальта. После санпропускника и эвакопункта на второй или третий день нас «сформировали» в переполненный, уже пассажирский, вагон, и уже через сутки мы высадились на станции Аягуз.

Во время этого броска, а может и раньше, заболела Тамила. Высокая температура, трудное дыхание… Мама побежала на руках с ней в Аягузе в больницу. Там женщина – главврач (все врачи, как и железнодорожники, считались мобилизованными) осмотрела Тамилу, покачала головой. «Крупозное воспаление легких», – был ее неутешительный вывод. Надежд на выздоровление – мало. Мама была в отчаянии. Нас отправляли дальше. Остаться с Тамилой без жилья и карточек было невозможно. Больница была переполнена тяжелоранеными, доставленными с фронта, и вся медицина выбивалась из сил. Плача, мама просила врачей и медсестер поухаживать за Тамилой, и это было единственное, что можно было для нее сделать…

Холодным, по-настоящему зимним днем, человек 15 эвакуированных (таков был наш официальный статус), в том числе семья Мильмана, одна из деребчинских девушек и мы с мамой, погрузились в кузов полуторки; нас любовно накрыли тяжелым брезентом, чтобы не замерзли. Машина двинулась дальше на восток.

Около 200 километров тряской извилистой дороги, которая называлась шоссе, мы преодолевали целые сутки. Наше физическое состояние колебалось от почти полного замораживания до частичного оттаивания в прокуренных самосадом пунктах обогрева и питания водителей. Но это была райская атмосфера, в сравнении с нашей «подбрезентовой»: один из стариков страдал расстройством желудка и за неимением других возможностей удалял его содержимое в одежду и окружающее, увы, тесное пространство…

Наконец мы выгрузились в районном центре Урджар – небольшом селе с несколькими домами покрупнее, где находились: власть, образование (школа), культура (клуб) и торговля (магазин). Здесь нас еще раз «сосчитали» и рассортировали. Мильманы, девушка и мы с мамой были посажены на сани с пахучим сеном. Женщина-ездовая рассадила нас по одной ей ведомым правилам, что-то сказала двум небольшим лошадкам, и мы бодро двинулись санной дорогой по холмистому заснеженному пространству – опять на восток. Слева на севере возвышалась громада гор, которые так отчетливо я видел впервые в жизни. Через несколько часов пути показалось большое село. Из труб домиков, очень похожих на украинские хаты, уютно поднимались вертикально вверх дымки от печек. Дым от печек имел непередаваемый, довольно приятный запах. Это был неведомый нам ранее запах горящего кизяка… Маму, девушку и меня высадили возле четвертой от края села хате. Нас встречала хозяйка с двумя дочками и рвущийся с привязи здоровенный пес… Здесь была конечная точка нашего бегства от войны. Дальше на восток, километров через сто, была уже граница с Китаем.

04. Восточная жизнь

Восток – дело тонкое.

Аборигены Востока. Холодная зима 1941 года

Наша хозяйка Зоя Барабаш была типичной казачкой: веселой и трудолюбивой, несмотря на свою болезнь – Базедову. Раздутый «зоб», как я узнал позже, свидетельствовал о недостатке йода или об облучении радиоактивным йодом. Старшая ее дочь Нина, не очень складная и высокая, – человек замечательной доброты, участливая ко всем несчастным. Младшая Лида – чертик в юбке: неугомонная, смешливая, способная на неожиданные выдумки и поступки. Старшую сестру она называла «няня». Мы сначала не могли понять, «кто есть кто», затем узнали, что няней здесь всегда называют старших сестер. К сожалению, впоследствии Лида повредила ногу и после «умелого» лечения стала инвалидом, что резко изменило ее характер. (Не было здесь тамбовской бабушки…) Еще у наших хозяек была огромная и свирепая среднеазиатская овчарка Разбой, с которой я вскоре подружился, – наверное, она скучала по своему хозяину, ушедшему на войну, и видела во мне некий эрзац отсутствующего хозяина. К весне мы с Разбоем достигли полного взаимопонимания. О наших совместных предприятиях я еще расскажу. Была у хозяек еще маленькая бурая коровка, дававшая молоко замечательной жирности и вкуса. И, наконец, трогательная неразлучная парочка: теленок и поросенок. Эти ребята не могли жить друг без друга: когда один из них куда-нибудь отлучался, другой как потерянный носился по двору. Когда они опять встречались, то радовались несказанно и занимали «штатное» положение: ложились рядом, клали друг на друга головы и блаженно закрывали глаза.

Наше село имело вполне славянское название: Ириновка. Его жители – переселенцы 20-х годов со Ставрополья, с Кубани. Как известно, кубанские казаки иногда считают себя русскими, иногда – украинцами. Например, родной брат русского губернатора и генерала Лебедя – украинец. Язык кубанцев – русский, специальный, что ли, – с большими включениями украинских слов и оборотов. Во всяком случае, сплав двух народов получился веселым, работящим, жизнестойким. Каждый двор и огород возле него был ухожен, в добротных сараях было место для скота и сена. Перед самой войной здесь поселились также переселенцы с Тамбовской области. Дома этих семейств и участки выглядели как временные: грянула война. Все мужчины ушли, не успев толком обустроиться.

Практически все дома в Ириновке были построены из самана – самодельных глиняных кирпичей огромных размеров. Материал для изготовления самана был под ногами. Снимался поверхностный слой дерна и взрыхлялся слой глины. В образовавшуюся круглую яму отводилась вода из ближайшего арыка (об арыках надо рассказать подробнее), затем солома и полова. Аборигены с участием крупного рогатого и безрогого скота месят ногами эту субстанцию, пока не получают однородную пластичную массу. Формуется саман в деревянных разъемных прямоугольниках определенного, раз навсегда заданного, размера. После предварительного схватывания саман выкладывают в воздухопроницаемые пирамиды, в которых он высушивается и приобретает прочность, то есть готовность для строительства. В сухом климате толстые – около полуметра – самановые стены замечательно удерживают прохладу жарким летом и тепло очень холодной зимой. Ямы возле строящихся домов непрерывно углубляются, затем заполняются водой из арыка, заменяя туземцам плавательные бассейны. В одном из таких бассейнов учился плавать и я. Надо заметить, что фильтрация и замена воды там не предусмотрена, купающиеся там дети доводят воду до состояния глиняной болтушки, и начинающие пловцы должны быть готовы к дегустации этого напитка…

Градообразующее предприятие Ириновки – колхоз имени кого-то, который разделен на 6 бригад, имеющих отдельные дворы и хозяйства. Дом нашей хозяйки располагался напротив двора 6-й бригады, мы автоматически ставали ее членами и работниками, а бригадир – хромой инвалид лет 50 – нашим прямым начальником. Это, казалось, малозначительное обстоятельство создало потом маме сильную головную боль. Дело в том, что одна из «деребчинских» девушек, Лида, добровольно «примкнула» к нашей семье и поселилась вместе с нами. Чтобы не объяснять каждому, что и как, мама объявила ее своей племянницей. Лида была довольно смазливой и упитанной девушкой, хотя качество ее органа мышления было не столь выдающимся… Бригадир-6 начал выделять ее из всех своих работников, что ей сначала понравилось. Когда, спустя некоторое время, по непонятным мне тогда причинам, что-то не заладилось, бригадир все претензии стал направлять «тетушке». Дело приобрело размах. Маме с большим трудом и нервотрепкой пришлось отказываться от родства и отправлять Лиду в автономное плавание…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Еще вчера. Часть первая. Я – инженер"

Книги похожие на "Еще вчера. Часть первая. Я – инженер" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Мельниченко - Еще вчера. Часть первая. Я – инженер"

Отзывы читателей о книге "Еще вчера. Часть первая. Я – инженер", комментарии и мнения людей о произведении.