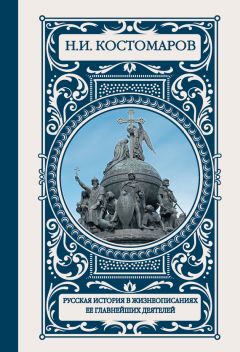

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Описание и краткое содержание "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать бесплатно онлайн.

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

Для усиления всякой заводской, промышленной и мануфактурной деятельности Петр (января 17-го 1721 г.) освободил всяких основателей заводов и их товарищей от службы на полтора года после учреждения завода, а на следующий день после того (января 18-го того же года) дозволил купцам и заводчикам покупать населенные имения.

Петр всячески старался привлекать наибольшую массу золота и серебра в Россию и запрещал вывоз того и другого в другие государства.

В 1719 году царь приказал у торговцев, ездивших за границу из Малороссии, отбирать червонцы и ефимки, а выдавать им русские деньги, оставляя им на платеж пошлин на границе только небольшое количество иностранной монеты. Все купцы, которые вели заграничную торговлю, должны были платить пошлину иностранною монетою, а прусский талер принимался в казну от купцов по 50 коп., тогда как в текущем обращении эта монета ходила по 90 коп. и выше. Казна имела тут свои выгоды. Была при этом еще другая выгода казне: получаемые от купцов в уплату иностранные монеты переделывались на денежных дворах в русскую монету, а при переделке казна оставалась в прибыли, по крайней мере, 7 %. Сохранились от описываемого периода царствования Петра памятники, на основании которых можно составить себе понятие о денежном достоянии русского государства того времени. В 1721 году на всех денежных дворах было денег на сумму 559 355 рублей. Сверх того, следовало получить по подряду ефимков и меди на 141 835 рублей, и в недоимке с разных чиновных людей было 225 546 рублей 32 алтына три деньги, а всего 882 315 рублей 28 алтын. К уплате же в разные места следовало в итоге 1 536 884 руб. 6 алтын. Таким образом, даже и в таком случае, когда бы взысканы были все недоимки, оказывалась недостача в 388 022 рубля. Все золото и серебро, получаемое с пошлин, взимаемых за привозные в Россию товары, а также конфискованное золото и серебро и получаемое в качестве штрафов указано было доставлять на денежный двор. Правительство нашло, что доставка и возка их была стеснительна, а во время пожаров медных денег много погибало; по этой причине вместо алтынников велено было делать серебряные пятикопеечники 70-й пробы. Из медных денег оставались в ходу одни только полушки, и то в небольшом количестве.

Л. Каравак. Петр I в Полтавской битве.

Главное управление церковью в эти годы находилось в руках рязанского архиерея Стефана Яворского, блюстителя патриаршего престола. Стефан Яворский, несмотря на высокий свой пост, тяготился своим положением, жаловался царю на неудобство жизни в Петербурге и просил милостивого отпуска, но не получил его. Ни Петр не чувствовал к Стефану большого расположения, ни Стефан к Петру, но Петр считал Стефана честным и полезным человеком, а потому и удерживал его, вопреки давнему желанию рязанского архиерея удалиться от дел и уехать на родину в Малороссию. При своей недоверчивости к великорусскому духовенству, Петр медлил постановкой архиереев; и в 1718 году Стефан доносил ему, что из епархий киевской, тобольской, новгородской, смоленской, коломенской к нему присылаются старые залежалые дела, которые он решить затрудняется; ставленников много, а ставить их некому: без архиереев быть невозможно. Государь приказал выбрать кандидатов и подать себе список их, а вперед для таких избраний присылать добрых монахов в Невский монастырь, чтобы «таких не наставить, как тамбовский и ростовский». Затем велено архиереям поочередно приезжать в Петербург и проживать там, «начиная свое бытье с января».

Им отводились места, на которых они сами могли себе выстроить подворья. Петр ввел эту меру, чтобы самому ближе и даже лично знать всех архиереев в своем государстве. Архиереи с этого времени уже не могли более вмешиваться в какие бы то ни было светские дела, если не получали на то особого царского повеления.

Забота о благочестии повлекла к целому ряду полицейских правил. В конце 1714 года указано, чтобы все люди обоего пола каждогодно исповедовались. Священники должны были доносить архиереям об уклоняющихся от исповеди, архиереи же отправляли список их к губернаторам и ландратам. Светские власти накладывали на виновных штрафы, сообразно их состоянию: такого рода штрафы составляли особую статью государственного дохода. По воскресным и праздничным дням запрещалось торговать. Посты до такой степени строго соблюдались, что сам царь, хотя и недолюбливал их, но не решался есть мясо в посты иначе, как испросивши на то разрешение константинопольского патриарха. В 1718 году, по ходатайству царя, константинопольский патриарх разрешил не только лично ему, но и всему православному российскому войску употреблять мясо в посты за границей, во время походов, кроме семи дней, предшествующих причащению Св. Тайн.

Раскольники облагались двойным окладом против всех других подданных, а женщины – вполовину против мужчин.

Не благоволя к раскольникам, Петр не оставлял в то же время гонения на русское платье и бороды и издал в конце декабря 1714 г. указ, угрожавший за торговлю русским платьем и за ношение русского платья и бороды ссылкою в каторгу и лишением всего движимого и недвижимого имущества. В сентябре 1715 года в Петербурге даже запрещено, под страхом лишения имущества и ссылки в каторгу, торговать скобами и гвоздями, которыми подбивались сапоги и башмаки старого образца.

А. Д. Кившенко. Шведские генералы склоняют свои знамена перед Петром.

Желая привить на Руси судостроение по западным образцам, Петр объявил войну древнему русскому судостроению. Указом 28 декабря 1714 года он запретил ходить в море на судах прежнего строя – на ладьях и кочах, а вместо них приказал делать галиоты и другие суда иностранного пошиба, с иностранными названиями; срок для существования судов старой формы он назначил два года, а по нужде три года; после чего все старые подлежали уничтожению.

После строгого гонения против староманерных судов, 28 марта 1720 года, на пути сообщений Вологды с Архангельском дозволено строить суда по старинному образцу, а 9 апреля того же года на Двине и на Сухоне повелено строить непременно по-старому, а не по-новому. Но в Новгородской провинции осталось в силе прежнее распоряжение – строить суда не иначе, как новой конструкции. В этот же год июня 26-го составлен был устав о новоманерных судах, под названием «эверсы», о том, как ими управлять и как с ними обращаться. В следующем 1721 году опять дан указ уничтожить все суда, карбасы и барки староманерной постройки, но судам, приходящим с Волги, дозволялось быть построенными по какому угодно способу, лишь бы они были без скобок и хорошо проконопачены.

Г. Седерстром. Шведских пленных проводят по Москве.

Медаль за Полтавскую баталию.

В декабре 1717 года положено учредить коллегии. Наши коллегии при Петре были ближайшим образом сколком с тогдашних шведских коллегий; только государь, в одном из своих указов об их составлении, велел заменить те пункты шведского устава, которые не подходили к основным порядкам русского государства. Коллегии имели смысл верховных правительственных мест, по разным частям государственного управления. Этих коллегий предположено было числом восемь: коллегия иностранных дел, где должны были ведаться все сношения с чужими государствами; камер-коллегия, заведовавшая финансами государства; юстиц-коллегия, ведавшая суды и судопроизводство; ревизион-коллегия, сводившая и проверявшая государственные денежные счеты; штатс-контора, ведавшая собственно расход; берг– и мануфактур-коллегия, наблюдавшая над горным делом, фабриками и заводами; коммерц-коллегия, ведавшая торговлю, внутреннюю и внешнюю; наконец, военная и адмиралтейств-коллегия: из них первая заведовала сухопутными военными силами, а вторая – флотом и мореплаванием.

Петр сообразил, что шведы могли быть подходящими людьми по производству дел, сообразно новому строю, заимствованному из их края, и приказал приглашать пленных шведов на службу в учреждаемые коллегии. «Они, – писал Петр, – шведскому штаты и языку искусны; один из них может быть потребнее, чем два человека немцев». Но охотников набралось немного; тем не менее предпочтение шведскому строю до того овладело Петром, что он в одном своем указе (26 ноября 1718) выразил намерение ввести с 1720 года шведское управление, начиная с Петербурга как образца для остальной России. Впрочем, это предпочтение не мешало ему иметь мысль пригласить в чиновники будущих коллегий и славян из австрийских земель, потому что, по соображениям Петра, им легче было, чем всяким другим иноземцам, усвоить русский язык и не затрудняться употреблением его в делопроизводстве. Петр об этом писал своему резиденту в Вене Веселовскому, но такое предположение не осуществилось.

Вновь устроенные коллегии должны были начать действовать с 1719 года. Между тем, по обычной русской медленности, всегда волновавшей Петра, начатое дело не приготовлялось в такой степени, чтобы коллегии могли начать производство в указанный государем срок. В приготовлениях к открытию коллегий прошел весь 1718 год. Государь приказывал назначенным в президенты будущих коллегий подавать себе рапорты, чтоб видеть, насколько подвигается дело устроения коллегий, и сделал замечание сенату за нерадение к исполнению его указов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Книги похожие на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Отзывы читателей о книге "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", комментарии и мнения людей о произведении.