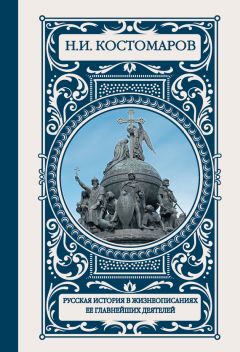

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Описание и краткое содержание "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать бесплатно онлайн.

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

Петр сообразил, что шведы могли быть подходящими людьми по производству дел, сообразно новому строю, заимствованному из их края, и приказал приглашать пленных шведов на службу в учреждаемые коллегии. «Они, – писал Петр, – шведскому штаты и языку искусны; один из них может быть потребнее, чем два человека немцев». Но охотников набралось немного; тем не менее предпочтение шведскому строю до того овладело Петром, что он в одном своем указе (26 ноября 1718) выразил намерение ввести с 1720 года шведское управление, начиная с Петербурга как образца для остальной России. Впрочем, это предпочтение не мешало ему иметь мысль пригласить в чиновники будущих коллегий и славян из австрийских земель, потому что, по соображениям Петра, им легче было, чем всяким другим иноземцам, усвоить русский язык и не затрудняться употреблением его в делопроизводстве. Петр об этом писал своему резиденту в Вене Веселовскому, но такое предположение не осуществилось.

Вновь устроенные коллегии должны были начать действовать с 1719 года. Между тем, по обычной русской медленности, всегда волновавшей Петра, начатое дело не приготовлялось в такой степени, чтобы коллегии могли начать производство в указанный государем срок. В приготовлениях к открытию коллегий прошел весь 1718 год. Государь приказывал назначенным в президенты будущих коллегий подавать себе рапорты, чтоб видеть, насколько подвигается дело устроения коллегий, и сделал замечание сенату за нерадение к исполнению его указов.

Еще до открытия коллегий, в 1716 году составлен и издан был воинский устав – кодекс военных законоположений, которыми должна была руководиться будущая военная коллегия и который надолго остался основою военного законодательства.

Коллегии и канцелярии, учрежденные Петром на иностранный образец и даже с иностранными названиями, оказались до того дикими и чуждыми русскому народу, что он долго не мог понять хитрого и сложного механизма их. Челобитчики, нуждавшиеся в подаче просьб, становились в тупик – в какую коллегию или в какое место следовало подавать. Это побудило Петра 13 мая 1720 года определить «знатную особу», а с нею секретаря, для приема челобитных, которые после принятия надлежало рассылать по коллегиям и канцеляриям. Вообще коллегии были плодом того взгляда, что все чужое, европейское, лучше русского. Первый, навеявший Петру мысль о коллегиях, был Лейбниц, который выражался, что хорошее управление государством, подобное божескому управлению вселенной, может существовать только при коллегиях, которых внутреннее строение напоминало бы устройство часов, где колеса взаимно приводят в движение одно другое. Петру глубоко запали в ум наставления немецкого мудреца, и, через многие годы после бесед с ним, Петр устроил коллегии, приблизительно в тех основных формах, в каких наметил Лейбниц. Но вскоре оказалось, что не все удается сразу на практике, что кажется хорошим в предположениях.

Б. А. Чориков. Екатерина снимает с себя драгоценности, чтобы подкупить турецкого пашу. Гравюра.

Орден Св. Екатерины.

Медицинская часть в России была издавна оставлена совершенно без внимания. При Петре полагался зачаток некоторого правильного устройства ее. К этому побуждали царя моровые поветрия, которые, как известно, с древних времен опустошали русские края и посещали их при Петре. В 1718 году показалась моровая язва в Старооскольской и Белгородской провинциях; Петр, указом 24 октября этого года, велел отправить туда сведущих и надежных врачей для задержания едущих с тех сторон, где была моровая язва. В 1720 году последовал указ о повсеместном введении таких охранительных мер. Губернатор, получив известие о моровом поветрии, тотчас должен был устроить в пристойных местах заставы, где бы поддерживались постоянно огни, всех едущих из зараженных мест расспрашивать и по надобности задерживать на шесть недель, не дозволяя ни с кем сообщаться. Письма, шедшие чрез такую заставу, переписывались в двух списках: оригинал оставался на заставе, а копия отправлялась по назначению. Если зараза прорывалась куда-нибудь, зараженное место запиралось и укреплялось караулами, которые не выпускали никого из жилого места и не пускали внутрь его. Дома, где были больные заразительною болезнию, сжигались, а обитатели выводились с домашним скотом и рухлядью. Для большей острастки жителям велено ставить виселицы, назначенные для тех, которые бы стали тайком прокрадываться мимо заставы.

Г. Седерстром. Карл XII и Мазепа после Полтавы на берегу Днепра.

14 августа 1721 года было учреждено центральное место, управлявшее всею медицинскою частью: то была медицинская контора, отданная под управление доктора Блюментроста; ей подведомы были все врачи и аптекари, с их аптеками во всей России.

Перестраивалось государственное управление и суды; Петр видел необходимость составить новое уложение законов. В его царствование так много было введено нового, что действовавшее еще уложение Алексея Михайловича не обнимало всех сторон народной жизни и не давало ответов на возникавшие юридические вопросы. Петр, нигде почти не бывший самостоятельным творцом, но везде переносивший чужое на русскую почву, и в этом важном деле остался верен себе. Он принял за образец, для составления нового русского уложения, готовое шведское и указом 8 августа 1720 года приказал учредить комиссию, в которой главным образом заправляли делами иноземцы, сидевшие в коллегиях: Нирод, фон Бревер и Вольф. Кроме шведского уложения, они должны были руководствоваться правами лифляндскими и эстляндскими. Это предначертание осталось неприведенным в исполнение, как и многое в числе планов и намерений государя.

По окончании военных действий против турок театр Северной войны некоторое время сосредоточивался в Померании и Финляндии. Русский царь действовал со своими первоначальными союзниками, датским и польским королями, а король прусский колебался между двумя враждебными сторонами, впрочем, стараясь показывать наиболее дружеское расположение к царю. Шведское войско в Померании и вообще на южном побережье Балтийского моря состояло под главной командой генерала Штейнбока. Сам царь лично предводительствовал против него своим войском, 12 февраля 1713 года напал на шведов при Фредерикштадте, нанес им поражение и взял этот город. Штейнбок двинулся в Голштинию, которая находилась тогда во владении несовершеннолетнего Карла Фридриха, сына герцога, убитого в Клисовской битве в 1702 году. Этот молодой герцог состоял под опекой своего дяди, любекского епископа, который носил титул администратора Голштинского герцогства. Штейнбок заключил с этим администратором договор, которым администратор давал право шведскому войску укрыться в замке Тонингене, а Штейнбок от имени своего короля обязывался вознаградить герцога за всякие потери, которые причинил бы Голштинии датский король, когда бы последний открыл военные действия.

Орденский знак Св. Екатерины с девизом: «Трудами сравнивается с супругом».

После отхода Штейнбока к Тонингену Петр поручил вести войну датскому королю, дав ему в помощь русский отряд под командой Меншикова, а сам намеревался воевать против шведов в Финляндии. Возвращаясь в Россию, Петр заехал сначала к ганноверскому курфюрсту, а потом к молодому прусскому королю, только что вступившему на престол после смерти своего отца. Петру не удалось втянуть в Северную войну прусского короля; последний следовал политике своего родителя, уверял Петра в дружбе к нему, но не хотел явно становиться во вражду с Швецией и наблюдал, чтобы обстоятельства доставили ему случай извлечь пользу из этой войны, без больших усилий с его стороны. Вернувшись в Петербург, царь летом 1713 года, с 12 000 войска, поплыл к берегам Финляндии, пристал к Гельсингфорсу, прогнал оттуда шведского генерала Любекера и поручил, вместо себя, вице-адмиралу Апраксину продолжать войну в Финляндии. В конце августа русские овладели столицею Финляндии Або, покинутою и шведским войском и жителями, а в октябре того же года Апраксин и генерал Голицын разбили шведского генерала Армфельда близ Тамерфорса, и вся почти Финляндия до самой Каянии очутилась в руках русских.

Л. Рубинштейн. Взятие Выборга.

Между тем князь Меншиков, оставленный Петром на южном побережье Балтийского моря с русским войском в помощь датскому королю, сошелся с голштинским министром Герцом, которому суждено было играть важную роль в дипломатии по вопросу об окончании Северной войны. Герц представил Меншикову проект о тесном союзе голштейн-готторпского дома с Россией. Этот союз, по его предположению, должен был утвердиться браком молодого герцога с царевною Анною, дочерью царя Петра. Датский король не двигался весь 1714 год, а прусский думал только забирать под свою власть шведские города без войны. Такое желание заявлял и курфюрст ганноверский, ставши по смерти королевы Анны английским королем: он возымел притязание присвоить себе Бремен и Верден. Таким образом, много было охотников ловить в мутной воде рыбу и делать приобретения за счет Швеции, но вести войну со Швецией приходилось одному Петру. И Петр вел ее всю весну и лето 1714 года. Генерал князь Голицын снова разбил Армфельда, затем выборгский губернатор, полковник Шувалов, в июне покорил крепость Нишлот. Но самым блестящим делом русских была морская победа при Гангуте, одержанная под начальством самого Петра: там шведы потеряли 936 человек убитыми, 577 пленными; шведские корабли со 116 пушками были взяты и привезены в Ревель. Вслед за этой победой царь, с 16 000 войска, пристал к Аландским островам и овладел тамошними укреплениями и портом; оттуда недалеко уже было до Стокгольма; в шведской столице распространился всеобщий страх: адмирал Ватранг готовился защищать вход в стокгольмский порт. Наступившая осень не дозволила Петру отважиться сделать на шведскую столицу нападение. Русский царь возвратился в Петербург, устроил себе торжественный въезд, принимал от своих сенаторов и иностранных министров поздравления с победами, получил чин вице-адмирала и пировал во дворце Меншикова. Петр оказывал большие знаки почтения пленному шведскому адмиралу Эрншильду: «Вот, – говорил царь своим русским, – верный и храбрый слуга своего государя, достойный величайшей награды от его рук и теперь приобретший мое благоволение до тех пор, пока он будет со мною; хотя он перебил у меня много храбрых русских, что я им (шведам) всем прощаю, пока они теперь все в моей воле». Эрншильд отвечал: «Хотя я поступал честно, служа моему государю, но я исполнил не более как свой долг; я искал смерти, но смерть не встретила меня, а теперь, в моем несчастье, мне остается немалое утешение быть пленником вашего величества и пользоваться таким вниманием великого мореходца, достойного вице-адмирала».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Книги похожие на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Отзывы читателей о книге "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", комментарии и мнения людей о произведении.