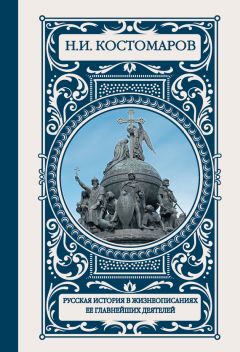

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Описание и краткое содержание "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать бесплатно онлайн.

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

И. Г. Ведекинд. Портрет царя Михаила Федоровича.

Как ни тяжелы были для Московского государства условия Столбовского мира, отнимавшего у России море и потому носившего в себе зародыш неизбежных кровавых столкновений в будущем, но в то время и такой мир был благодеянием, потому что оставлял теперь Московское государство в борьбе с одной только Польшей.

Устроив примирение, Джон Мерик прибыл в Москву и заявил со стороны Англии требование важных торговых привилегий. Он просил между прочим дозволить англичанам ходить для торговли по Волге в Персию, по реке Оби – в Индию и Китай. Русское правительство отдало эти вопросы на разрешение думы, составленной из торговых людей. На основании приговора этих торговых людей бояре отказали в главном, чего домогался Мерик, под благовидными предлогами отсрочки на будущее время. «Теперь русские торговые люди оскудели, – говорили бояре Мерику. – Они у англичан покупают в Архангельске товары и продают в Астрахани персиянам: от этого прибыль и им и казне, а если англичане сами начнут торговать в Персии, то этой прибыли не будет. Притом же в Персии теперь небезопасно: персидский шах воюет с туркским царем, да и на Волге плавать опасно. Надобно отложить до другого времени». Что касается пути в Индию и Китай через Сибирь, то бояре сказали английскому послу, что «Сибирь страна студеная и трудно через нее ходить: по реке Оби все лед ходит, по Сибири кочевые орды бродят, ходить опасно, да и про Китайское государство говорят, что оно невелико и небогато, а потому государь, по дружбе к английскому королю, прикажет прежде разузнать, какими путями туда ходить и каково Китайское государство: стоит ли туда добиваться». Таким образом, благодаря силе торговых людей Мерик при всех своих услугах России не добился цели стремлений англичан на Восток, хотя получил от царя в знак благодарности и внимания золотую цепь с царским портретом и разные подарки, преимущественно мехами.

Н. Л. Тютрюмов. Патриарх Филарет, соправитель Михаила Федоровича.

Шлем царя Михаила Федоровича.

Голландцы, также добивавшиеся для себя торговых льгот, получили некоторую выгоду, но не в такой степени, как англичане. Еще в 1614 году компании голландских гостей подтверждена была грамота царя Василия Ивановича на свободную торговлю во всем государстве, а во внимание к разорению, понесенному голландскими купцами, позволено им торговать беспошлинно на три года. Когда срок этот минул, голландцы не добились такого расширения своих торговых прав, которое бы могло подорвать английскую торговлю, однако, по собственному их признанию, в 1616–1617 годах русские так снисходительно смотрели за голландцами, что последние платили за свои товары гораздо меньше пошлин, чем с них следовало. Шведам по Столбовскому договору предоставлена была свободная торговля, но с платежом обычных полных пошлин.

В то время, когда шли переговоры о мире со шведами, в жизни царя произошло печальное семейное событие. В 1616 году, когда ему наступил двадцатый год, решено было его женить. Созвали по давнему обычаю толпу девиц – дочерей дворян и детей боярских; Михаилу приглянулась больше всех Мария, дочь дворянина Ивана Хлопова. Выбранная невеста немедленно была взята на «верх» (во дворец, собственно в теремные хоромы цариц), и всем велели оказывать ей почести как царице; дворовые люди ей крест целовали, и во всем Московском государстве велено поминать ее имя на ектениях. Ее нарекли Анастасией. Отец и дядя нареченной невесты были призваны во дворец, государь лично объявил им свою милость. Таким образом род Хлоповых, совершенно незначительный до того времени, вдруг возвысился и оказался в приближении у царя. Это вызвало у многих зависть, как и прежде всегда бывало в подобных случаях. Более всех невзлюбили Хлоповых могущественные Салтыковы, опасавшиеся, чтобы Хлоповы не вошли в доверие к царю и не оттеснили их самих на задний план.

Вдруг нареченная невеста заболела. У нее началась постоянная рвота. Сперва родные думали, что это случилось с ней от неумеренного употребления «сластей», и уговаривали есть поменьше. Она послушалась, и ей стало как будто получше, но потом болезнь опять возобновилась, и родные должны были донести об этом царю. Тогда царь приказал своему крайчему[2] Салтыкову позвать доктора к своей невесте; Михаил Салтыков привел к ней иноземца-доктора по имени Валентин, который нашел у больной расстройство желудка и объявил, что болезнь излечима и «плоду де и чадородию от того порухи не бывает». Такое решение было не по сердцу Салтыкову; прописанное лекарство давали царской невесте всего два раза, а доктора Валентина более к ней не призывали. После того Салтыков призвал другого, младшего, врача по имени Балсырь, который нашел у больной желтуху.

Между тем Салтыков донес царю, будто врач Балсырь сказал ему, что Мария неизлечима. Царь не знал, что ему делать. Мать настаивала на удалении Хлоповой. Просто сослать ее с «верху» казалось зазорно, так как ее уже во всем государстве признали царской невестой. Созван был собор из бояр для обсуждения дела. Напрасно Гаврила Хлопов на этом соборе бил челом не отсылать царской невесты с «верху», уверял, что болезнь ее произошла от сладких «ядей» и теперь уже почти проходит, что Мария вскоре будет здорова. Бояре знали, что царская мать не любит Хлопову и желает ее удалить; в угоду ей произнесли они приговор, что Хлопова «к царской радости непрочна», то есть свадьбы не должно быть.

В соответствии с этим приговором царскую невесту свели с «верху». Это было в то время, когда во дворце происходили суетливые приготовления к свадьбе. Хлопову поместили у ее бабки на подворье, а через десять дней сослали в Тобольск с бабкой, теткой и двумя дядями Желябужскими, разлучив с отцом и матерью. Каково было в Тобольске изгнанникам – можно догадываться из того, что в 1619 году, уже как бы в виде милости, они были переведены в Верхотурье, где должны были жить в специально построенном для них дворе и никуда не отлучаться с места жительства, а царская невеста, испытав за короткое время своего благополучия роскошь двора, получала теперь на свое скудное содержание по 10 денег в день.

Этот варварский поступок не был делом царя. Михаил Федорович, по-видимому, чувствовал привязанность к своей невесте и грустил о ней, но не смел ослушаться матери.

Уладив дело со шведами, Москва должна была покончить и с Польшей. Но это оказалось гораздо труднее. Сигизмунд жалел об утрате Московского государства. Его сын Владислав, достигнув совершеннолетнего возраста, также пленялся мыслью стать московским царем и затевал попытки возвратить себе утраченный престол.

В 1616 году королевич Владислав издал окружную грамоту ко всем жителям Московского государства: напоминал, как его выбрали на московский престол всей землей; обвинял митрополита Филарета, который будто бы поступал вопреки наказу, данному всей землей; изъявлял сожаление о бедствиях Московского государства; объявлял, что, достигнув совершеннолетнего возраста, идет сам добывать Московское государство, данное ему от Бога, и убеждал всех московских людей бить ему челом и покориться как законному московскому государю; обещал, наконец, поступить с Михаилом, сыном Филарета, сообразно своему царскому милосердию, по прошению всей земли.

Притязания польского королевича грозили внести новое междоусобие в несчастное государство.

Ю. Коссак. Осада поляками Смоленска.

Но настоящие военные действия между Польшей и Москвой начались не ранее 1618 года. Война эта требовала крайнего напряжения сил, а между тем Московское государство еще не успело оправиться от прежних бедствий и испытывало новые в том же роде, как в предшествовавшие годы. Служилые люди неохотно шли на войну; одни не являлись вовсе, другие бегали из полков; в Новгородской земле служилые люди в то время имели повод особенно быть недовольными, потому что правительство отбирало у них поместья, розданные при шведском владычестве из дворцовых и черных земель.

Патриарх Филарет. Из книги «Титулярник» 1672 г.

В таком состоянии был народ, когда Владислав, идя к Москве в августе 1618 года, снова возмущал русских людей своей грамотой, уверял, что никогда не будет ни разорять православных церквей, ни раздавать вотчин и поместий польским людям, что поляки не станут делать никаких насилий и стеснений русскому народу; напротив – сохранены будут их прежние права и обычаи. «Видите ли, – писал Владислав, – какое разорение и стеснение делается Московскому государству, не от нас, а от советников Михайловых, от их упрямства, жадности и корыстолюбия, о чем мы сердечно жалеем: от нас, государя вашего, ничего вам не будет, кроме милости, жалования и призрения».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Книги похожие на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Отзывы читателей о книге "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", комментарии и мнения людей о произведении.