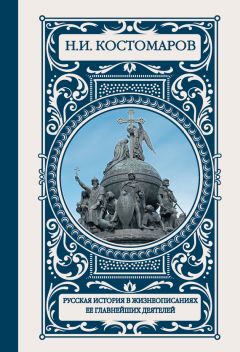

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Описание и краткое содержание "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать бесплатно онлайн.

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

В то время, когда Шеин стоял под Смоленском, в Москве произошли большие перемены. Филарет скончался в октябре 1633 года. Вместо него возведен был на патриаршеский престол Иоасаф, псковский епископ, прежде гонимый Филаретом, а под конец назначенный им себе в преемники. С кончиной Филарета подняли голову бояре, которые до того времени боялись строгого патриарха, но нисколько не боялись добродушного царя. Немедленно возвращены были Салтыковы и снова стали близкими к царю людьми.

Московскому государству теперь уже чрезвычайно трудно было собрать ратные силы и деньги для ведения войны. Оставалось просить мира, но, к счастью, Польша опередила в этом Москву. Король из-под Смоленска отправился к Белой и никак не мог взять ее, а между тем в его войске открылся большой недостаток жизненных запасов; в то же время к королю поступали угрожающие вести, что турецкий султан намеревается напасть на Польшу, а с другой стороны, шведы хотят отказаться от участия в немецкой тридцатилетней войне и устремиться на Пруссию, принадлежавшую в то время Польше. Поэтому польские сенаторы первые прислали русским боярам предложение о мире. Из Москвы отправились в марте 1644 года боярин Федор Шереметев и Алексей Львов-Ярославский. Они съехались с польскими комиссарами – хельминским епископом Яковом Жадиком и другими панами – на речке Поляновке. Переговоры затянулись до 4 июня. Поляки хотели за отказ Владислава от царского титула получить от Московского государства 100 000 рублей. Московские послы долго упирались, наконец согласились дать 20 000 рублей. На этой сумме и порешили. Обе стороны согласились заключить «вечный мир».

Государи самолично подкрепили этот мир: в начале февраля 1635 года польские послы прибыли в Москву. Им оказали торжественный прием сообразно обычаям того времени.

В том же году 23 апреля в присутствии московского посла князя Алексея Львова-Ярославского король с шестью сенаторами присягнул в костеле на хранение договора, а затем дал послам веселый пир, на котором пил за здоровье своего брата царя московского. Великолепная иллюминация заключила это празднество.

Москва, Замоскворечье. Кадашевский ткацкий двор. XVII в.

В 1634 году приезжало в Москву голштинское посольство, описанное известным Олеарием, оставившим подробное и драгоценное путешествие по тогдашней России. Царь дозволил голштинским купцам торговать с Персией на десять лет с платежом в казну 600 000 ефимков, считая по 14 ефимков в фунте. Вообще после окончания войны с Польшей возросло сближение Московского государства с иностранцами. Правительство приглашало знающих иностранцев для разных полезных учреждений. Так, в 1634 году переводчика Захария Николаева отправили в Германию для найма мастеров медеплавильного дела. Иноземец Фимбрандт получил на десять лет привилегию поставить в поместных и вотчинных землях, где придется, но вдали от распашных полей, мельницы и сушилы для выделки лосиных кож, причем запрещалось всем другим торговать этими предметами. Другой иноземец, швед Коэт, получил право устроить стекольный завод близ Москвы. В 1644 году гамбуржцу Марселису с детьми (получившему еще в 1638 году право на оптовую торговлю на севере государства и в Москве) и голландцу Филимону Акему позволили устроить по рекам Шексне, Костроме и Ваге и в других местах железные заводы с правом беспошлинной продажи изделий на 20 лет внутри и вне государства.

По свидетельству Олеария, в то время в Москве жило много иноземцев, в том числе 1000 протестантских семейств. Они сначала невозбранно селились в Москве, повсюду ставили на своих дворах молитвенные дома (кирки), закупали у русских дворовые места по хорошей цене; но против этого выступили священники ввиду того, что сближение русских с немцами вредно действует на религиозность русских. По таким соображениям было запрещено немцам покупать и брать в заклад дворы и велено сломать кирки, которые немцы завели близ русских церквей. Вместо этого в Москве отвели им особое место под кирку. Около царя были иноземцы – доктора, аптекари, окулист, алхимик, лекари, переводчики, часовых и органных дел мастера – все под ведомством Аптекарского приказа. Им выдавалось жалованье деньгами или мехами. Лекарей посылали иногда для лечения ратных людей. Царь Михаил Федорович сознавал пользу науки, как видно из его желания пригласить на службу Адама Олеария, о котором царю «известно учинилось, что он гораздо научен и извычен астрономии, и географус, и небесного круга, и землемерию, и иным многим надобным мастерствам и мудростям, а нам, великому государю, такой мастер и годен». Михаил Федорович вообще интересовался географией и велел сделать дополнение и объяснение к карте Московского государства, составленной по приказанию Бориса Годунова, известной под названием «Большой чертеж Русской земли». Иноземные солдаты с того времени составляли уже неизменную принадлежность русского войска; они вели себя дурно и делали разные насильства жителям.

Михаил Федорович. Из книги «Титулярник» 1672 г.

Правительство пыталось производить поиски руд с целью обратить найденное в свою пользу. В Соликамске начали добывать медную руду; работали русские мастера-плавильщики, а им приданы были сосланные изготовители фальшивой монеты («денежные воры»). Дело пошло неудачно; заводы были плохо устроены, мастера были неумелые, а между тем этот новый промысел тотчас же пал тяжестью на народ, как всякое казенное предприятие, потому что для народа по этому поводу появлялись новые повинности, как, например, перевозка леса и т. п.

По-прежнему и в эти годы правительство старалось об удержании жителей на своих местах, гонялось за беглыми, водворяло их на прежние места жительства. В случае вторичного побега виновных начали ссылать в сибирские города. Опасность набегов татар вызывала необходимость постройки новых городов на юге России и укрепления старых. С 1635 года подобная деятельность заметно усиливается. В том году был построен Тамбов (Танбов). По приказанию царя велено было набрать служилых людей на житье в этот город из Москвы, а также из некоторых южных городов. Начали поправлять и восстанавливать прежде существовавшие украинные города, копать рвы, делать лесные засеки; для этого учредили особых «засечных» голов и приказчиков, заправлявших работами.

Патриарх Иоасаф I. Из книги «Титулярник» 1672 г.

Донцы убили ехавшего в Москву турецкого посланника Кантакузина, а 18 июня 1637 года взяли у турок Азов. Они известили об этом царя и объявили, что начали войну для освобождения множества христианских пленных. Царь Михаил сделал им выговор, однако не велел отдавать Азов и приказал казакам охранять границу от татарских набегов, которые должны были последовать за казацким нападением. Как ожидали, так и случилось: крымский царевич Сафа-Гирей совершил набег в украинные места; он известил царя, что это – мщение за взятие Азова казаками, и угрожал новым нашествием весной. Тогда ввиду защиты отечества Михаил созвал собор всех чинов людей, и этот собор приговорил взять даточных людей с монастырских имений с 10 дворов по человеку, а с вотчин и поместий – с 20 дворов по человеку. На следующий год с церковных имений поставка даточных людей была заменена деньгами.

Набеги повторялись. Однако татары встречали отпор и сами попадали в плен; царь приказывал содержать пленных по монастырям в оковах и гонять на работы. Но все-таки русских попадалось гораздо больше в плен татарам: их содержали в Крыму «в муках и тесноте» и угрожали распродать в разные земли, так что в начале 1641 года царь назначил особый сбор пожертвований по всему государству на выкуп русских пленных. Азов оставался за казаками. В июне того же года появились турки на кораблях со множеством стенобитных пушек. С ними были татарские полчища и сам крымский хан. Ни пушечные выстрелы, ни подземные подкопы, ни сооружение рвов с целью засыпать осажденных землей не помогали туркам. Они думали взять город изменой и пускали в Азов записки с предложением больших денег за измену – и это не удалось. Казаки сидели в осаде с 7 июня по 26 сентября. Турки почти разрушили Азов своими выстрелами, но с казаками не могли ничего поделать и удалились. Царь послал донскому атаману Осипу Петрову и всему войску похвальную грамоту.

Теперь предстоял важный вопрос: донцы просили государя принять под свою власть Азов. Но принять его значило отважиться на войну с турками и татарами. В случае успеха выгоды от этой войны были бы очень велики. Можно было бы оградить южные области государства от татарских набегов; можно было бы и возобновить предприятие овладеть Крымом, некогда начатое при Грозном по внушению Вишневецкого и не доведенное до конца.

В январе 1642 года опять созвали собор. Члены его были выбраны из «лучших, середних и молодших» людей всех чинов, «добрых и умных, с кем о том деле говорить можно». Собор собрался в Столовой избе. Думный дьяк Лихачев изложил дело об Азове, известил, что идет в Москву посол турецкий и нужно дать ему ответ; наконец задал собору такие вопросы: «Воевать ли с султаном или мириться и отдать Азов? Если воевать, то война протянется не один год: нужны будут деньги и люди не один год. Где их взять?» Эти вопросы были записаны и розданы выборным людям, и они должны были отвечать письменно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Книги похожие на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Отзывы читателей о книге "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", комментарии и мнения людей о произведении.