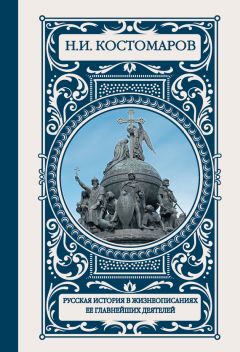

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Описание и краткое содержание "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать бесплатно онлайн.

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

В 1616 году королевич Владислав издал окружную грамоту ко всем жителям Московского государства: напоминал, как его выбрали на московский престол всей землей; обвинял митрополита Филарета, который будто бы поступал вопреки наказу, данному всей землей; изъявлял сожаление о бедствиях Московского государства; объявлял, что, достигнув совершеннолетнего возраста, идет сам добывать Московское государство, данное ему от Бога, и убеждал всех московских людей бить ему челом и покориться как законному московскому государю; обещал, наконец, поступить с Михаилом, сыном Филарета, сообразно своему царскому милосердию, по прошению всей земли.

Притязания польского королевича грозили внести новое междоусобие в несчастное государство.

Ю. Коссак. Осада поляками Смоленска.

Но настоящие военные действия между Польшей и Москвой начались не ранее 1618 года. Война эта требовала крайнего напряжения сил, а между тем Московское государство еще не успело оправиться от прежних бедствий и испытывало новые в том же роде, как в предшествовавшие годы. Служилые люди неохотно шли на войну; одни не являлись вовсе, другие бегали из полков; в Новгородской земле служилые люди в то время имели повод особенно быть недовольными, потому что правительство отбирало у них поместья, розданные при шведском владычестве из дворцовых и черных земель.

Патриарх Филарет. Из книги «Титулярник» 1672 г.

В таком состоянии был народ, когда Владислав, идя к Москве в августе 1618 года, снова возмущал русских людей своей грамотой, уверял, что никогда не будет ни разорять православных церквей, ни раздавать вотчин и поместий польским людям, что поляки не станут делать никаких насилий и стеснений русскому народу; напротив – сохранены будут их прежние права и обычаи. «Видите ли, – писал Владислав, – какое разорение и стеснение делается Московскому государству, не от нас, а от советников Михайловых, от их упрямства, жадности и корыстолюбия, о чем мы сердечно жалеем: от нас, государя вашего, ничего вам не будет, кроме милости, жалования и призрения».

Избранный народной волей царь противопоставил этому покушению своего соперника голос народной воли. 9 сентября 1618 года собран был Земский собор всех чинов людей Московского государства, и все чины единогласно объявили, что они будут стоять за православную веру и своего государя, сидеть с ним в осаде «безо всякого сомнения, не щадя своих голов будут биться против недруга его, королевича Владислава, и идущих с ним польских и литовских людей и черкас». Грамоты Владислава прельстили немногих из русских людей. Как ни тяжело было русскому народу от тогдашнего своего правительства, но он слишком знал поляков, познакомившись с ними в Смутное время. Дружба с ними стала невозможной. Дело Владислава было окончательно проиграно.

Мангазея в «Чертежной книге Сибири» С. У. Ремезова.

В сентябре и октябре русские дружно отстояли свою столицу, и отбили приступы неприятеля, и не поддались ни на какие предложения принять Владислава. Когда неприятельские действия по временам прекращались и начинались переговоры, Лев Сапега со свойственным ему красноречием перечислял русским уполномоченным все выгоды, какие получит Русь от правления Владислава; русские отвечали ему: «Вы нам не дали королевича, когда мы его избрали; и мы его долго ждали; потом от вас произошло кровопролитие, и мы выбрали себе другого государя, целовали ему крест; он венчан царским венцом, и мы от него не отступим. Если вы о королевиче не перестанете говорить, то нечего нам с вами и толковать». В конце концов поляки должны были отказаться от мысли посадить на московском престоле Владислава. 1 декабря 1618 года подписано было Деулинское перемирие на 14 лет и 6 месяцев.

В июне 1619 года прибыл Филарет, отец государя, и был посвящен в патриархи. Дела пошли несколько иначе, хотя система управления осталась той же. Стала заметной более сильная рука, управлявшая делами государства. Господствующим стремлением было возвратить государство в прежний строй, какой оно имело до Смутного времени, и, несмотря на стремления назад, новые условия жизни вызывали новые порядки. Наступило невиданное еще в истории Московского государства явление. Главой духовенства сделался отец главы государства. Поэтому на время патриаршества Филарета возникло двоевластие. Михаил сам заявлял, что его отцу патриарху должна оказываться одинаковая честь, как и царю. Все грамоты писались от имени царя и патриарха.

В. И. Суриков. Охота царя Михаила Федоровича на медведя.

Царская грамота запрещала воеводам и приказным людям брать посулы и поминки, не дозволяла вымогать для себя безденежное продовольствие, гонять людей на свои работы. Угрожали за нарушение этих правил пеней вдвое больше того, что виновные возьмут неправильно, если челобитная, на них поданная, окажется справедливой. Но мимо всяких угроз воеводы и приказные люди продолжали поступать по-прежнему, тем более что правительство, угрожая за злоупотребления, поверяло им большую власть в управляемых ими областях, потому что оно только через их посредничество и при их старании могло надеяться на собирание налогов с народа.

Обогащение казны составляло главную заботу московского правительства. Постановили, чтобы впредь все живущие в посадах служилые люди несли тягло наравне с посадскими, а посадские впредь не смели бы продавать свои дворы таким лицам, которые по своему званию освобождались от тягла. Утверждены были таможенные и кабацкие головы для сбора доходов с таможен и продажи напитков, а к ним придавались выборные из местных жителей целовальники. В пограничных торговых городах – Архангельске, Новгороде, Пскове – все дорогие товары, так называемые узорочные (к ним причислялись золотые и серебряные вещи), могли поступать в продажу только после того, как таможенный голова отберет и купит в казну все, что найдет лучшего. То же соблюдалось и по отношению к иноземным напиткам.

При расстроенном состоянии Московского государства Сибирь была тогда важным источником поправления финансов. Сибирские меха выручали царскую казну в то время, когда невозможно было много собирать налогов с разоренных жителей внутренних областей. Государь отделывался соболями повсюду, где только нужно было платить и дарить. Правительство старалось преимущественно захватить в свои руки меха перед частными торговцами, и хотя последним дозволялось ездить в Сибирь для покупки пушнины, но они были стеснены разными распоряжениями, отнимавшими у них время и предававшими их произволу воевод.

Русские продвигались шаг за шагом на восток; при каждом захвате новых земель они строили остроги и облагали туземцев ясаком. Но чтобы Сибирь была прочно привязана к Московскому государству, необходимо было заселить ее насколько возможно русским народом. Правительство предпринимало к этому свои меры в описываемое нами время.

Богородицкий монастырь в Тихвине. Чертеж XVII столетия.

А. М. Васнецов. Лубяной торг на Трубе в XVII веке.

Кроме служилых, преимущественно казаков, ядро тогдашнего русского населения в Сибири составляли пашенные крестьяне, которые набирались из охочих вольных, гулящих людей, – им давали земли, деньги на подмогу и льготы на несколько лет. Эти пашенные крестьяне обязаны были пахать десятую часть в казну, и этот хлеб, называемый «десятинным», шел на продовольствие служилым. При водворении пашенных крестьян землю, отводимую им, меряли на десятины, на три поля, и присоединяли к ней сенные покосы и разные угодья. Это дало немедленно повод к тому, что некоторые захватывали земли больше, чем следовало, и стали ее продавать. Так было в Западной Сибири, например в Верхотурском уезде, где плотность населения была сравнительно выше; правительство, узнав об этом, приказало сделать пересмотры земель и за владельцами оставлять только ту землю, которую они действительно обрабатывали. Таким образом положили препятствие к захвату сибирских земель в частную собственность. Так как движение русской власти на восток совершалось быстро, то потребность в пашенных крестьянах превышала количество желавших поступать в это звание, и тогда правительство приказало насильно сводить поселенных уже пашенных крестьян с мест более близких на места более отдаленные: так переводились крестьяне из Верхотурья и Тобольска в Томск, и это насильное передвижение подавало повод к побегам: явление, чересчур обычное в европейских странах Московского государства, очень скоро показалось и в Сибири.

Важен был для России и край Приволжский, но его значение еще оставлялось будущим временам. Нижняя его часть была при Михаиле Федоровиче очень мало заселена. Начиная от Тетюшей вниз, берега широкой реки были пустыми: только три города – Самара, Саратов и Царицын – представлялись путнику, плывшему по Волге; эти города были заселены исключительно стрельцами и являлись скорее сторожевыми острожками, чем городами. Оседлых земледельцев в этом крае не было. Встречались кое-где только временно проживавшие рыбаки, приманиваемые необыкновенным изобилием рыбы в Волге. В ущельях гор, окаймляющих правый берег реки, обосновались воровские казаки и при удобном случае нападали на проплывавшие суда. Самое опасное в этом отношении место было в Жигулевских горах, около впадения реки Усы в Волгу, где оба берега значительно высоки и покрыты дремучим лесом. Поэтому плавать по Волге было возможно только под прикрытием вооруженных людей. В описываемое время от Нижнего до Астрахани и обратно ходили так называемые караваны – вереницы судов, плывших в сопровождении стрельцов, которые находились на передовом судне. Караваны сверху в Астрахань проходили весной, а снизу из Астрахани – осенью, и доставляемые в Нижний восточные товары развозились уже с наступлением зимнего пути на санях. Плавание вверх по Волге было очень медленным, и в случае противного ветра гребцы и рабочие выходили на берег и тянули суда лямкой; кроме судов, отправлявшихся с караваном, некоторые смелые хозяева пускались отдельно на своих стругах и носадах, но нередко расплачивались достоянием и жизнью за свою смелость. Город Астрахань поднимался благодаря торговле с Персией. Кроме персиян в Астрахани торговали бухарцы, но турецких подданных не пускали в город. Персидская торговля в то время была меновой. Важной ветвью торговой деятельности в Астрахани являлась торговля татар лошадьми, но правительство, желая взять ее в свои руки, ограничивало ее в Астрахани и приказывало татарам пригонять лошадей прямо в Москву, где для царя отбирались лучшие лошади. Этот пригон лошадей в столицу назывался «ордобазарной станцией».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Книги похожие на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Отзывы читателей о книге "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", комментарии и мнения людей о произведении.